承具,顧名思義,承托之用,取承裝放置之意。通常包括案、幾、桌三類(lèi)器物。

最早的承具名為“俎”,用以輔佐餐食,同時(shí)也是祭祀禮器。早期的承具使用,與其說(shuō)“放”,不如用“供”字更為貼切。食祀一體,食前必祭,進(jìn)食的過(guò)程就是祭祀禮儀的展現(xiàn)。

周后期及戰(zhàn)國(guó)時(shí)期逐步演化為“案”與“幾”。“案”用以承物,例如食案;“幾”用以托人,例如憑幾。

宋代及以后,家用器具的分類(lèi)越來(lái)越明確完善。趨于實(shí)用,“案”演化出了桌,幾也脫離了“憑幾”的詞義,成為了專(zhuān)指用于承放物體的器具名稱(chēng)。

一張小小的案板不僅承載了中國(guó)人的生活,更是融合了藝術(shù)修行與禮儀文化。隨著不斷地演化,各種不同類(lèi)型、專(zhuān)類(lèi)專(zhuān)用的承具出現(xiàn),展現(xiàn)了中華民族對(duì)于精神世界以及美好品質(zhì)的追求與探索。

1、承俎圍祭

凡家造,祭器為先,犧賦為次,養(yǎng)器為后

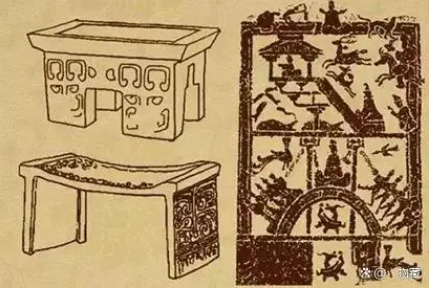

俎的作用為切肉時(shí)墊在下面的砧板。我們可以將它理解為遠(yuǎn)古時(shí)期的餐盤(pán)。常為四足或多足,案板上有孔隙,以便肉汁流下。

遠(yuǎn)古的部落首領(lǐng)用兩塊方石加一片木板,構(gòu)成了最早的承具,用以盛放食物。隨著青銅時(shí)代的到來(lái),人們開(kāi)始冶煉金屬提高自己的生活水平,“俎”便由此誕生。俎并不單單只是餐食用具。隨著祭禮文化的發(fā)展,俎成為了人們祭祀所用的禮器,承放貢品貢物。

中國(guó)的飲食文化與祭祀文化密不可分,飲食被視為生命的基本構(gòu)成要素(環(huán)境艱難生存不易),飲食中的禮儀文化被認(rèn)為是與神靈溝通及表達(dá)敬意的方式,“年夜飯”“進(jìn)食不言”“三菜不成席”等具有代表性的聚餐形式與進(jìn)食禮節(jié)足以佐見(jiàn)餐飲的儀式感。

《禮記》記載:“凡家造,祭器為先,犧賦為次,養(yǎng)器為后。”這表明承具對(duì)于中國(guó)人來(lái)說(shuō)不單純僅是承放之用的器物,其最初的意義延申中祭禮內(nèi)涵更甚,托載著中華民族對(duì)文明秩序的探索、對(duì)精神世界的追求。

鏤空龍紋俎,青銅禮器,春秋時(shí)期文物

俎面長(zhǎng)35.5厘米寬21厘米,通高24厘米,重3.85千克,1978年河南省南陽(yáng)市淅川下寺2號(hào)墓出土。

2、憑幾據(jù)杖

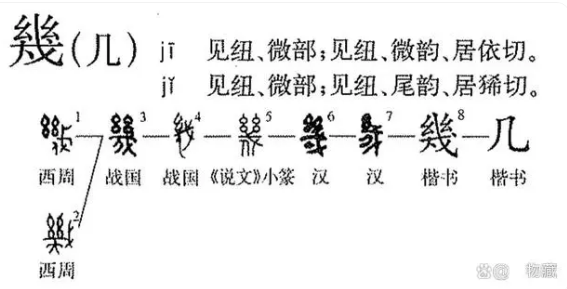

1.《說(shuō)文》299頁(yè);2,3,4《篆隸表》1014頁(yè)

1.2.《金文編》270頁(yè);3《古文典》1183頁(yè);

4《郭店》73頁(yè);

5《說(shuō)文》84頁(yè);6,7《馬王堆》153頁(yè)

古文中“幾”與“幾”分屬兩條不同的發(fā)展路線“幾”從絲從縷,表示細(xì)微跡象,后引申為幾乎、多少等意。“幾”有板有腿,取自形象,即為承放物件的器具。二字讀音相同,在簡(jiǎn)體楷書(shū)推寫(xiě)使用中統(tǒng)一成了一個(gè)字。

最早的“幾”表意所指也并非承物,而是承人。在古文中常見(jiàn)“幾杖”一詞,二字相對(duì),都是助人便利的工具。《戰(zhàn)國(guó)策》記載:燕昭王冀圖復(fù)興燕國(guó),于是求問(wèn)郭魄先生要如何做。郭魄回復(fù)應(yīng)該屈尊教誨廣納賢者,同時(shí)以身作則效仿先賢,并舉出反例:“馮(憑)幾據(jù)杖,眄視指使,則廝役之人至。”

大概的意思是如果倚靠憑幾,揮舞手杖,盛氣凌人地指揮別人,只會(huì)得到供人驅(qū)使跑腿當(dāng)差的人。后來(lái)憑幾據(jù)杖就成為了待客無(wú)禮、傲慢粗魯?shù)拇~。古人將“憑幾據(jù)杖”這種過(guò)度注重自身而忽略他人的行為視作不禮貌,不由得讓人對(duì)比聯(lián)想到西方的“脫帽禮”。

許多人贊為“紳士”,殊不知中國(guó)人起身待客、垂杖示禮的涵養(yǎng)風(fēng)度自古相傳,歷史更為悠久。這樣的行為也有一個(gè)屬于我們自己的美稱(chēng)。

那便是——“君子”。君子氣度也伴隨著時(shí)代變遷,注入到了各式家具之中。

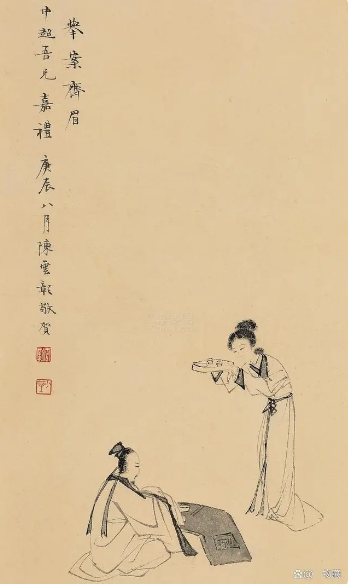

《羲之寫(xiě)照?qǐng)D》其中有一柄憑幾童子侍酒羲之端坐

漢時(shí)垂足坐風(fēng)氣已誕生,在日常生活的使用中,幾漸漸從托人轉(zhuǎn)為載物。“幾”字的含義也趨于具體,在家具里代表著小型低矮的置物臺(tái),常置于坐榻上,謂之炕幾、榻幾。

與其他承具不同的地方在于,其發(fā)展演變的過(guò)程中除了繼承“俎”的實(shí)用方向,也更多地繼承了其祭祀貢禮的內(nèi)核。

古時(shí)文人大多浪漫風(fēng)雅,但難抵政務(wù)繁雜,故而好似有意為之地將幾與后文出現(xiàn)的案區(qū)別開(kāi)來(lái),相比于案所承載的書(shū)畫(huà)公文,幾更加傾向于用來(lái)供奉精神信仰,例如花、香、茶,因此有名花幾、香幾、茶幾等。入室無(wú)需多談,觀其所陳便可明其境界。

此也謂君子不言,下自成蹊,上善如水,潤(rùn)物無(wú)聲矣。古有一詞叫做堆案盈幾,表示事務(wù)繁多。連幾臺(tái)之上都堆滿(mǎn)了公文書(shū)信,如此描述,當(dāng)真是形象無(wú)比。此種形制陳設(shè)的家具自宋代至明清風(fēng)行更甚,各種幾類(lèi)樣式也漸漸豐富起來(lái)。

伍炳亮先生作品《黃花梨素身彎腳小炕幾》

承具是所有家具中門(mén)類(lèi)體量最大的一門(mén),在其大體分類(lèi)上,大多數(shù)承具可以簡(jiǎn)潔明了地將其分為兩個(gè)大方向,一個(gè)方向?yàn)樾停粋€(gè)方向?yàn)橛谩?/span>

幾類(lèi)亦是如此。以用為名例如茶幾、花幾、炕幾、供幾等,以型為名例如條幾、方幾、圓幾、八角幾。

上等幾具多采用黃花梨、紫檀木、紅酸枝木,其鑒賞點(diǎn)多見(jiàn)于腿足腰線,依照匠意施加雕刻,或清婉素麗,或富麗堂皇,是家具陳設(shè)中最能補(bǔ)充細(xì)節(jié)美感的器物。

伍炳亮大師作品《明式黃花梨草花紋三彎腳如意四方花幾》此款花幾通體黃花梨所作,觀其面板方正明朗,規(guī)則有序。反觀腿足卻未施托泥或管腳,而是以三彎腳形制順勢(shì)落下。

搭配草花紋仿佛藤條搭垂,靈動(dòng)自然,棱角有度的同時(shí)亦不失婉轉(zhuǎn)飄逸。

3、舉案齊眉

作者陳少梅,近現(xiàn)代畫(huà)家,宣統(tǒng)元年生人,籍貫湖南衡山擅國(guó)畫(huà),新中國(guó)時(shí)期任天津美術(shù)學(xué)校校長(zhǎng),享年四十五歲。

另一件與幾相對(duì)的家具叫做案。最早的“案”與我們?nèi)缃癯Uf(shuō)的案有所不同,它并不指代承放物品的高臺(tái),而是專(zhuān)指用來(lái)吃飯的家伙什——餐托。

有說(shuō)“案”最早始于新石器時(shí)代,但據(jù)考證在甲骨文或金文中并未有相關(guān)字形,最早可考止于戰(zhàn)國(guó)文,更多見(jiàn)于秦文(小篆)。案脫胎于“俎”,形制也類(lèi)似為上有方下有足的器具,用來(lái)承載飲食。此字從木,聲從安,雖有銅案石案出土,但可見(jiàn)當(dāng)時(shí)人們所用的大多數(shù)依然是木器。

秦漢時(shí)期“案”主要用來(lái)盛放食物,《后漢書(shū)》記載故事“舉案齊眉”,其中“案”便指承放菜肴的托盤(pán)。

到了魏晉南北朝,出于生活需求,“案”的功能也漸漸變得更加多樣化,出現(xiàn)了香案、琴案、畫(huà)案等。但此時(shí)案與幾的造型和功能趨于類(lèi)似,人們常常二字合稱(chēng),謂之“幾案(案幾)”。

戰(zhàn)國(guó)曾侯乙墓浮雕獸面紋漆木案

直至唐宋(尤以宋)高型家具普及,除了炕案這類(lèi)較矮的榻上用品形制得以保留外,大多數(shù)案具都區(qū)別于低矮的幾類(lèi)變?yōu)楦咦惆浮4藭r(shí)案才成為了我們?nèi)缃裢ㄖ傅模罕A袅藗鹘y(tǒng)案的形制,面下腿足縮進(jìn),面板突出兩側(cè),相對(duì)于幾更高一些的高型承具。

案的演變?cè)谝欢ǔ潭壬现α酥腥A文化的興盛。隨著垂足坐到來(lái),相比于低矮擁促的幾,案更適合人們放開(kāi)手腳直抒胸臆。

《聽(tīng)琴圖》北宋趙佶

假設(shè)東坡欲作詞,大喊“取筆紙來(lái)!”,我們最舒適恰當(dāng)?shù)穆?lián)想一定是長(zhǎng)卷鋪案,揮毫灑墨,而絕不是俯身憑幾,佝佝僂僂。這是一種非常自然的創(chuàng)作需求和精神導(dǎo)向。文從漢,詩(shī)從唐,宋詞元曲,明清小說(shuō),一個(gè)坐姿一張承具的改變,背后托舉著數(shù)不盡的文化財(cái)富與藝術(shù)瑰寶。案有二氣,此曰文氣。

大案

其氣之二,曰為霸氣。與同胞兄弟幾類(lèi)不同,案還有項(xiàng)特別的任務(wù)——政務(wù)。幾兄雖也常伴宮廷,但若擬人對(duì)待,所入部門(mén)或?yàn)槎Y部、東宮。反觀案兄,大抵入住刑、吏、兵等各部大堂,那都是兵不血刃、朝不保夕的地方。

君不見(jiàn)無(wú)數(shù)人在那一張大案前瑟瑟發(fā)抖痛哭流涕,倘若換成幾具,效果定然啼笑皆非。這也由此引申出了案的第二重意思,可組詞案件、審案。案的特殊氣質(zhì)與往期提到的高坐具的演變是離不開(kāi)關(guān)系的。交椅圈椅亦或?qū)氉吣窟h(yuǎn),與之相搭的承具定要有相符的氣場(chǎng)。

經(jīng)過(guò)演化后的高足案完美扮演了它們的好搭檔,成為了威嚴(yán)、莊重的代名詞,這也奠定了相比于即將登場(chǎng)的桌,案要更具凝厚的身份氣場(chǎng)。是此,縱觀案類(lèi)承具的品鑒,終離不了文霸二氣。

一件好的案具,遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去,總能在其上看到兩個(gè)影子,一或溫婉如玉氣質(zhì)偏偏,一或威武肅穆鎮(zhèn)立高堂。若再進(jìn)一步凝神靜品,最后或許能得一悟,兩股氣息凝成同一人影,喚作——國(guó)士無(wú)雙。

《明末黃花梨獨(dú)板架幾式巨型供案》

此案長(zhǎng)4.53m,寬56cm,獨(dú)板案面厚7.8~8.8cm,總重289公斤,其中案面重205公斤。

鎮(zhèn)于供祠公堂之上,威武霸氣,蔚為壯觀

案在分類(lèi)上與大多數(shù)承具類(lèi)似,以型和用相分。除保留了床榻之用較為低矮的炕案外,以型分為條形案、寬長(zhǎng)案、其他案等類(lèi)目。其中條形案遵循傳統(tǒng)命名規(guī)則:凡冠以“條”字,其形制均窄而長(zhǎng)。

在條形案中又以?xún)啥耸欠衤N起分為“平頭案”及“翹頭案”,或以榫卯方式分為“夾頭榫案”“插肩榫案”。寬長(zhǎng)案則源自王世襄先生《明式家具研究》中的分類(lèi),意為區(qū)別于條形案的寬而長(zhǎng)的大案。此類(lèi)案具多作書(shū)畫(huà)使用,也可依照功能稱(chēng)之為書(shū)案、畫(huà)案。

其他案類(lèi)則是“以用為先”,在需求及功能上有著明確的導(dǎo)向,故而不執(zhí)著于形制,會(huì)因地制宜進(jìn)行些微變更,以達(dá)到在功能或情感上產(chǎn)生更好的效果。例如琴案、供案等。

伍炳亮先生作品

《明式黃花梨靈芝紋大翹頭案》

案面修廣,氣度不凡,兩端置翹頭,邊抹冰盤(pán)沿角牙看似尋常云紋,左右相連實(shí)呈倒懸靈芝四腿混面,

起二柱香陽(yáng)線,貫徹上下用料渾厚,敦實(shí)有力,霸氣外露卻不失雕綴,設(shè)計(jì)巧妙,文雅雋永。

依托于“俎”的演變,幾案在實(shí)用之外也多出了禮度修養(yǎng)與精神品質(zhì)的承載。幾的陳設(shè)體現(xiàn)了主人的情操風(fēng)雅,君子如水,潤(rùn)物無(wú)聲。案的運(yùn)用承載了中華民族的文韜武略,文霸二氣使其鮮活有靈。

從俎到最初較為模糊的“幾案”,再到如今語(yǔ)境下的“幾”與“案”,是中華民族從精神探索到物質(zhì)實(shí)用的歷程縮影,各類(lèi)家具的細(xì)化分類(lèi)、專(zhuān)事專(zhuān)用是“格物致知,物極其用“的表征。

座椅的變化推動(dòng)了承具高度的演變,再次印證了垂足坐所帶來(lái)的全面影響。

從宮廷走向民間,從祭祀典禮轉(zhuǎn)為追求實(shí)用,并不僅僅是單純的潮流風(fēng)向的改變,其中蘊(yùn)含著“探索世界,物為我用”的精神,在這種精神進(jìn)一步的推動(dòng)下,更加貼近于生活實(shí)用的桌便由此誕生。

簡(jiǎn)單實(shí)用并不意味著粗陋隨意。在桌的創(chuàng)造與使用中,依然傳承了前人的精神品質(zhì)與民族智慧。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|