摩崖造像是古人宗教信仰、雕刻技藝的集中體現,是我國重要的文化遺產類型。研究摩崖造像,首先需要解決的是年代問題。摩崖造像的研究雖然起步較晚,但判斷造像年代的方法較為固定。從目前已有的成果來看,判斷摩崖造像的年代主要有三種方法—題記、考古地層學和考古類型學。題記斷代能具體到年號,而考古地層學和考古類型學的方法只能得出相對年代。14C測年手段雖早已應用到考古研究中,但在摩崖造像斷代方面仍舊顯得過于宏闊,操作困難。

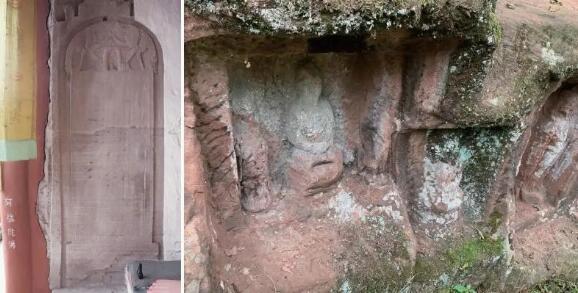

廣元千佛崖第 366 窟菩提瑞像

題記斷代

刻寫在造像旁側的題記是造像年代最有說服力的判斷依據。這些文字從內容上可以分為造像題記、裝彩題記、供養題記、游覽題記及其他類題記,這些題記有時交織在一起,既是造像記,又是供養記。其中對造像的年代判斷最為有效的屬于造像題記,如四川綿陽魏城圣水寺第7龕右側龕壁刻一題記:“敬造水月觀音菩薩一身/并及須菩提弟子王宗建/敬造中和五年二月廿三日/設齋表慶了”,這則造像題記顯示題材為水月觀音,建造人為王宗建,時間為中和五年(885年)。

(左)綿陽魏城圣水寺第7龕水月觀音

(右)唐中和五年題記(《綿陽龕窟:四川綿陽古代造像調查研究報告集》)

這種內容完整的造像題記在摩崖造像調查中比較少見,大多數題記或無法識讀或只能識讀部分文字,因此在利用題記進行斷代時需要注意一些問題。一是需要注意題材的比對,題記中如果存在題材、數量的描述,要與現存造像進行對照,如果比對不上,則要考慮造像是否經過后人改刻;二是需要注意題記完整性,如果題記中只能識讀出年號,則不能簡單地將其作為造像的年代,但這種年號可以給我們在判斷造像年代時提供參考;三是需要注意題記的位置,造像題記有時并非刻寫在龕內,可能存在由功德主將所造龕像的諸多信息匯集于一塊碑上的現象,這就需要我們仔細辨別,將造像時間與所對應的龕像真正聯系起來。

題記當中除了年號能直接提供造像年代外,行政區劃、歷史人物、歷史事件等信息也能給我們提供斷代信息,需要結合歷史文獻進行相應的考證工作,如羅世平先生對廣元千佛崖第366窟菩提瑞像窟的年代考證。該窟造像對于研究四川密教有重要的學術價值,存有造像題記,名《大唐利州刺史畢公菩提瑞像頌并序》,內容中不見有造像年代,但題記中的利州所轄七縣、畢公祖上事跡,尤其是“天后圣帝”四字為該碑時間的考證提供了線索。通過考證,畢公為畢重華,唐睿宗時期任利州刺史,而“天后圣帝”只在睿宗延和元年(712年)啟用過兩個月。按常理造像題記一般在龕像完成之后雕刻,因此可將此窟的造像年代判斷為景云至延和年間(710—712年)。當碑刻信息遇到風化等受損情況而無法完整識讀題記時,可以將目光轉移至金石學著錄,此類著述中往往抄錄了不少造像題記,內容較為完整。因此通過查找歷代石刻文獻中的相應圖文,有助于確證實際調查所遇碑刻題記的具體內容。此外,還可以利用題記中工匠的信息進行斷代,這方面研究的成果并不多,主要因為造像題記中工匠的信息較少,但當工匠家族世系較為完整時,可以依據該家族活躍的時間以及風格對其年代進行判斷,如活躍在重慶大足地區的文氏、伏氏工匠。米德昉先生統計了川東地區19處石窟中的工匠題記,其中文姓約25人、伏姓8人,依據題記中工匠活躍的年代進行排序,發現這些工匠的活動時間主要在11世紀中葉—12世紀末。因此,在川東地區,尤其是大足出現這些工匠題記時,可以為我們判斷造像的年代提供幫助。

考古學方法斷代

石窟寺考古是中國考古學的一個重要分支,其產生的時代要晚于中國考古學的誕生,新中國成立后才逐漸形成。石窟寺考古學,簡單地講就是運用考古學的方法研究石窟,而考古學研究的基本方法則是考古地層學和考古類型學。這兩種方法可共同運用在摩崖造像的斷代之中。賀云翱教授在《大眾考古》2013年第2期、第3期連發兩文對于考古地層學、類型學的產生歷程以及原理都做了介紹,因此我們這里僅將重點著墨于考古地層學、類型學是如何運用到摩崖造像的斷代之中。

運用考古地層學

摩崖造像雖然不同于常見的地層堆積,但是依舊可以使用考古地層學的方法。開鑿于巖壁之上的摩崖造像(立面)與埋于地層之下的遺跡表現形式(平面與剖面)雖有不同,但考古地層學的研究原理是一致的。為此,需要了解考古地層學中的疊壓關系、打破關系與組合關系,這三種關系是摩崖造像調查、研究中較為常見的現象。

廣元千佛崖第535窟蓮臺(《四川廣元千佛崖蓮花洞考古新發現》)

疊壓關系是指文化層自上而下依次疊壓而形成的地層關系,其形成的先后順序是下層文化層早于上層文化層。大多數摩崖造像雖然沒有文化層的存在,但是依舊能夠看到人為形成的改刻情況,這就形成了疊壓關系。四川廣元千佛崖535窟蓮花洞窟此前被認為是初唐時期龕窟,但最新的考古調查發現了疊壓關系,因而對該窟的開鑿年代進行修訂,認為其開鑿于北魏時期。該窟正壁現存倚坐彌勒佛足下的雙蓮踏疊壓于覆蓮底座之上,且雙蓮踏位置靠后,可以看出蓮踏之下的覆蓮底座明顯不屬于現存彌勒佛。這表明該窟經過改刻,而改刻之前的造像在年代上也要更早。龕窟經過改刻的原因較多,或許是政治原因,又或許是節省開鑿成本,但正是因為改刻留下的痕跡為我們在判斷龕像的開鑿年代提供了重要的參考。此外,疊壓關系在碑刻題記當中也有體現,如南充青居山靈跡寺大佛洞《重修東巖記》,碑刻左側邊緣現存唐代文字一行,內容為“維大唐開元八年歲次庚申十二月己卯朔八日”,而正文為宋蒙戰爭時期甘閏修繕此處造像留下的碑記,可以判斷是宋代題刻疊壓于唐代題刻之上。從碑刻空間位置分析,宋代碑文題刻應是在磨滅唐代碑文的基礎上重新題刻的。當然在調查中也能看到未磨滅早期題記而直接刻于其上的晚期題記,這種現象較容易區分。

(左)南充青居山《重修東巖記》

(右)牛仙寺龕像打破關系圖(陳佳供圖)

打破關系是指晚期人類活動形成的遺跡打破早期的地層或遺跡而形成的地層關系。在這種關系當中,打破者在時間上必然要晚于被打破的遺跡。摩崖造像調查中經常發現打破關系,出現的原因多數是后者并沒有規劃好摩崖造像規模,為了追求形制的對稱破壞了旁邊的龕像,帶有較強的主觀性。我們在調查樂山夾江縣牛仙寺摩崖造像時,發現一處較為明顯的打破關系。圖中右下角方形小龕打破了較大龕左壁,在判斷兩者時間上可以明確小龕的時間要晚于大龕,兩龕在繪制龕像立面示意圖時也需要將這種打破關系如實表現。彭明浩先生在《云岡石窟的營造工程》一書中提醒我們應該注意造像的打破關系與避讓關系,而區分這兩種關系最重要的標準則是看剖面上龕面的深淺關系。如果是打破關系,后開鑿的龕在深度上要比早開鑿的龕深;如果是避讓關系,兩者的龕面平齊。這種判斷方法在龕形較深的情況下不一定適用,但作為判斷打破關系或是避讓關系的方法值得我們重視。

龕像避讓關系與打破關系圖(《云岡石窟的營造工程》)

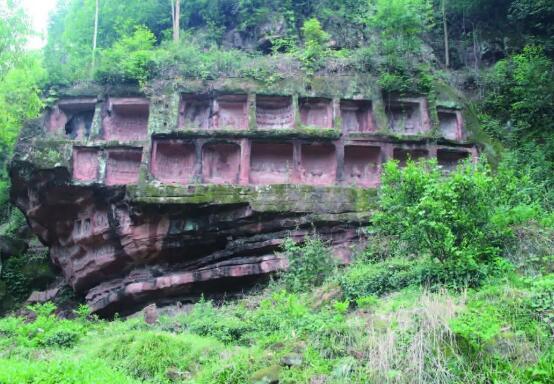

組合關系是指龕像經過系統的規劃,表達相同主題而在一定時間段內開鑿的龕像。這種關系較為常見,也較好判斷,判斷的方法大致有以下兩種:一是題記,題記中有時會明確造像的組合關系,如安岳岳陽鎮菩薩灣摩崖造像第4龕、第5龕就為組合關系,題記中明確為“敬造西方極樂世界阿彌陀佛并二菩薩一龕/敬造五十三佛一龕”,其目的是“眷屬往生凈土”。二是形式,存在組合關系的龕像在形式上明顯經過規劃,布局規整,較為對稱。牛仙寺摩崖造像存在較多的組合龕像,多為兩龕共用一外龕,如一佛二弟子二菩薩二力士龕,兩龕共用一外龕,內龕龕面平齊,雕刻卷草紋,題材、形制一致,因此二者的開龕時間是一致的。也有龕像不存在造像的組合問題,但整個崖面龕像排列有序,若其中幾龕存在開鑿時間,這也可以為我們判斷整個崖面龕像開鑿的時間提供一個判斷依據。如我們調查牛仙寺摩崖造像時,發現一塊山巖上的龕像分布有序,相同的形制與大小、整齊的排列布局無不表明當是集中在一個時期內規劃開鑿完成的,而其中一龕造像旁側發現的唐代“大歷十二年(777年)”和“廣明二年(881年)”題記,為此巖造像的絕對年代判斷無疑提供了重要的時間段參考值。

牛仙寺組合龕(陳佳供圖)

牛仙寺造像局部(陳佳供圖)

使用考古類型學

考古類型學如考古地層學一樣,皆為國外傳入,但是在傳入中國之后逐步被中國化。考古類型學是我們面對種類繁多的復雜文物時一種基礎的研究方法,其目的便是為了判斷器物的演變邏輯和先后順序。因此考古類型學的首要任務是對器物進行分類,分類的標準多種多樣,不同的分類標準得出的結論也不盡相同。劃分的標準并非隨意,而是根據研究目的設立。

摩崖造像的開鑿涉及開鑿技術、區域風格、時代審美、流行題材等因素,這些因素是摩崖造像能夠進行分類的內在原因,也是摩崖造像分類分期重點關注的內容。盛唐時期,古人以豐滿為美,在摩崖造像當中也有體現,這就與北朝時期清瘦的風格區別明顯;北朝時期菩薩身穿的“X”形寬大可覆肩的帔帛,到隋唐時期變成了垂于大腿下的兩道較窄的“U”形帔帛,瓔珞也由粗大變得較為細小;佛像戴耳飾這一造像特征較為少見,主要見于四川地區,時間特征也較為明顯,據姚崇新先生統計,四川地區的飾耳佛像共有40例,其中39例為南梁末期至盛唐遺存。以上所舉內容是不同時期摩崖造像特征的不同表現形式,這對我們研究造像的分類分期有較大幫助。

關于四川地區摩崖造像的分區與分期,雷玉華女士做了較為細致的研究,其中涉及對不同時期造像特征的歸納。每個時期的特征雖然都不是絕對的,題材、風格也都有其延續性,但不可否認的是,這些表現出來的共性卻實實在在地反映了一個階段最為流行的元素,從而成為斷代的重要依據。

廣元千佛崖726窟左側脅侍菩薩 廣元千佛崖第806窟持蓮觀音像

實際上,摩崖造像的分類分期可以看作一種組合問題,是由龕窟形制、造像特征及題材組合等構成的,需要將各種因素結合起來綜合考慮。如姚崇新先生在研究廣元唐以前摩崖造像的分期問題上即做了考古類型學的劃分,廣元唐以前的摩崖造像既存在窟,又存在龕。依據窟形結構的不同,可以劃分為塔廟窟和佛殿窟兩大類,以內部結構不同又可以對佛殿窟分為三型,型下可以作式的劃分。龕的劃分也是如此,廣元唐以前的龕形僅一種,為單層圓拱形龕,但以是否設壇可以劃分為兩式。造像的分類分期也是如此,但需要關注造像特征以及造像組合的變化。對分類分期進行編組時,需要注意相同與變化兩種因素,識別變化是進行分期的重要工作。分期之后還要對造像年代進行判斷,這需要用到考古類型學、圖像學與題記年代進行綜合判斷,這一過程涉及“標準造像”的問題,相對于本期內造像而言,保存較好且有明確的年代是“標準造像”的最佳選擇,若本期內沒有年代較為明確的造像,則可與同時代其他地區的造像進行對比。如在推測廣元唐以前第一階段摩崖造像的時間時,將本期造像與廣元出土的北魏延昌三年(514年)造像進行對比,發現兩者有較多的相似之處,這為本期造像提供了一個絕對年代的參考。可以說,這也是考古類型學的一個局限所在,能夠對造像的先后順序做一個合理的判斷,但是其大致的具體年代還要借助于年代清晰的“標準造像”。

廣元北魏延昌三年佛像及廣元唐以前龕窟形制(《巴蜀佛教石窟造像初步研究—以川北地區為中心》)

考古類型學不僅在判斷造像年代問題上發揮著重大作用,在研究造像形態特征的內涵上也有重要作用。以廣安沖相寺K26定光佛兩手姿勢所表達的含義為例,定光佛旁有題記表明該龕開鑿于隋代開皇年間(581—600年),但佛的兩臂半伸向身體兩側,左手掌心向上、右手掌心向下的姿勢與常見的佛像存在較大差異,以往的研究并未指明這種獨特手印的寓意,只是寬泛地認為其象征著定光佛的顯赫地位。通過收集關于定光佛的材料,以組合標準將其分為5類,在使用類型劃分的梳理過程中,便可自然尋見能夠解決定光佛手印問題的線索。最終結論顯示,定光佛左手手心向上表示接受三童子獻施,而右手手心向下則表示在為釋迦的前世儒童進行授記。當然用考古類型學對摩崖造像進行研究,其意義是多方面的,并不僅僅局限于判斷年代與探討造像含義上。

廣安沖像寺K26定光佛(劉超繪)

以上三種方法是判斷摩崖造像年代的主要方法。在調查研究中,也不僅僅局限于這3種方法,摩崖造像中的供養人服飾、龕像中的仿木構建筑、崖面的開鑿條件、龕像的分布等都能給我們提供年代及開鑿次序上的信息,只有將這些方法綜合考慮,才能夠得出較為合理的年代序列。此外,科技的發展為摩崖造像年代判斷提供了更加精準的手段。14C測年在敦煌莫高窟研究中已經有了運用,并且取得了較好的效果。雖然目前將這種技術用于巴蜀地區龕像的年代測定工作還存在較大難度,但我們應該看到這種方法的巨大前景。在當前化學、物理等自然學科逐漸深度參與摩崖造像研究與保護的大背景下,我們希望有更多更有效的自然學科技術手段能夠運用到摩崖造像年代的測定中來,為造像的準確斷代發揮更大作用。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|