1.《黃帝內(nèi)經(jīng)》——醫(yī)之始祖

《黃帝內(nèi)經(jīng)》分《靈樞》、《素問》兩部分,是對后世影響最大的一部醫(yī)學(xué)著作,被稱為醫(yī)之始祖。也是第一部冠以中華民族先祖“黃帝”之名的傳世巨著,它成編於戰(zhàn)國時期,是我國醫(yī)學(xué)寶庫中現(xiàn)存成書最早的一部醫(yī)學(xué)典籍。是研究人的生理學(xué)、病理學(xué)、診斷學(xué)、治療原則和藥物學(xué)的醫(yī)學(xué)巨著。

《黃帝內(nèi)經(jīng)》為傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)四大經(jīng)典著作之首(其余三者為《難經(jīng)》、《傷寒雜病論》、《神農(nóng)本草經(jīng)》),它總結(jié)了春秋至戰(zhàn)國時期的醫(yī)療經(jīng)驗和學(xué)術(shù)理論,并吸收了秦漢以前有關(guān)天文學(xué)、歷算學(xué)、生物學(xué)、地理學(xué)、人類學(xué)、心理學(xué),運用陰陽、五行、天人合一的理論,對人體的解剖、生理、病理以及疾病的診斷、治療與預(yù)防,做了比較全面的闡述,確立了中醫(yī)學(xué)獨特的理論體系,成為中國醫(yī)藥學(xué)發(fā)展的理論基礎(chǔ)和源泉。

《黃帝內(nèi)經(jīng)》在黃老道家理論上建立了中醫(yī)學(xué)上的“陰陽五行學(xué)說”、“脈象學(xué)說”“藏象學(xué)說”、“經(jīng)絡(luò)學(xué)說”、“病因?qū)W說”、“藥物治療學(xué)說”、“經(jīng)絡(luò)治療學(xué)說”、“病機(jī)學(xué)說”、“病癥”、“診法”、論治及“養(yǎng)生學(xué)說”、“運氣學(xué)”等學(xué)說。從整體觀上來論述醫(yī)學(xué),呈現(xiàn)了自然——生物——心理——社會“整體醫(yī)學(xué)模式”,其醫(yī)學(xué)理論是建立在我國古代道家理論的基礎(chǔ)之上的,反映了我國古代天人合一思想。

《黃帝內(nèi)經(jīng)》現(xiàn)有很多版本,人民衛(wèi)生出版社1963年有一版。中醫(yī)古籍出版社1994年版由唐朝王冰注解。

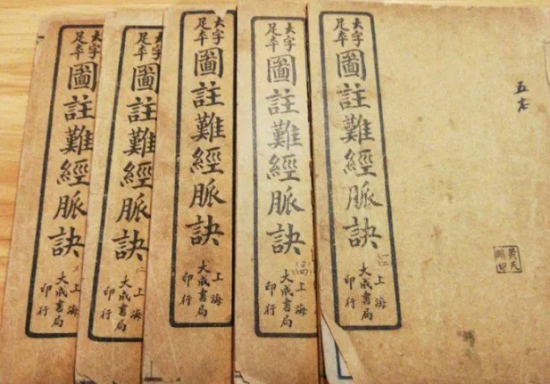

2.《難經(jīng)》——最早的問答醫(yī)學(xué)著作

《難經(jīng)》原名《黃帝八十一難經(jīng)》,又稱《八十一難》,是中醫(yī)現(xiàn)存較早的經(jīng)典著作之一。成書約為戰(zhàn)國時期,傳說為戰(zhàn)國時期秦越人(扁鵲)所作。

《難經(jīng)》是在《素問》、《靈樞》基礎(chǔ)上提出八十一個問題進(jìn)行重點討論,然后歸納成書。

《難經(jīng)》之“難”字,有“問難”或“疑難”之義。全書共八十一難,以問答解釋疑難的形式編撰而成,全書所述以基礎(chǔ)理論為主,還分析了一些病證,內(nèi)容包括脈診、經(jīng)絡(luò)、臟腑、陰陽、病因、病機(jī)、營衛(wèi)、腧穴、針刺、病證等方面。其中一至二十二難為脈學(xué),二十三至二十九難為經(jīng)絡(luò),三十至四十七難為臟腑,四十八至六十一難為疾病,六十二至六十八為腧穴,六十九至八十一難為針法。

3.《神農(nóng)本草經(jīng)》——最早的中藥學(xué)著作

《神農(nóng)本草經(jīng)》又稱《本草經(jīng)》或《本經(jīng)》,中醫(yī)四大經(jīng)典著作之一,作為現(xiàn)存最早的中藥學(xué)著作約起源于神農(nóng)氏,代代口耳相傳,于東漢時期集結(jié)整理成書,成書非一時,作者亦非一人,秦漢時期眾多醫(yī)學(xué)家搜集、總結(jié)、整理當(dāng)時藥物學(xué)經(jīng)驗成果的專著,是對中國中醫(yī)藥的第一次系統(tǒng)總結(jié)。其中規(guī)定的大部分中藥學(xué)理論和配伍規(guī)則以及提出的“七情和合”原則在幾千年的用藥實踐中發(fā)揮了巨大作用,是中醫(yī)藥藥物學(xué)理論發(fā)展的源頭,數(shù)千年來成為中藥理論精髓。

其集結(jié)成書年代自古就有不同考論,或謂成于秦漢時期,或謂成于戰(zhàn)國時期。原書早佚,現(xiàn)行本為后世從歷代本草書中集輯的。在李時珍出版《本草綱目》之前,該書一直是被看作是最權(quán)威的醫(yī)書。

《神農(nóng)本草經(jīng)》全書分三卷,文字簡練古樸,載藥365種,當(dāng)中植物藥252種,動物藥67種,礦物藥46種。以三品分類法,分上、中、下三品,稱為“三品分類法”,以應(yīng)“天地人”三才。上品一百二十種,無毒。大多屬于滋補(bǔ)強(qiáng)壯之品,如人參、甘草、地黃、大棗等,可以久服。中品一百二十種,無毒或有毒,其中有的能補(bǔ)虛扶弱,如百合、當(dāng)歸、龍眼、鹿茸等;有的能祛邪抗病,如黃連、麻黃、白芷、黃芩等。下品一百二十五種,有毒者多,能祛邪破積,如大黃、烏頭、甘遂、巴豆等,不可久服。這是我國藥物學(xué)最早分類法,為歷代沿用。

4《傷寒雜病論》——開創(chuàng)“辨證論治”時代的巨著

《傷寒雜病論》為漢代“醫(yī)圣”張仲景著,成書約在公元200年~210年左右。《傷寒雜病論》是集秦漢以來醫(yī)藥理論之大成,在我國醫(yī)學(xué)史上影響最大的古典醫(yī)著之一,也是我國第一部臨床治療學(xué)方面的巨著。歷代醫(yī)家對之推崇備至,是后世業(yè)醫(yī)者必修的經(jīng)典著作,至今仍是我國中醫(yī)院校開設(shè)的主要基礎(chǔ)課程之一。

中醫(yī)所說的傷寒實際上是一切外感病的總稱,它包括瘟疫這種傳染病。《傷寒雜病論》系統(tǒng)地分析了疾病發(fā)生、發(fā)展過程中所出現(xiàn)的各種癥狀,根據(jù)病邪入侵經(jīng)絡(luò)、臟腑的深淺程度,患者體質(zhì)的強(qiáng)弱,正氣的盛衰,以及病勢的進(jìn)退緩急和有無宿疾(其它舊病)等情況,創(chuàng)造性地確立了中醫(yī)對傷寒病的“六經(jīng)分類”(太陽、少陽、陽明、太陰、少陰、厥陰)、“八綱辨證”(陰陽、表里、寒熱、虛實)的辨證施治原則——以“六經(jīng)”來分析歸納疾病在發(fā)展過程中的演變和轉(zhuǎn)歸,以“八綱”以來辨別疾病的屬性、病位、邪正消長和病態(tài)表現(xiàn)。從而奠定了理、法、方、藥的理論基礎(chǔ)。

“辨證論治”不僅為診療一切外感熱病提出了綱領(lǐng)性的法則,同時也給中醫(yī)臨床各科找出了診療的規(guī)律,成為指導(dǎo)后世醫(yī)家臨床實踐的基本準(zhǔn)繩。在這部著作中,張仲景還創(chuàng)造了三個世界第一:首次記載了人工呼吸、藥物灌腸和膽道蛔蟲治療方法。

《傷寒雜病論》成書近2000年,一直被公認(rèn)為中國醫(yī)學(xué)方書的鼻祖,譽為辨證論治最有影響的臨床經(jīng)典著作。書中所列藥方,后世醫(yī)家按法施用,不少已經(jīng)現(xiàn)代科學(xué)證實。歷史上曾有四五百位學(xué)者對其理論方藥進(jìn)行探索,留下了近千種專著、專論,從而形成了中醫(yī)學(xué)術(shù)史上甚為輝煌獨特的傷寒學(xué)派。據(jù)統(tǒng)計,截至2002年,光是為研究《傷寒雜病論》而出版的書就近2000種。2003年非典期間,該書和張仲景便再次成為人們關(guān)注的焦點。這在西醫(yī)是不可想像的。

《傷寒雜病論》不僅成為我國歷代醫(yī)家必讀之書,而且還廣泛流傳到海外,如日本、朝鮮、越南、蒙古等國。在日本,歷史上曾有專宗張仲景的古方派,直到今天,日本一些著名中藥制藥工廠如小太郎、內(nèi)田、盛劑堂等制藥公司出品的中成藥(浸出劑)中,傷寒方也占60%以上。

5.《脈經(jīng)》——首部脈學(xué)專著

《脈經(jīng)》全書共十卷,九十七篇,為西晉太醫(yī)王叔和編撰。這是我國醫(yī)學(xué)史上現(xiàn)存第一部有關(guān)脈學(xué)的專書,是公元三世紀(jì)以前我國有關(guān)脈學(xué)知識的一次總結(jié)。

《脈經(jīng)》開宗明義指出“脈理精微,其體難辯”,“在心易了,指下唯明”,《脈經(jīng)》正是針對這些難點來進(jìn)行編撰總結(jié)的。《脈經(jīng)》雖然是一部綜合前代脈學(xué)成就的著作,但由于它篇幅簡練、集中,便于學(xué)習(xí),在我國醫(yī)學(xué)發(fā)展史上,有著十分重要的位置,在國內(nèi)外影響極大。如唐代太醫(yī)署就把它做為必修課程,日本古代醫(yī)學(xué)仿唐制,當(dāng)然也不例外。該書著成后,就陸續(xù)傳到我國西藏地區(qū),對藏醫(yī)學(xué)的相關(guān)學(xué)科起著重大的影響。后來通過西藏,中國脈學(xué)又傳入印度,并輾轉(zhuǎn)傳入阿拉伯國家,對西歐脈學(xué)的發(fā)展也有所影響。如:古波斯(伊朗)由拉·阿·阿爾哈姆丹(1247~1318)編寫的一部波斯文的醫(yī)學(xué)百科全書《伊兒汗的中國科學(xué)寶藏》(十三世紀(jì)~十四世紀(jì)初)一書中,就有王叔和的名字,其中脈學(xué)方面的內(nèi)容也與《脈經(jīng)》相似。中世紀(jì)阿拉伯醫(yī)圣阿維森納(980~1037)的《醫(yī)典》中有關(guān)脈學(xué)的內(nèi)容,也多大同小異,可見《脈經(jīng)》在國內(nèi)外醫(yī)學(xué)發(fā)展史上影響之深遠(yuǎn)。

6.《針灸甲乙經(jīng)》——最早的針灸學(xué)專著

《針灸甲乙經(jīng)》,又稱《黃帝甲乙經(jīng)》、《黃帝三部針經(jīng)》、《黃帝針灸甲乙經(jīng)》。西晉·皇甫謐撰,12卷,128篇,成書于公元282年。

前六卷論述基礎(chǔ)理論,依次敘述人體的生理功能,包括五臟六腑、營衛(wèi)氣血、精神魂魄、精氣津液及肢體五官與臟腑功能的關(guān)系等;其次是人體經(jīng)脈、經(jīng)筋等經(jīng)絡(luò)系統(tǒng)的循環(huán)路線、骨度腸度及腸胃所受;再次是人體俞穴,依身體部位分部敘述其位置,主治,書中計敘述俞穴348個(其中單穴49個;雙穴299個)而不是如其所說的365穴,這些穴位是按頭、面、項、胸、腹、臂、股等部位排列的;很便于尋檢。每一穴均有針刺的深度、灸灼的壯數(shù),再次敘述診法、重點介紹脈診的內(nèi)容。尤其是三部九候;其后介紹針道,針灸禁忌,包括禁穴;最后介紹了病理及生理方面的一些問題,并以陰陽五行學(xué)說為綱進(jìn)行闡釋。

后六卷記錄各種疾病的臨床治療,包括病因、病機(jī)、癥狀、診斷、取穴、治法和預(yù)后等。依次介紹內(nèi)科(包括傷寒熱病、中風(fēng)、雜病)、五官科、婦科、兒科等病癥的針灸治療,其中內(nèi)科共43篇,有外感六淫、內(nèi)傷七情、五臟病、六腑病、經(jīng)脈病及五官病等,外科有三篇,主要論述癰疽,至于婦科及兒科,各有一篇各論述20種及10種該科病癥。

《針灸甲乙經(jīng)》采用分部和按經(jīng)分類法,厘定了腧穴,詳述了各部穴位的適應(yīng)證和禁忌、針刺深度與灸的壯數(shù),是我國現(xiàn)存最早的一部理論聯(lián)系實際的針灸學(xué)專著,對于我國針灸學(xué)的發(fā)展起到極大的促進(jìn)作用。宋、金、元、明、清重要針灸學(xué)著作基本上都是在本書的基礎(chǔ)上的發(fā)揮;中、朝、日之教學(xué)均規(guī)定為教授學(xué)生的必修課。國外早已有本書英譯本,對國外針灸學(xué)的發(fā)展也有重要的影響。

7.《肘后備急方》——傳染病學(xué)史專著

本書原名《肘后救卒》,計三卷,東晉葛洪所著。今本《肘后備急方》共八卷,其內(nèi)容主要是一些常見的病證的簡便療法,包括內(nèi)服方劑、外用、推拿按摩、灸法、正骨等一些十分實用的內(nèi)容。《肘后備急方》一書,對古代幾種傳染病作了細(xì)致的描述,在世界傳染病學(xué)史上占有重要的地位。

這部書包含很多寶貴的醫(yī)學(xué)史料實用方劑方法,紀(jì)錄有不少醫(yī)學(xué)史上的重要發(fā)明發(fā)現(xiàn),對今天的醫(yī)療實踐也具有重要的啟示作用。比如:以“青蒿素”獲得諾貝爾醫(yī)學(xué)獎的屠呦呦,就是根據(jù)此書:以青蒿治療瘧疾“以水二升漬,絞取汁,盡服之”,并強(qiáng)調(diào)要生服其汁的記載,來進(jìn)行青蒿素的分離研究,而產(chǎn)生出現(xiàn)代抗瘧史上的一大重要發(fā)現(xiàn)。

葛洪在書中描繪“虜瘡”(即天花)、射工(血吸蟲病)、沙虱(恙蟲病)、馬鼻疽、“猘犬所咬毒”(狂犬病)等多種傳染病和治療方略。其中對于“狂犬病”提出治療方法計約二十種,其中有“仍殺咬犬,取腦傅之,便不復(fù)發(fā)”之法:此法的寶貴之處在于以狂犬的腦組織來敷貼傷口以預(yù)防狂犬病之發(fā)作,是免疫治療的思想萌芽和“以毒攻毒”醫(yī)學(xué)思想,也符合現(xiàn)代免疫治療的基本原理,具有重要的醫(yī)學(xué)史價值。

《肘后備急方》的治療思想,與正統(tǒng)的“辯證論治”的思想不相協(xié)調(diào),因而后世“正統(tǒng)”醫(yī)家不不夠重視。然而,正是這些簡便易得的治療方法、方劑中含有的寶貴精華,在1000多年后還換發(fā)著它的魅力。

8、《劉涓子鬼遺方》——最早的外科專著

《劉涓子鬼遺方》據(jù)說是晉末的劉涓子在丹陽郊外巧遇“黃父鬼”時所遺留的一部外科方面的專著,今本存五卷,原書又稱《神仙遺論》、《癰疽方》,經(jīng)北齊龔慶宣整理后,成今本《劉涓子鬼遺方》。

《鬼遺方》是一部癰疽癥的專著。此外,還涉及金瘡、瘀血、外傷治療,包括止痛止血,取出箭鏃等等,全書計載方140余首,其中治療金瘡?fù)鈧偷姆阶庸灿?4首;對癰疽的辨證論冶,尤其詳盡,可稱為現(xiàn)存我國最早的一部外癥癰疽及金瘡方面的專著。

書中對癰與疽首先從病機(jī)和癥象方面作了明確的鑒別,對癰疽等證的辨膿,已經(jīng)十分精細(xì)。除辨別成膿與否以外,還特別指出發(fā)病部位與愈后的關(guān)系,說明嚴(yán)重癰疽癥引發(fā)全身性感染的預(yù)后嚴(yán)重。根據(jù)癰疽的不同情況而給予辨證治療提出了許多解毒的治療方法。如對鐘乳石中毒,書中用“雄雞肘上血一合,將鐵粉湯一茶碗調(diào)服之”。又如丹砂發(fā),書中用“黑鉛、黃芪、防風(fēng)、伏龍肝各半兩,水一升,煎半茶碗去滓服之”。

9.《洗冤集錄》——世界上首部系統(tǒng)的法醫(yī)學(xué)著作

《洗冤集錄》又稱《洗冤錄》,是宋朝法醫(yī)宋慈所著,是世界上第一部系統(tǒng)的法醫(yī)學(xué)著作,它比國外最早由意大利人菲德里寫的法醫(yī)著作要早300多年。《洗冤集錄》總結(jié)了歷代法醫(yī)的寶貴經(jīng)驗,內(nèi)容非常豐富,記述了人體解剖、檢驗尸體、勘察現(xiàn)場、鑒定死傷原因、自殺或謀殺的各種現(xiàn)象、各種毒物和急救、解毒方法等十分廣泛的內(nèi)容;它區(qū)別溺死、自縊與假自縊、自刑與殺傷、火死與假火死的方法,至今還在應(yīng)用;它記載的洗尸法、人工呼吸法,迎日隔傘驗傷以及銀針驗毒、明礬蛋白解砒霜中毒等都很有科學(xué)依據(jù)。

《洗冤集錄》一經(jīng)刊出,即不脛而走,數(shù)百余年,已成為我國歷代刑獄官辦案必備的參考書籍,甚至成為考試內(nèi)容,并收入四庫全書目錄。而后世許多法醫(yī)學(xué)著作,也大多以此書為藍(lán)本。如元朝王興著之《無冤錄》,明末王肯堂著之《洗冤匯編》,清嘉慶年間王又愧著之《洗冤錄集證》,清道光年間瞿中溶著之《洗冤錄辨正》,及光緒年間沉家本著之《補(bǔ)洗冤錄》等,均是依據(jù)宋慈的著作加以引證補(bǔ)充的。《洗冤集錄》出版后600多年里,歷代重刊、再版可以查證的就達(dá)39種之多。從清代開始,此書也傳到海外,有英、法、荷、德、朝鮮、日本、俄文等多種文字,成為審判官們必讀的法學(xué)經(jīng)典著作,被公認(rèn)為世界法學(xué)界共同的精神財富。

10.《本草綱目》——中醫(yī)藥的百科全書

《本草綱目》(成書于公元1578年)是明朝醫(yī)學(xué)家李時珍30余年心血的結(jié)晶。全書共有190多萬字,共五十二卷,收載藥物60類,計1892種(其中李時珍新增加374種),附藥圖1000余幅,并載附方10000余。它是幾千年來祖國藥物學(xué)的總結(jié):不論嚴(yán)密的科學(xué)分類,或是它包含藥物的數(shù)目之多,都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過古代任何一部本草著作。

在這部書中,李時珍在繼承前人的基礎(chǔ)上成功地運用了觀察和實驗、比較和分類、分析和綜合、批判繼承和歷史考證方法。第一,對藥物采用親自采集、仔細(xì)觀察,考正若干錯誤,以得其真的方法;第二,打破本草學(xué)沿用已久的上中下三品分類法,建立了三界十六部分類法,使分類體系更為科學(xué)化。第三,在陶弘景主治藥分類法基礎(chǔ)上,建立了更完善的百病主治藥分類法,創(chuàng)立了藥物歸經(jīng)分類法。第四,為弄清每味藥物,提出釋名、集解、辨疑、正誤、修治、氣味、主治、發(fā)明、附方八項任務(wù)。第五,全面闡述藥物的性味、主治、用藥法則、產(chǎn)地、形態(tài)、采集、炮制、方劑配伍等內(nèi)容。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|