人類教育制度的根本目的就是為社會(huì)培養(yǎng)人才,是伴隨著社會(huì)政治、經(jīng)濟(jì)、文化發(fā)展而產(chǎn)生并不斷演進(jìn)的。在人類歷史長(zhǎng)河中,中華大地一直有著完善、領(lǐng)先世界的教育制度,并逐步形成了中華民族重視教育的優(yōu)良傳統(tǒng)。

人類教育制度的基本載體就是“學(xué)校”!在世界范圍內(nèi),西亞兩河流域的蘇美爾文明在5500多年前、北非古埃及文明在4500多年前,都有了關(guān)于學(xué)校的文字記載,主要是培養(yǎng)貴族子弟,以及為王室和神廟訓(xùn)練官員、書吏。在略晚于孔子生活時(shí)代的公元前4世紀(jì),古希臘出現(xiàn)了學(xué)園,是當(dāng)時(shí)地中海文明高級(jí)知識(shí)的教學(xué)、研究場(chǎng)所,算是最早的“大學(xué)”了。

自中國(guó)有了文字記載,即出現(xiàn)甲骨文的商代,就有正式的學(xué)校了。周代,特別是到春秋時(shí)期,中國(guó)已有完善的教育制度和學(xué)校了。中國(guó)的教育制度與當(dāng)時(shí)的地中海文明有著顯著的不同,在那個(gè)時(shí)代還是比較先進(jìn)的,并由此逐步培育出中華民族重視教育的傳統(tǒng)美德!不過(guò),直到隋唐時(shí)期,早期中國(guó)教育的對(duì)象主要是貴族階層、平民極少能受到教育。

1、中國(guó)最古老的教育制度。

直至周代早期(公元前10世紀(jì)左右),中國(guó)在社會(huì)管理層面都是“古老封建制度”,與“歐洲中世紀(jì)”很相似。社會(huì)的頂點(diǎn)是商周王廷,其下有大小幾百個(gè)“國(guó)家”,再之下就是很多社會(huì)基本單元“采邑”(這個(gè)名詞就來(lái)自歐洲中世紀(jì))。采邑人口和生產(chǎn)的規(guī)模僅相當(dāng)于現(xiàn)代社會(huì)的大型村落,因此不可能有政府機(jī)構(gòu),“封建主”就是采邑內(nèi)居民(庶民)的實(shí)際管理者、以自己的“家”為管理機(jī)構(gòu)及地方的教育、學(xué)術(shù)、文化中心。

此時(shí)接受過(guò)教育的“知識(shí)分子”很少,都是封建主及他們的助手,也都是低級(jí)的貴族!他們?cè)趪?guó)家都城、封建主家里活動(dòng),管理社會(huì)事務(wù)、指導(dǎo)庶民從事勞動(dòng)。這些知識(shí)分子慢慢形成具備不同領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)的官吏群體,一般是世襲職位,只在父子、親屬間傳授知識(shí),因此此時(shí)官員、老師身份是一體的。

此時(shí)的學(xué)校分“國(guó)學(xué)”、“鄉(xiāng)學(xué)”。“國(guó)學(xué)”是周天子王都和諸侯國(guó)國(guó)都的學(xué)校,是高級(jí)貴族子弟受教育的地方;“鄉(xiāng)學(xué)”是采邑中低級(jí)貴族子弟的學(xué)校,規(guī)模當(dāng)然都很小!這些學(xué)校按教育階段又分大學(xué)、小學(xué)。《禮記》中就有記載:周王的大學(xué)稱“辟雍”、諸侯的大學(xué)稱“泮宮”。當(dāng)時(shí)規(guī)定:太子接受教育較早,是8歲入小學(xué)、15歲入大學(xué);貴族子弟是13歲入小學(xué)、20歲入大學(xué)。

正如《左傳》中所說(shuō):“國(guó)之大事,在祀與戎。”此時(shí)的教學(xué)內(nèi)容多與祭祀、打仗有關(guān)。基礎(chǔ)必修課程則是《周禮》中說(shuō)的“六藝”:禮(禮儀)、樂(lè)(音樂(lè)舞蹈)、射(射箭)、御(駕馬車)、書(寫字)、數(shù)(計(jì)算和預(yù)測(cè)學(xué))。至于管理社會(huì)事務(wù)的各種專業(yè)知識(shí),則主要在親屬間傳授、相當(dāng)于專業(yè)課程吧!

2、先秦時(shí)期教育制度的變革。

當(dāng)中國(guó)進(jìn)入社會(huì)大變遷的春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)代,隨著社會(huì)生產(chǎn)力的發(fā)展,社會(huì)和文化秩序出現(xiàn)重大變局,就是孔子說(shuō)的“禮崩樂(lè)壞”!此時(shí)的國(guó)家和采邑都在動(dòng)蕩之中,以孔子為代表的部分知識(shí)分子不再依附于封建主、嘗試創(chuàng)辦“私學(xué)”、成為職業(yè)教師、私人傳授知識(shí),出現(xiàn)了官員、老師身份的分離。這些私人傳授、傳播技藝的人被稱為“家”(有個(gè)人、私人的意味),所以才有“諸子百家”的說(shuō)法,其實(shí)他們都具有教師身份!

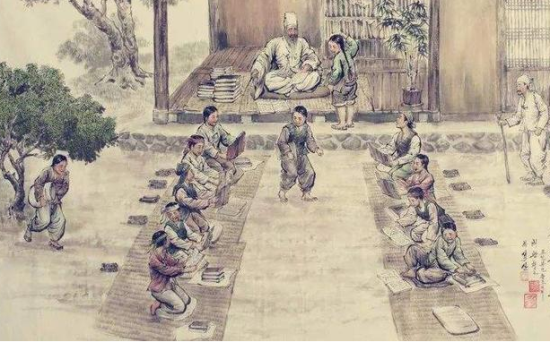

諸子百家之中的儒家,最初就是禮樂(lè)教師,代表人物“名師”孔子曾有“三千弟子”,說(shuō)明此時(shí)接受教育的人多起來(lái),盡管仍以貴族、富裕階層為主,但也是極大的社會(huì)進(jìn)步了!再說(shuō)孔子,他作為中國(guó)最早、影響最深遠(yuǎn)的教育家,在長(zhǎng)期教學(xué)實(shí)踐中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、形成了很多基本教育理念,如“因材施教”、“溫故而知新”、“不恥下問(wèn)”等等,都見(jiàn)于他的語(yǔ)錄體文集《論語(yǔ)》中,對(duì)中華民族影響甚大,在世界范圍內(nèi)也有深遠(yuǎn)影響。

3、漢代教學(xué)內(nèi)容開(kāi)始“罷黜百家、獨(dú)尊儒術(shù)”。

公元前134年漢武帝采納了儒學(xué)大家董仲舒關(guān)于“抑黜百家、推明孔氏、表章六經(jīng)”的建議!以經(jīng)孔子整理的先秦古籍“六經(jīng)”(《詩(shī)經(jīng)》、《尚書》、《禮記》、《周易》、《樂(lè)經(jīng)》、《春秋》)為學(xué)校基本教材、主要教學(xué)內(nèi)容。因其中《樂(lè)經(jīng)》已失傳,所以后世常說(shuō)“五經(jīng)”。

由于儒家本就講求兼容、發(fā)展,因此當(dāng)時(shí)的儒學(xué)已摻雜了道家、法家、陰陽(yáng)家等思想,拓展了教學(xué)內(nèi)容。當(dāng)時(shí)除“五經(jīng)”外,學(xué)校還會(huì)有書學(xué)、算學(xué)、律學(xué)、醫(yī)學(xué)等一些專業(yè)課程,為國(guó)家培養(yǎng)各類專業(yè)人才。不過(guò),隨著后來(lái)科舉制度的鞏固,學(xué)校越來(lái)越成為科舉的附庸,演變?yōu)橹恢v“經(jīng)學(xué)”、不授技藝了!

漢代延續(xù)并完善了先秦的學(xué)校制度。中央和地方都設(shè)“官學(xué)”,其中中央最高學(xué)府是“太學(xué)”(相當(dāng)于大學(xué)),教師稱“五經(jīng)博士”、學(xué)生稱“博士子弟”(一般在18歲以上)。漢平帝(公元元年左右)則規(guī)范了地方官學(xué):郡設(shè)“學(xué)”、縣設(shè)“校”、鄉(xiāng)設(shè)“庠(xiáng)”、村設(shè)“序”,都相當(dāng)于小學(xué)、規(guī)模也不大。

“太學(xué)”的學(xué)生平時(shí)以自學(xué)為主,每年從“五經(jīng)”中選學(xué)一經(jīng);教師則是定期“講經(jīng)”、年末考試;成績(jī)優(yōu)異者就會(huì)被任用為官。地方各級(jí)“官學(xué)”也會(huì)定期舉薦學(xué)生(士人)做官。正是從漢代開(kāi)始,讀書、教育活動(dòng)已和選拔人才、任用官員充分結(jié)合了,是古代中國(guó)人創(chuàng)造出的一種先進(jìn)做法。

中國(guó)古代還有專門的“教育管理機(jī)構(gòu)”。晉代時(shí)稱“國(guó)子學(xué)”(也是最高學(xué)府,具有雙重性質(zhì)),隋代直至清代則改稱“國(guó)子監(jiān)”,設(shè)有祭酒、司業(yè)、監(jiān)丞、典簿、博士等職位,讀書的學(xué)生則稱“監(jiān)生”,甚至還能接待外國(guó)留學(xué)生。

4、中國(guó)民間的私學(xué)、私塾。

中國(guó)古代官學(xué)的規(guī)模都較小,招收學(xué)生有嚴(yán)格限制、一般只針對(duì)貴族子弟,出身低微的底層百姓是無(wú)權(quán)上官學(xué)的。隨著社會(huì)進(jìn)步,已積累了一定財(cái)富的“中產(chǎn)階級(jí)”子弟對(duì)學(xué)習(xí)的意愿大增,于是“私學(xué)”就應(yīng)運(yùn)而生,它始于春秋時(shí)期(孔子的時(shí)代)、發(fā)展于漢代。

從隋唐至宋元時(shí)期,伴隨造紙術(shù)、印刷術(shù)的普及,書籍和課本也更加豐富,教學(xué)對(duì)象不斷普及和“平民化”,私學(xué)就有了更大的發(fā)展空間。重要表現(xiàn)就是出現(xiàn)了很多基礎(chǔ)識(shí)字課本,如西漢的《急就篇》、南北朝時(shí)期的《千字文》、北宋時(shí)期的《百家姓》、南宋時(shí)期的《三字經(jīng)》及《千家詩(shī)》等等,當(dāng)然其中也宣揚(yáng)儒學(xué)思想、封建道德。很多底層百姓正是靠它們識(shí)字、掌握基本常識(shí),不為“做官”,只是為識(shí)字后轉(zhuǎn)到社會(huì)中去學(xué)習(xí)各種實(shí)用生產(chǎn)技能。

還有獨(dú)具特色的教育機(jī)構(gòu)“書院”。這種私學(xué)教育系統(tǒng)最早出現(xiàn)于唐玄宗時(shí)期,宋代儒學(xué)大家朱熹將其規(guī)范為教育制度后大為興盛,當(dāng)時(shí)就有“四大書院”的說(shuō)法,即河南應(yīng)天府書院、湖南岳麓書院、江西白鹿洞書院、河南嵩陽(yáng)書院。清代時(shí)全國(guó)書院已達(dá)2000余所,但大部分已是官辦、官學(xué)化了。

書院的興起受佛學(xué)禪宗“叢林”(弟子潛心求道之所)的啟發(fā),多建于幽靜偏遠(yuǎn)、風(fēng)景秀麗的名山之中,是傳承儒家“道統(tǒng)”之所。歷史上知名書院很多,如明代無(wú)錫的東林書院,培養(yǎng)的人才就是明末政壇鼎鼎大名的“東林黨”,有副名聯(lián):“風(fēng)聲雨聲讀書聲,聲聲入耳;家事國(guó)事天下事,事事關(guān)心。”

明清時(shí)期私學(xué)更加發(fā)達(dá),習(xí)慣稱“私塾”,如有教師在自己家中教學(xué),稱“家塾”;有錢人專請(qǐng)教師在家里教授子弟,稱“教館”;由鄉(xiāng)紳捐資聘請(qǐng)教師教授本鄉(xiāng)子弟,稱“義學(xué)”。不過(guò),盡管此時(shí)社會(huì)教育非常發(fā)達(dá),但主要還是為了底層知識(shí)分子準(zhǔn)備科舉考試,學(xué)習(xí)內(nèi)容、教學(xué)方法變得越來(lái)越“狹窄”了。

到了清末民初,科舉制度停廢,官學(xué)、書院、私塾陸續(xù)廢止,大量新式學(xué)堂應(yīng)運(yùn)而生、教學(xué)內(nèi)容也是大有不同!那些曾創(chuàng)辦“義學(xué)”的鄉(xiāng)紳,更多參與創(chuàng)辦新式學(xué)校。尤其在廣大農(nóng)村地區(qū),多是使用宗族祠堂和廟產(chǎn)、由鄉(xiāng)紳捐資、在政府監(jiān)督下建立新式學(xué)堂,這一情況就證明:中華民族重視教育的優(yōu)良傳統(tǒng)一脈相承、始終不變!

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|