建筑是地域性和民間性的體現(xiàn),古建筑尤為突出。很多傳統(tǒng)建筑的營(yíng)造技術(shù)就憑借有經(jīng)驗(yàn)的老工人口傳心授,很多“行話”只在師徒之間傳承。但也正是因?yàn)檫@種行業(yè)及地域限制帶來的封閉性,各種技術(shù)在今天才得以被作為文化遺產(chǎn)留存保護(hù)。本次推送選擇了部分古建筑名稱術(shù)語并配圖解釋,希望能對(duì)傳統(tǒng)營(yíng)造技術(shù)的科學(xué)研究和現(xiàn)代傳承有所幫助。

五舉拿頭

學(xué)算房屋非易輕,皆向檐柱徑頭增。

檐柱一尺金加寸,若問高低按舉升。

如有五舉加檐柱,以得金柱長(zhǎng)短徑。

如有排山算山柱,按深一丈三五乘。

得數(shù)并在檐柱上,不可不加半椀桁。

問深一丈分幾步,五檁四步起脊桁。

清式建筑大木作舉架俗稱,即五舉步架放在檐步,“頭”,即檐頭。北京地區(qū)的清代建筑,因受官式做法的影響,有很多“小式大作”和“大式小作”(無斗拱)的建筑,逐漸形成了舉架做法的規(guī)律,五舉、六五舉、七五舉、九舉等步架有固定的位置,而五舉又是清代建筑的檐步或廊步普遍運(yùn)用的舉架,故稱“五舉拿頭”。

而“排山”則是在硬山建筑中,貼著山墻的梁架被稱為“排山梁架”。排山梁架常使用山柱,山柱由地面直通屋脊并支撐脊檁,將梁架分為兩段,使五架梁變?yōu)閮筛p步梁,三架梁變?yōu)閮筛鶈尾搅骸?/span>

而所謂“按深一丈三五乘”,則是指分割了兩側(cè)梁架的山柱高按進(jìn)深和舉架定高低。如進(jìn)深一丈二尺,分為四步架,每坡得二步架,每步架深三尺。第一步架按五舉(即比例為1/2)計(jì)算,得高一尺五寸。第二步架按七舉加之,得高二尺一寸。又加平水高六寸,再加檁徑三分之一作桁椀,長(zhǎng)二寸三分,并檐柱之高八尺,得通長(zhǎng)一丈二尺四寸三分。

需要注意的是,這里的舉架尺度都是以北方官式建筑為藍(lán)本,南方由于和北方的氣候條件的不同,屋面舉架和北方民居也有不同,南方一些地方將這種設(shè)計(jì)稱為“算水”,在確定屋面坡度時(shí)確定中脊高度,這一過程叫“加水”,傳統(tǒng)上要符合吉數(shù),如3丈6、4丈6、5丈6等。

沖三翹四

若問檐椽又何算,按步五舉二出檐。

要知寬厚不為難,一柱三椽徑頭翻。

但知如何得飛椽,長(zhǎng)隨柱子一分然。

得舉飛頭外加尾,一頭三尾果其然。

若是花架與腦椽,不動(dòng)檐椽與飛椽。

長(zhǎng)隨步架按舉先,五六七八配合然。

翼角部分的大木施工做法,古代工匠在長(zhǎng)期的實(shí)踐中形成的口訣。沖三翹四法則多用于明清北方官式建筑。是指翼角部分的角梁,按照要求,制作出“沖出”與“起翹”的態(tài)勢(shì)。“沖三”即從平面投影看,其仔角梁梁頭的位置,要比正身椽平出長(zhǎng)度長(zhǎng)三椽徑,《清式營(yíng)造則例》稱之為“斜出”。

“翹四”,即從正面看,仔角梁梁頭的上棱線與正身飛椽椽頭上皮的距離為四椽徑,使其高度翹起,但在施工中這一口訣往往被突破。如清代園林中的亭子起翹就非常高。

口訣中提到的“一頭二尾”或“一頭三尾”指屋面飛椽,即把尾部的三分之二或四分之三做成斜面壓在檐緣的望板上。

柱高八尺,面寬一丈

如有斗口按口舉,丈舉平房不同然,

再加柁梁長(zhǎng)和短,進(jìn)深二柱有其然,

要短三四五六架,每步按架五六還,

要得此梁厚與寬,五九柱子加壹肩,

寬從厚里二寸添,如若尺外再加寬,

若知瓜柱長(zhǎng)短徑,各向步架按舉成,

得數(shù)將柁寬減去,寬厚隨柁柱可成,

柁墩寬定柱貳分,高隨步舉寬柁同,

若喜堅(jiān)固加角背,單雙亦可配合然。

角背是明清官式建筑中用來加固瓜柱的構(gòu)件,作用類似于宋元建筑中的“叉手”。小式建筑沒有斗拱,檐柱高一般按照面闊的6/7或8/10。七架梁長(zhǎng)度按步架長(zhǎng)加兩檁徑,高按檁徑的1.5倍或1.7倍。五架梁高按七架梁的5/6,厚按七架梁高的8/10。三架梁長(zhǎng)按兩步架數(shù)加兩檁徑,高按五架梁的5/6,厚按七架梁高的8/10。

脊瓜柱長(zhǎng)按三架梁上皮到脊檁中的高度,直徑按草瓜柱徑(即檐柱徑的8/10)。

柱頂

柱頂未定方正,先看金檐柱徑,

柱大二分遵法令,厚則以柱為定。

鼓鏡柱大分半,高以二寸相應(yīng)。

清工部《則例》規(guī)定:凡柱頂以柱徑加倍定尺寸,如柱徑七寸,得柱頂石見方一尺四寸。以見方尺寸折半定厚,得厚七寸。即,柱頂石是柱徑的兩倍,而柱頂石厚則和柱徑相等。

同時(shí),柱頂石和柱礎(chǔ)也不同,北方和南方的柱礎(chǔ)也不同,柱礎(chǔ),俗稱磉[sǎng]盤,可大致分為覆盆式、覆斗式、鼓式、基座式、復(fù)合式(四種形式的組合)等四種,除了實(shí)用功能外,還有裝飾功能,而柱頂石則作為基礎(chǔ)的一部分被埋在地下。

鼓式柱礎(chǔ)

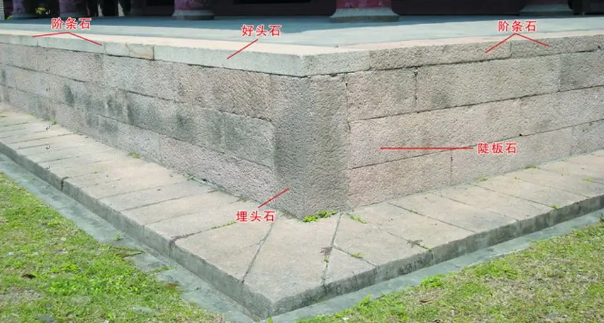

埋頭

埋頭亦要規(guī)矩湊,臺(tái)通除去階條厚。

凈數(shù)即是埋頭長(zhǎng),寬厚俱照階條做。

埋頭另有名混沌,官家法式細(xì)評(píng)論;

階條長(zhǎng)寬俱相等,或者回收一二寸;

論高則以臺(tái)通高,減去階條不用問。

清代官式建筑,埋頭角柱石按臺(tái)基之高減去階條石之厚得長(zhǎng)。以階條石寬定見方。如階條石寬一尺二寸二分,得埋頭角柱石見方一尺二寸二分。

而象眼則是臺(tái)基和地面之間踏跺的側(cè)面,在小式建筑中,踏跺直接通向臺(tái)明,在一些大式建筑尤其是宗教建筑的正殿前,為了舉辦一些儀式,常常在面闊正中伸出一座平臺(tái),叫做月臺(tái)。

大式建筑的臺(tái)明一般有1/5檐柱高,小式建筑有1/5-1/7檐柱高,月臺(tái)應(yīng)該比臺(tái)明矮一階或“一踩”,即一個(gè)階條石的厚度。而階條石的長(zhǎng)度,則以面闊定長(zhǎng)短。如明間面闊一丈,即長(zhǎng)一丈。

需要注意的是,在稍間或盡間這樣最外側(cè)的階條石,為了保護(hù)墻體,同時(shí)不讓屋檐落水侵蝕臺(tái)基而滴落到“散水”上,階條石還要加上建筑墀頭的寬度,再適當(dāng)減去回水長(zhǎng)度,一般是7分。如稍間階條長(zhǎng)九尺。再加墀頭之寬,內(nèi)減除里進(jìn)七分。如墀頭寬一尺一寸二分,又加金邊二寸,得階條石連好頭石通長(zhǎng)一丈二寸五分。

發(fā)戧

江南建筑的翼角起翹稱為“發(fā)戧”。發(fā)戧又分為水戧發(fā)戧與嫩戧發(fā)戧兩種。水戧發(fā)戧的角部基本不起翹,僅僅通過戧脊于近屋角處向上反翹,構(gòu)造簡(jiǎn)單。

嫩戧發(fā)戧的角部起翹明顯,嫩戧斜插于老戧之上形成夾角,構(gòu)造復(fù)雜。其中水戧發(fā)戧以蘇州拙政園秀綺亭、怡園小滄浪亭為代表,嫩戧發(fā)戧以蘇州網(wǎng)師園濯纓水閣和拙政園綠漪亭為代表。

盡管古建筑形式紛繁復(fù)雜,但各個(gè)部位都有較為固定的比例關(guān)系,它使各種不同形式的建筑保持統(tǒng)一風(fēng)格。這不僅是古人經(jīng)過長(zhǎng)期實(shí)踐總結(jié)出來的經(jīng)驗(yàn),也是古人管理和監(jiān)督建設(shè)工程材料和質(zhì)量的依據(jù)。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|