在中國悠久的歷史長河中,跪拜禮作為一種重要的禮儀形式,不僅反映了古代社會的等級制度,更是時代精神和社會變遷的縮影。從先秦時期的“稽首禮”到清朝的“三跪九叩”,跪拜禮經(jīng)歷了多次演變和發(fā)展,最終在辛亥革命后逐漸退出了歷史舞臺。

跪拜禮的起源與發(fā)展

跪拜禮最早可追溯至《周禮》中所記載的“九拜之禮”,這一禮儀在先秦時期已經(jīng)形成。當(dāng)時的社會普遍采用席地而坐的方式,人們在日常生活中采用跪坐的姿態(tài)。在這種背景下,向他人表示敬意時,只需身體前傾并挺直腰桿,臀部離開腳跟,即轉(zhuǎn)變?yōu)楣蜃耍蝗綦p手觸地,則成為拜姿。這種禮儀在君臣之間的交往中尤為常見,雙方皆跪坐交談,臣下在表達(dá)敬意時則行“稽首禮”。

進(jìn)入漢朝,盡管跪坐的傳統(tǒng)繼續(xù)沿襲,但隨著社會的進(jìn)步,跪拜禮的形式也在不斷演變。這一時期的一些壁畫中仍可見到人們跪坐的形象,反映出跪坐文化的延續(xù)。

從席地而坐到高型坐具的轉(zhuǎn)變

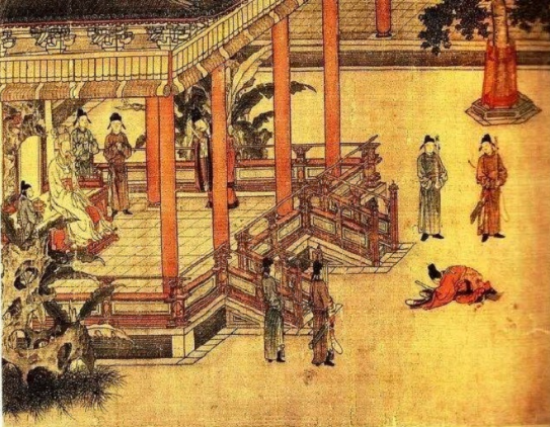

到了五代至宋朝,隨著高型坐具如椅子的普及,人們的坐姿發(fā)生了根本性的變化。由于不再席地而坐,跪拜逐漸成為一種刻意為之的動作,其尊卑色彩也變得更加明顯。在宋朝,大臣們在正式的儀式典禮上才會向君主跪拜,而在日常覲見時則多采用站立或揖拜的方式表示尊重。

跪拜禮的強(qiáng)化與極端化

元朝時期,君臣關(guān)系被視為一種主仆關(guān)系,大臣在向皇帝上奏時必須下跪,這種做法具有強(qiáng)烈的卑微與諂媚色彩。明朝繼承了這一傳統(tǒng),并進(jìn)一步強(qiáng)化了跪拜禮的要求,朱元璋甚至規(guī)定臣下見皇帝時必須下跪,下級向上司稟事時也需行跪拜禮。《大明會典》對此有著明確的規(guī)定。

清朝進(jìn)一步發(fā)展了跪拜禮,不僅要求臣民對皇帝跪拜,還加入了磕頭的環(huán)節(jié),分為不同的形式,如“一跪三叩首”、“二跪六叩首”、“三跪九叩首”等。清朝皇帝還要求外國使節(jié)行跪拜禮,如英國使節(jié)馬戛爾尼訪華時發(fā)生的禮儀爭端,反映出天朝秩序與現(xiàn)代平等外交理念之間的沖突。

辛亥革命后的禮儀變革

辛亥革命標(biāo)志著中國封建帝制的終結(jié),跪拜禮也隨之退出了國家政治生活。1912年2月12日,隆裕太后與宣統(tǒng)皇帝在紫禁城養(yǎng)心殿舉行的最后一次朝見儀式上,內(nèi)閣大臣們首次摒棄了跪拜禮,改行三鞠躬禮。這一變化不僅是禮儀上的革新,更是時代精神蛻變的象征。

跪拜禮的變遷不僅反映了中國古代禮儀制度的發(fā)展,也折射出君主權(quán)力的加強(qiáng)與士大夫地位的變化。從宋朝士大夫敢于直言進(jìn)諫,到元明清時期大臣地位的急劇下降,直至辛亥革命后跪拜禮的廢除,這一系列變化見證了中國社會從封建專制走向共和民主的過程。盡管物質(zhì)上的跪拜已被廢止,但在精神層面上,如何擺脫舊時代的束縛,實(shí)現(xiàn)真正的平等與自由,仍然是一個值得深思的問題。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|