2016年,宋代建窯茶盞,在紐約佳士得拍出7800萬天價。這件承載美學的器物,引發當代共振:硅谷精英,用它治療算法焦慮;東京國立美術館,將其奉為“東方美學源代碼”。

當人們從宋代美學中尋求答案時,赫然發現,當下全網追捧的松弛感、斷舍離、反焦慮……全是宋人玩剩的哲學游戲。宋代美學,到底美在哪?它驚艷千年的底層邏輯,又是什么?

一、“大道至簡”的極境追求

宋式極簡絕非空洞的克制,而是以精微意象,開啟宇宙的詩性編碼。

歷史表現:

汝窯天青釉追求“雨過天青云破處”的純粹。(周輝《清波雜志》)

宋徽宗的《瑞鶴圖》,僅用20只鶴+一抹石青,構筑天人之境;范寬的《溪山行旅圖》,僅用一座主峰震懾觀者,山腳留白處暗藏30種苔點技法,構建“無畫處皆成妙境”。

宋式家具取消唐式繁復雕花,靠背線條曲率精確到0.1寸定乾坤。(《營造法式》記載)

哲思內核:

道家“大道至簡”:

“萬物之始,大道至簡”,剝離表象直抵本質;《道德經》“少則得,多則惑”的視覺轉化。

禪宗“空寂觀”:

“無一物中無盡藏”(蘇軾題文同墨竹)——留白不是虛無,而是包羅萬象的容器。

極簡成為精神修煉,朱熹觀天青瓷“三日不視他物以養氣”。

東西對比:

當歐洲哥特式教堂,堆砌彩色玻璃時,宋人用單色釉,抵達美學巔峰。

點評:

極簡不是終點,而是容納萬象的起點。比起斷舍離扔東西,不如給欲望做減法,給精神做乘法。

二、“天人合一”的自然觀照

宋人山水是折疊時空的宇宙卷軸。大英博物館東方部主任朱利安·魯比曾驚嘆:“這是人類第一次用藝術完成哲學拓撲。”

歷史表現:

郭熙《早春圖》采用“三遠法”(高遠/深遠/平遠),將山水畫變為“可移動的宇宙”,比西方布魯內萊斯基的透視法,早350年。

蘇軾在黃州“雪堂”種梅,每株修剪角度對應《周易》卦象。

蘇州滄浪亭“借天為幕,引水為琴”;宋人園林“平地造山”技術,用太湖石堆出7米高“云崗”卻不違和。

哲思內核:

儒家“格物致知”:

程顥“觀雞雛可以觀仁”(《大心體物》)——從生命動態參悟天理。

莊子《齊物論》:

打破物我界限,蘇軾“寄蜉蝣于天地”;林逋“暗香浮動月黃昏”,將草木禽鳥視為生命伴侶,打破動植物與人類的物種界限。

東西對比:

比華茲華斯“湖畔派自然觀”,早700年,且更具系統哲學支撐。

點評:

這種審美不是征服自然,而是在觀照中,完成生命與天道的共振。

三、“殘缺即圓滿”的辯證美學

日本民藝之父柳宗悅曾說:“宋瓷的殘缺之美,讓現代設計羞愧——我們還在修飾表面,他們早已在破碎中建立新秩序。”所有自稱強迫癥的現代人,都會被宋瓷治愈。

歷史表現:

哥窯工匠用墨汁浸染冰裂紋,將缺陷煉成“金絲鐵線”勛章。

鈞窯《玫瑰紫釉葵花盆》,故意讓釉料含鐵量失衡,記錄1300℃火焰的“失控美學”,主動追求“缺陷”。

宋徽宗瘦金體“橫畫收筆必頓挫”,刻意暴露運筆脆弱性。

蘇軾定制帶裂紋硯滴,刻銘“此疵甚妙,可貯月光”。

哲思內核:

禪宗“無常觀”:

“諸行無常,諸法無我”(《大智度論》)——冰裂紋即無常的具象化。

道家“大成若缺”:

窯變釉色達76種,殘缺方顯生機。

東西對比:

當希臘追求完美肉體時,宋人早就參透:真正的完美,是學會與裂痕共生。西方至今稱冰裂紋為“宋裂”。

點評:

這種審美通過接納缺陷,抵達“月圓則缺,水滿則溢”的東方智慧,比西方接受“不完美”,早覺醒八百年。

四、“雅俗共生”的生活智慧

宋朝之美的精妙,恰似一方雙面繡:正面是云紋,背面肉的香氣。當歐洲修道院,抄寫圣經的鵝毛筆,仍在抵觸世俗時,大宋的燈火,已架起美學的立交橋。

歷史表現:

宋徽宗舉辦“宣和畫院考試”,以“野水無人渡,孤舟盡日橫”為題,選拔市井畫家。

臨安夜市“四司六局”:承包從雅集到婚宴的全產業鏈。

蘇軾左手寫《赤壁賦》,右手創東坡肉;李清照既寫“尋尋覓覓”雅詞,也創“打馬圖”博弈游戲。

哲思內核:

儒家“中庸之道”:風雅不必避世,俗趣亦可載道。

理學“存天理”:

朱熹承認“飲食男女,人之大欲”,但需“以禮節之”。

市民“達人欲”:

《東京夢華錄》記載七十二家正店酒樓,皆掛名家字畫佐酒。

東西對比:

不同于中世紀歐洲的禁欲主義,宋朝實現雅俗雙軌并行。

點評:

證明文明高度不在拒斥世俗,而在提升世俗。這種雅俗互滲的處世哲學——在秩序與欲望間,找到動態平衡。

五、“理趣相生”的思辨精神

宋人毫端藏天機:詩行間流淌著,自然法則的密語,大英博物館策展人霍吉淑,謂之“用審美直覺完成的科學預演”。

歷史表現:

沈括通過觀察古劍銹色,發現“膽礬化鐵成銅”的置換反應。

米芾的《春山瑞松圖》,用“米點皴”表現山石,實為濕度對墨色暈染的實驗記錄。

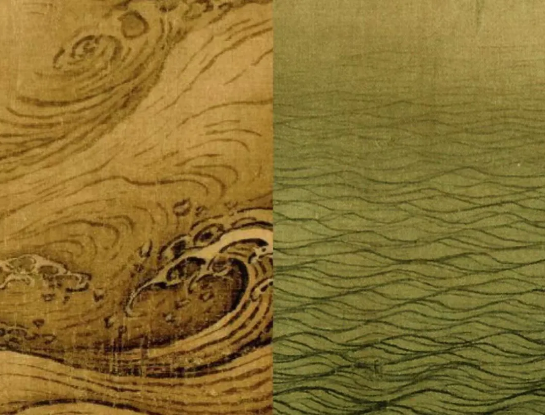

馬遠《水圖》十二幀,暗含水力運行規律。

哲思內核:

理學“格物致知”:

從哥窯開片裂紋,推演宇宙生成論(張載《正蒙·太和篇》)。

科學藝術互文:

宋人茶盞厚度精確到0.01寸——這不是玄學,是熱力學研究成果。

東西對比:

與達芬奇“藝術科學結合”理念并駕齊驅,但更早形成體系。

點評:

這種將哲學思辨,注入日常器用的審美,讓宋代文化在感性與理性間架起橋梁,開創“萬物皆可審美化思考”的認知革命。

結語:

宋代美學啟示錄

宋人將這些思想,熔鑄為獨特的審美語言,既是對漢唐磅礴氣象的反撥,更為后世留下“如何在秩序與自由、物質與精神間尋找平衡”的永恒啟示。

令人驚艷的,從不是宋瓷的完美,而是其允許殘缺與詩意共生:它教會我們,在算法時代,保留格物的溫度,在效率崇拜中,為雅俗留出立交橋,最終領悟真正的文明高度,恰如哥窯開片——不回避生命的裂縫,方能折射出整條銀河的光譜。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|