何為“官式建筑”?

官式建筑,是依據官方規制營造的建筑,類型包括宮殿、官衙建筑及官修佛寺和道觀建筑等。

兩宋時期是官式建筑發展的又一高峰,北宋都城東京,西京洛陽城市開闊,宮殿軒昂。劉敦楨先生在《中國古代建筑史》中對北宋建筑風格有以下幾個概括:1.城市建筑中斗拱等木構架逐漸簡化,使用“卷殺”方式,力求建筑的開朗明快。2.磚石材料的應用、雕刻裝飾藝術手法多樣精美。3.“直欞門窗”的應用,改善了室內的通風和采光。4.建筑室內出現了成套的精美家具與統一和諧的“小木作”裝修。

北宋崇寧二年(公元1103年)北宋政府為了管理官式建筑工程,頒行了《營造法式》一書,書籍由將作監少監李誡編纂,全書共34卷,前面還有“看樣”和目錄各一卷,是宋代官式建筑集大成者。

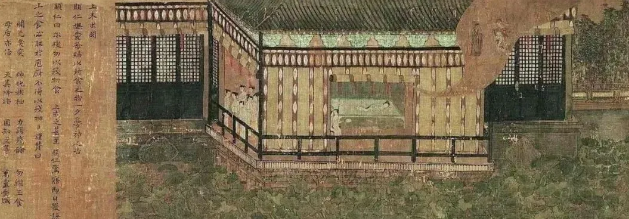

北宋 張擇端《金明池爭標圖》

天津博物院藏

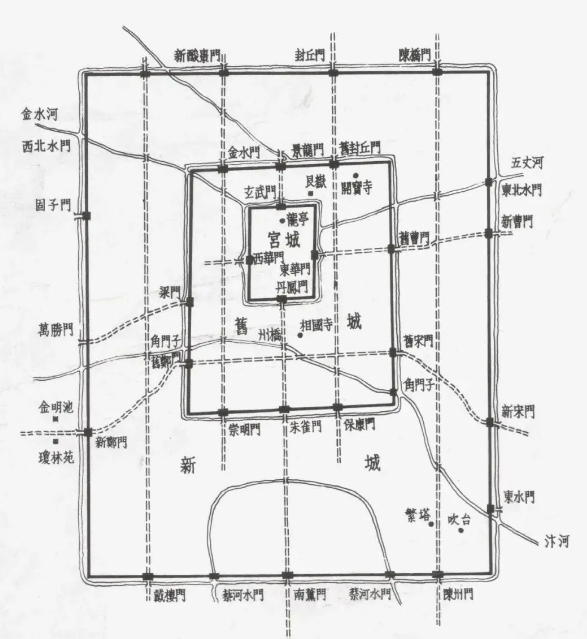

北宋東京平面想象圖

圖源劉敦楨主編《中國古代建筑史》

宋室南渡定都臨安,官式建筑一方面繼承北宋的文脈氣象,另一方面融合江南潮濕溫潤的地理氣候,形成了獨居特色的藝術魅力。南宋建筑實物較少,但從不少傳世宋畫中,可見其結構手法基本和北宋相同,但構件的藝術加工更加細致,整體風格偏向于小巧精致、工整和繁縟。

位于鳳凰山腳下的“南內”皇城和位于望仙橋側的“北內”德壽宮,分別作為當朝皇帝和太上皇的居所,是南宋最為典型的皇家官式建筑代表。

“南內北內”的皇家建筑風格

建炎三年(1129年),宋高宗趙構駐蹕杭州,選擇在吳越國王宮及北宋臨安城衙署舊址的基礎上新建南宋皇城。皇城位于鳳凰山東麓,圍繞饅頭山利用自然山水和地形布置宮殿、園林和亭閣,東臨錢塘江,南至麗正門,西臨鳳凰山山腰,北至和寧門。其內設有大慶殿、垂拱殿、延和殿、坤寧殿等宮殿。雖然秉承簡儉風格,然而內苑御園借江南湖山之美,繼承北宋艮岳風格,體現林石幽韻,輔助臨安花卉松竹,亭臺樓閣,自然佳趣。是最為典型的南宋皇家官式建筑。

紹興三十二年(1162),宋高宗趙構禪位宋孝宗趙眘后,以秦檜舊地建筑新宮。后孝宗為表孝心,一再將德壽宮擴建。以現在定名四至為南至望江路、北至梅花碑、水亭址,西臨中河、東至臨安城城區(吉祥巷)。其建筑規模和格局與皇宮相仿,宮殿格局為南宮北苑,緊湊的建筑布局、精工細作。北苑開鑿水池為小西湖,四周圍以亭臺樓閣,景色宜人。同為南宋皇家官式建筑的代表。處處彰顯著南宋官式建筑中的力與美。

德壽宮想象復原圖

山水之間的城市

南宋的都城臨安城有著獨特的城市格局,“三面云山一面城”是臨安城獨有的景觀和自然地理格局,“雙城并立”是臨安城特有的宮城與外城并立的模式,出于地形和防御的考慮,“宮”與“城”的地理位置南北互換,形成了南宮北城、后朝前市的“非典型”都城格局。由于臨安城內發達的水網,河路并行的特點,使臨安城能夠緊密聯系起周圍一眾大小衛星市鎮和港口,因而在開放的建制格局層面,臨安城以東西通達境外,向海而生。

同時,因臨安城地處江南,潮濕溫潤的氣候特征使臨安城內的官式建筑改良江南地區“穿斗抬梁混合式”木構,減少立柱數量,增加室內通風空間。建筑基座增高,底層設“架空層”或鋪設陶磚防潮。加大屋頂的坡度,出檐深遠,檐角起翹明顯,利于排水遮陽。采用可拆卸的木格窗,適應夏季通風需求。

南宋蕭照《中興瑞應圖》(局部)

天津博物館藏

南宋臨安城內的官式建筑在極大程度上跟隨地形地勢,在高度上起伏,在平面上曲折,同時大部分以州城府治為基礎興修重建,延續江南一隅的建筑風格,城樓絢彩、巍峨壯麗,工巧靡麗、光耀溢目,展現出頗具生命力的線條韻律和線條邏輯,形成了鳳凰山與宮殿、城市與宮殿之間的關聯共振。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|