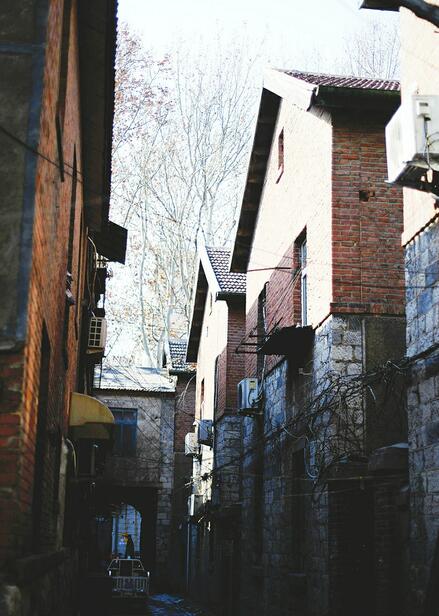

“真沒想到,就在我的身邊,這么多老房子都是歷史建筑,而且還被政府列入了歷史建筑普查名單,說明我們的濟南確實歷史悠久,寶貝多多啊!”記者近日來到曲水亭街一帶采訪時,多位住在這里的市民非常興奮地這樣說。

他們為什么興奮呢?在前不久濟南市政府辦公廳發布的《關于公布濟南市第一次歷史建筑普查名單的通知》中,366處歷史建筑列入名單。與以前政府公布的文物保護單位或歷史建筑不同的是,這366處歷史建筑中很多是民居,就是普通市民住的老房子,而這也是讓很多市民感到驚奇和驚喜的地方。

歷史建筑和不可移動文物建筑不同

據了解,此次普查從2016年3月開始,在《濟南歷史文化名城保護規劃》提出的238處建議歷史建筑和24處優秀工業遺存基礎上,全市范圍內開展地毯式踏勘與遴選,并逐一登記摸清“家底”。調查包括建筑物的地址、用途、結構、建造年代、類型、風格、損壞情況、歷史原貌保存情況、人文歷史背景等,對普查基礎資料進行篩查評估。同時結合現狀測繪,整合工作成果,按歷史建筑名單為每處歷史建筑建檔造冊,建立完善的紙質和電子檔案及數據庫,形成濟南市建議歷史建筑名錄380處,經公示,最終確定為366處。

這次眾多的濟南歷史建筑評定標準為:建成50年以上;或建成30年以上不足50年,但具有特殊歷史、科學和藝術價值;或具特殊紀念意義和教育意義的建、構筑物。

可是,有不少市民對于此次進入普查名單的這些歷史建筑,和“文物建筑”“不可移動文物建筑”分不清楚。其實,歷史建筑在《歷史文化名城名鎮名村保護條例》第四十七條中有明確概念:“歷史建筑,是指經城市、縣人民政府確定公布的具有一定保護價值,能夠反映歷史風貌和地方特色,未公布為文物保護單位,也未登記為不可移動文物的建筑物、構筑物。”

而“文物建筑”是“不可移動文物建筑”的一種,一般指古建筑,具有歷史、藝術、科學價值。文物建筑是具有一定文物價值的建筑,歷史建筑是具有一定建筑價值的建筑。文物建筑和歷史建筑概念上是一種上下位關系。

讓濟南人對身邊的歷史建筑有更深入的認識

近5年來,在黨中央、國務院的堅強領導和各部門各地方的大力支持下,我們在中華人民共和國成立特別是改革開放以來文物事業既往成就的基礎上,通過一系列重大政策的出臺、一系列重大舉措的推出、一系列重大工作的推進,“讓文物活起來”逐漸從理念轉化為行動,那些在歷史長河中積淀下來的文物珍存不斷走近百姓、走進當代、走向世界。“讓文物活起來”激活了歷史文物資源的生命力。雖然,此次濟南市第一次歷史建筑普查名單中的老建筑絕大多數并不是文物,但隨著時間的推移,相信其中一定會有越來越多的歷史建筑升格為文物建筑,那時,這些歷史建筑的價值就會更高,更具有歷史價值。

“讓文物活起來”,已經成為目前我國從上到下的一個共識,都在考慮和實踐在堅持科學有效保護的前提下,積極推進文物合理利用,充分發揮文物價值。

國家文物局局長劉玉珠曾表示,怎么樣用好文物是一個比較大的命題。讓文物活起來,主要應在“活”上下功夫。眾多的文物資源要向社會開放,要讓廣大的公眾接觸到文物資源。讓文物“活”起來,這是一篇大的文章,需要我們從文物資源的各個方面,從考古開始,考古、文物的修復,一直到博物館,每個方面深挖的話都有文物活起來的內容。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|