說起皮影戲,大家應(yīng)該不算陌生,在我國擁有兩千多年的歷史。在株洲攸縣槚山鄉(xiāng),就流傳有千年的皮影戲,2006年,槚山皮影還被列為湖南省第一批非物質(zhì)文化遺產(chǎn),槚山鄉(xiāng)村也被評為“中國民間文化藝術(shù)之鄉(xiāng)”。今天,經(jīng)視大調(diào)查記者就走上了探尋古老皮影藝術(shù)之路,一起發(fā)現(xiàn)皮影戲的獨特魅力。

小山村里皮影戲 獨特魅力傳承千年

帳陳述千古事,燈下?lián)]舞鼓樂聲,奏出悲歡離合調(diào),演出歷代忠與奸。泛黃的影布,舞動的影人,昔日輝煌的皮影戲,現(xiàn)在已經(jīng)定格成許多人心底珍藏的回憶。但在株洲攸縣槚山鄉(xiāng),還保留著這一門傳承千年的藝術(shù)——皮影戲。

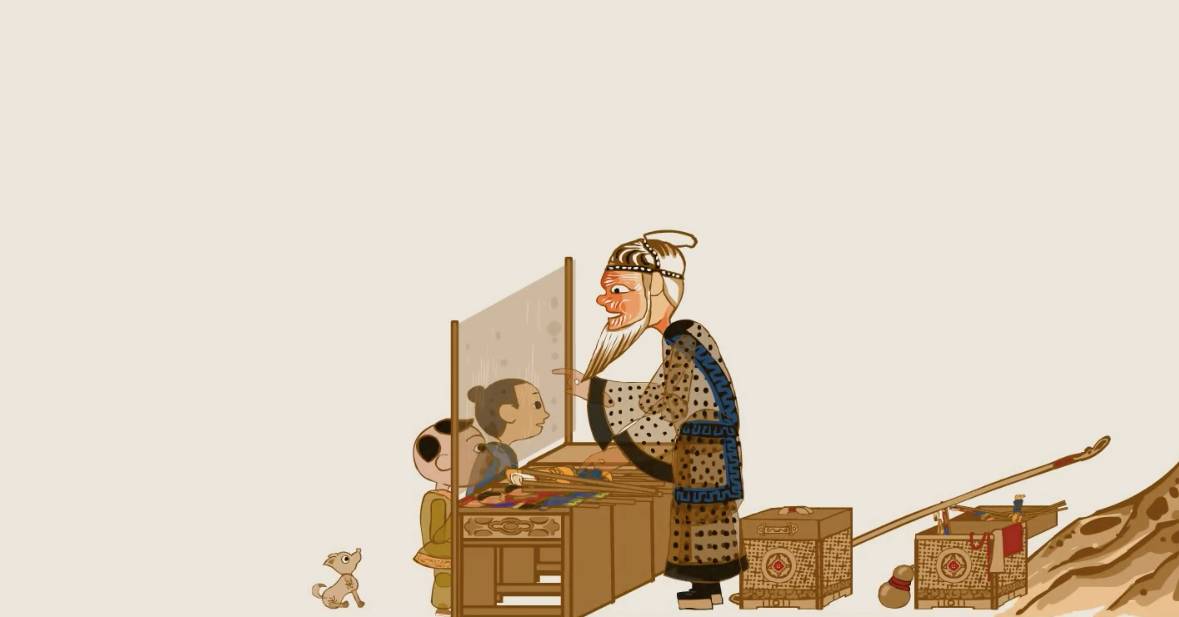

利用燈光的照射,人物剪影活靈活現(xiàn),表演時,藝人們在白色幕布后面,一邊操縱皮影人物,一邊用當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)的曲調(diào)演唱,講述一個個飽含歷史文化底蘊的故事。槚山皮影采用湘劇和花鼓戲的唱腔,以攸縣方言道白和串詞,夾雜許多俗話俚語,演出內(nèi)容多以神話、寓言、民間故事為題材,但也有反映現(xiàn)代生活的創(chuàng)作。

皮影戲分為文戲、武戲,劇本一般都是師傅口傳心授。至今,槚山皮影仍保存有上輩所傳的手抄劇本20多種,口頭劇本80多個。傳承人寧曾偉雄說,對皮影戲,只有愛護才能流傳永遠。株洲攸縣槚山的皮影傳承人寧曾偉雄從事皮影表演三十多年,他說他的感受是:“我愛它,我也必須愛護它。”

納入非遺名錄找到新時代發(fā)展之路

攸縣古稱陰山,是中南楚文化的發(fā)源地之一,“一口道盡千古事,雙手舞動百萬兵”,這句話描述的就是槚山皮影的獨特魅力。然而從上世紀(jì)90年代末開始,隨著電影電視、流行音樂等快速發(fā)展,老百姓的休閑方式越來越豐富,槚山皮影一度面臨“戲班銳減、后繼乏人、市場萎縮”的窘境。

這個小小的書屋,透著古香古色,成為了寧曾偉雄閑暇時候,獨處的小小空間。在這里,寧曾偉雄可以敲敲打打,雕刻描畫,一個個紙影,就在他靈巧的雙手下,慢慢呈現(xiàn)出活潑靈動的韻味。他告訴記者,做皮影小人首先要七層紙,用現(xiàn)在的漿糊一樣的廣膏糊把七層紙黏在一起,然后把兩塊夾在一起,一共14層,然后通過雕刻、鏤花等步驟。北方皮影大多用獸皮制作,但南方的皮影,則多為紙殼制作而成,所以又稱“紙影戲”。由于材質(zhì)的特殊性,制作出來的紙影,相比于北方皮影更為寫意,粗放,頭部比例較大,更加能夠表達紙影人物之間的喜怒哀樂。而且,紙影人物穿著、色彩等都更加艷麗。

紙影身上的每個部件,都需要花費近一個星期的時間來仔細(xì)制作,所以,一個完整的紙影人物需要花費近一個月的時間才能完成。寧曾偉雄是槚山皮影的第四代傳人,自1981年開始,他便跟著爺爺學(xué)習(xí)皮影戲,掌握了皮影的制作,操作,演奏,演唱等全套技術(shù)。然而隨著時代的發(fā)展,看皮影戲的越來越少,皮影戲班紛紛改行,皮影戲的表演、紙影人物的制作等等手藝,都面臨失傳。不過,槚山皮影作為一種承載著中華古老文明的藝術(shù)形式,不能任由它淹沒在市場的風(fēng)浪中。2006年,湖南省發(fā)布非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護名錄,槚山皮影納入其中,這才找到了新時代的發(fā)展道路。

皮影與旅游相結(jié)合 找到新時代發(fā)展路徑

槚山皮影列入到湖南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄之后,從原料的匱乏到傳承的乏力,這些問題都開始引起重視,現(xiàn)在,當(dāng)?shù)卣e極地與科研部門聯(lián)系,要將皮影制作原料重現(xiàn)人間,有了政府的引導(dǎo)和重視,越來越多的年輕人也開始加入到皮影藝術(shù)的傳承發(fā)展中來。坐在寧曾偉雄旁邊的這個年輕人名為劉喜華,現(xiàn)在已經(jīng)跟著寧老師學(xué)習(xí)皮影演藝已經(jīng)三年有余了。

憑著對傳統(tǒng)藝術(shù)的喜愛,加上國家的大力扶持,劉喜華漸漸地看到了槚山皮影的發(fā)展前景,之后便拜寧曾偉雄為師,潛心學(xué)習(xí)槚山皮影的制作與表演。如今,師徒兩現(xiàn)在一閑下來就在劇組里面,擺弄著各種影人,寧老師總會口傳身教,將自己的技藝毫無保留地傳授給徒弟。看到徒弟漸漸可以出師,寧曾偉雄倍感欣慰,更讓他感到開心的是自己的兩個孫子,小小年紀(jì)就對皮影產(chǎn)生了濃厚的興趣。

為此,他也在積極推進“非遺進校園”的活動,讓更多的孩子能夠了解非遺,愛上非遺。株洲攸縣文化館館長陳前說,將進行下一步的市場化的推廣,當(dāng)前也會打算把槚山皮影跟旅游相結(jié)合,進一步把這個項目傳承下去。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|