濟(jì)南市考古研究所工作人員奔赴分別位于寧陽(yáng)、東平的3處考古發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng),探尋最新的考古發(fā)掘成果。其中寧陽(yáng)縣柳溝新村西南遺址發(fā)掘成果最為豐碩,出土包括支釘、窯壁、支柱、墊圈在內(nèi)的窯具約1萬(wàn)件,可復(fù)原瓷器100多件,可作為標(biāo)本的瓷器1000多件。作為山東地區(qū)近30年來(lái)唯一一次科學(xué)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的隋代瓷窯遺址,柳溝新村西南遺址完整呈現(xiàn)了隋代瓷窯的燒制技術(shù)和生產(chǎn)方法。

上萬(wàn)件窯具、瓷器再現(xiàn)隋代瓷窯燒造工藝

在寧陽(yáng)縣柳溝西南遺址看到,300平方米的發(fā)掘區(qū)域被分成6個(gè)探方進(jìn)行發(fā)掘。負(fù)責(zé)該遺址發(fā)掘的執(zhí)行領(lǐng)隊(duì)邢琪表示,此次考古發(fā)掘是為配合董梁高速寧陽(yáng)至梁山段的施工進(jìn)行的,從6月28日到8月5日,遺址的田野發(fā)掘工作已經(jīng)結(jié)束,下一步將進(jìn)行考古資料的整理和研究。

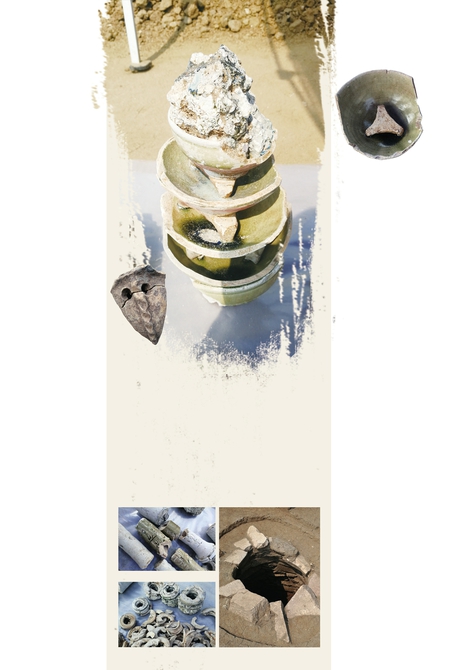

邢琪說(shuō),這次發(fā)掘雖然很遺憾沒(méi)有發(fā)現(xiàn)瓷窯遺址,但發(fā)現(xiàn)了隋代的水井、瓷土、灰溝等遺跡,尤為難得的是,發(fā)現(xiàn)了總量達(dá)12000多件窯具和瓷器殘件,“其中出土窯具約1萬(wàn)件,包括窯壁、支柱、墊圈和支釘。可復(fù)原瓷器100多件,可作為標(biāo)本的瓷器1000多件。而且瓷器器形非常豐富,主要有碗、杯、盤(pán)、罐、壺等。大部分都是日用品,也有少量精品。”

邢琪表示,雖然這些瓷器都是被當(dāng)作殘次品扔在灰溝里,但它們依然具有十分重要的價(jià)值,這些瓷器殘片和大量的窯具涵蓋著極為豐富的歷史信息,據(jù)此我們可以真實(shí)復(fù)原隋代瓷窯的生產(chǎn)過(guò)程和燒造工藝,“通過(guò)出土文物我們可以清晰地看到,此處的瓷窯作坊,使用的是疊式裸燒工藝,先是在窯內(nèi)立起支柱,為了讓支柱穩(wěn)定,支柱底部呈喇叭形,支柱上有墊圈,墊圈上放瓷胚,瓷胚是一個(gè)個(gè)摞起來(lái)的,為了避免它們?cè)跓频倪^(guò)程中粘到一起,所以會(huì)在每一個(gè)之間放一個(gè)支釘。”

有些支釘依然固定在瓷碗內(nèi)底。由于燒窯時(shí)用了支釘,所以燒成之后,瓷器內(nèi)底往往會(huì)有支釘留下的痕跡,而且由于是裸燒,瓷胚容易受熱不均,可能會(huì)產(chǎn)生不同的窯變。根據(jù)出土文物推測(cè),邢琪認(rèn)為當(dāng)時(shí)瓷窯的“燒壞率”應(yīng)該在百分之十左右。而其中的窯壁則由瓷土做成的磚壘成,磚面略有弧度,可以推測(cè)當(dāng)時(shí)的瓷窯應(yīng)該是圓形的。

另外,出土的窯柱上還刻有文字,邢琪認(rèn)為這對(duì)研究當(dāng)時(shí)瓷器的生產(chǎn)組織方式也有很大價(jià)值,“窯柱上的字很可能是負(fù)責(zé)工匠的名字或者做的記號(hào),如果燒壞了工匠可能就得負(fù)責(zé)”。

值得一提的是,此次發(fā)掘還發(fā)現(xiàn)了兩個(gè)匣缽殘件。匣缽是燒窯時(shí)用來(lái)盛放瓷胚的窯具,與疊式裸燒相比,使用匣缽能讓瓷器與火焰隔離,受熱更加均勻,“相當(dāng)于烤”,一般都是用來(lái)燒造精品瓷器的。

邢琪表示,此次發(fā)掘的支釘就達(dá)5000多枚,說(shuō)明此處是一個(gè)規(guī)模很大的瓷器作坊,“這是山東地區(qū)30年來(lái)唯一一次科學(xué)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的隋代瓷窯遺址,對(duì)研究當(dāng)時(shí)山東乃至全國(guó)的瓷器生產(chǎn)都有重要意義,出土的眾多窯具、瓷器也將為周邊其他隋代墓葬、遺址的發(fā)掘提供器物標(biāo)尺。”

龍山黑陶呈現(xiàn)4000多年前高超工藝

同樣于6月底開(kāi)始發(fā)掘的寧陽(yáng)縣于莊東南遺址,發(fā)掘面積也是300平方米,目前已發(fā)掘過(guò)半。遺址發(fā)掘執(zhí)行領(lǐng)隊(duì)房振表示,此次發(fā)掘的文化層主要為唐宋和戰(zhàn)國(guó)西漢時(shí)期,遺跡共發(fā)現(xiàn)灰坑70余個(gè)、灰溝近10條。從出土器物來(lái)看,該遺址的時(shí)代從龍山文化時(shí)期延續(xù)至唐宋時(shí)期,時(shí)代跨度較大,出土器物也比較豐富。

出土的龍山文化器物主要有泥質(zhì)黑陶高柄杯、鳥(niǎo)首形夾砂紅褐陶鼎、罐、白陶鬹等,多為殘片。黑陶高柄杯只有殘破的杯口,柄已脫落,黑陶表面極為光潔,且壁很薄,是典型的龍山文化黑陶,體現(xiàn)了4000多年前先進(jìn)的制陶工藝。出土的戰(zhàn)國(guó)西漢器物主要為板瓦、筒瓦、盆、罐等。房振表示,此前寧陽(yáng)地區(qū)發(fā)現(xiàn)的古代文化遺址較多,但是經(jīng)過(guò)正式發(fā)掘的很少,此次發(fā)掘?yàn)檠芯吭摰貐^(qū)的古代文化和社會(huì)發(fā)展提供了重要資料。

與寧陽(yáng)縣兩個(gè)遺址同期進(jìn)行考古發(fā)掘的還有東平縣裴寨遺址,考古人根據(jù)出土文物初步推斷該遺址為唐——金元時(shí)期,該遺址相對(duì)而言比較簡(jiǎn)單,由于破壞得比較嚴(yán)重,遺跡也不是很豐富,主要有灰坑、灰溝、灶、墓葬等,出土數(shù)十袋陶瓷片,器型主要是碗、盤(pán)、罐等日常生活用器。

據(jù)悉,此次3個(gè)遺址的考古發(fā)掘,是濟(jì)南市考古研究所首次走出濟(jì)南進(jìn)行考古發(fā)掘,時(shí)逢高溫酷暑天氣,為配合道路工程的順利實(shí)施,考古所人員在保障工作人員和文物安全的前提下,高溫中堅(jiān)守工地,加班加點(diǎn)對(duì)遺址進(jìn)行清理。有的遺址即便出土器物較少,考古所工作人員仍然進(jìn)行了科學(xué)、細(xì)致的清理,“因?yàn)榭脊挪⒎峭趯殻侨嫣崛」糯祟惿鐣?huì)的信息”。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|