李廣(?-前119年),華夏族,隴西成紀(jì)(今甘肅天水秦安縣)人,中國西漢時期的名將,先祖為秦朝名將李信。漢文帝十四年(前166年)從軍擊匈奴因功為中郎。景帝時,先后任北部邊域七郡太守。武帝即位,召為未央宮衛(wèi)尉。元光六年(前129年),任驍騎將軍,領(lǐng)萬余騎出雁門(今山西右玉南)擊匈奴,因眾寡懸殊負(fù)傷被俘。匈奴兵將其置臥于兩馬間,李廣佯死,于途中趁隙躍起,奔馬返回。后任右北平郡(治平剛縣,今內(nèi)蒙古寧城西南)太守。匈奴畏服,稱之為飛將軍,數(shù)年不敢來犯。元狩四年(前119年),漠北之戰(zhàn)中,李廣任前將軍,因迷失道路,未能參戰(zhàn),憤愧自殺。司馬遷評價他是桃李不言,下自成蹊。

唐德宗時將李廣等歷史上六十四位武功卓著的名將供奉于武成王廟內(nèi),被稱為武成王廟六十四將。宋徽宗時追尊李廣為懷柔伯,位列宋武廟七十二將之一。

但這樣一位赤膽忠心、能征慣戰(zhàn)的名將,最后不僅沒能封侯,還落得個自殺的凄慘下場,讓人唏噓不已,后世也往往將責(zé)任推給衛(wèi)青和漢武帝,王勃在《滕王閣序》中也留下了“馮唐易老,李廣難封”的慨嘆。但實(shí)際上李廣自己也是要為此負(fù)責(zé)任的,并不完全是他人之過。

李廣

我們先從李廣自身在戰(zhàn)場上的表現(xiàn)說起。記載中李廣第一次征戰(zhàn)是在漢文帝十四年(公元前166年),這場戰(zhàn)役中“廣以良家子從軍,用善騎射,殺首虜多,為漢中郎。廣從弟李蔡亦為郎,皆為武騎常侍,秩八百石”也就是說這是李廣第一次從軍征戰(zhàn),就因為擅長騎射殺敵眾多而擔(dān)任中郎,這是當(dāng)時皇帝的近侍官。

此后他又跟隨周亞夫參與平定吳楚七國之亂,并且作戰(zhàn)勇敢有奪旗之功。李廣擅長騎射的本領(lǐng)也堪稱舉世無雙,最有名的一次戰(zhàn)例當(dāng)屬漢景帝時匈奴入侵上郡,李廣率領(lǐng)百余騎撞見了匈奴數(shù)千騎兵,親自射殺兩名、俘虜一名敵方的“射雕者”,后又“與十余騎奔射殺胡白馬將”,得以安然撤退。

元光六年(公元前137年)李廣出雁門與匈奴作戰(zhàn)結(jié)果兵敗被擒,他瞅準(zhǔn)機(jī)會搶奪了匈奴人的戰(zhàn)馬向南奔逃,途中又射殺了許多追擊的匈奴人;元狩二年(公元前121年)他被匈奴左賢王圍困時,使用強(qiáng)弓大黃射殺多名匈奴裨將。從這些例子中可以看出李廣十分驍勇善戰(zhàn),尤其擅長騎射,而這正是中原軍隊的短板。

然而李廣是一個軍事指揮官,對他來說最重要的不是個人武藝的表現(xiàn),而是沉著冷靜的心態(tài)、優(yōu)秀的指揮能力和豐富的戰(zhàn)場經(jīng)驗,可惜在這些方面李廣的表現(xiàn)真的是乏善可言。例如剛才提到的三場戰(zhàn)例,在景帝時期那場戰(zhàn)役中,李廣為了追擊這幾個匈奴“射雕者”,僅率小部分軍士在外獨(dú)行一晝夜,“平旦,李廣乃歸其大軍,大軍不知廣所之,故弗從。”將領(lǐng)在外一天一夜與大部隊喪失聯(lián)系,不僅自己身陷險境,也讓軍隊群龍無首,無法組織有效的行動,一旦遇到敵人,后果不堪設(shè)想。

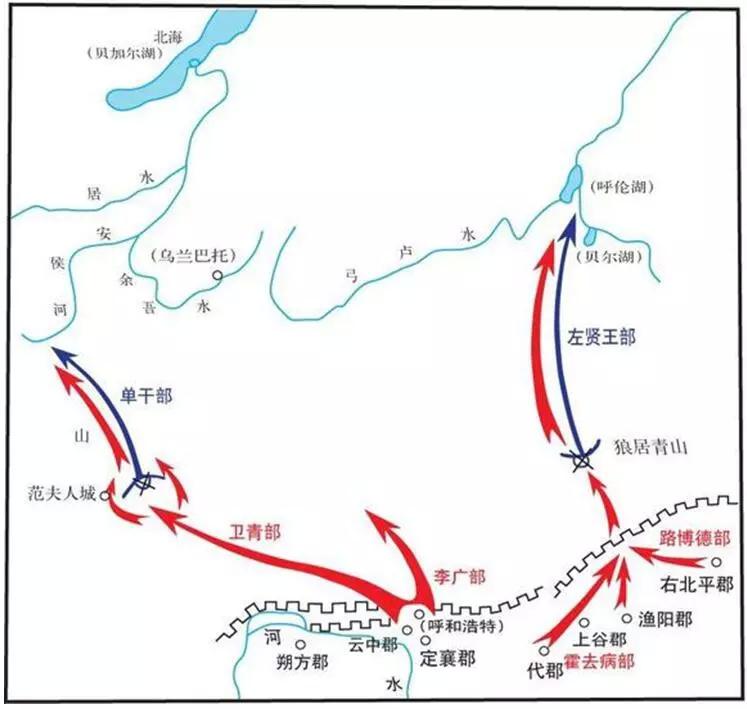

元光六年那場戰(zhàn)役李廣之所以被俘,是因為他率領(lǐng)的一萬騎兵全軍覆沒,逃回后論罪當(dāng)斬,后來贖為庶人,而在元狩二年遭受圍困的那場戰(zhàn)役中,李廣所率領(lǐng)的軍隊也幾乎全軍覆沒。此外李廣還在兩次對匈奴的出征中打了醬油,一次元朔五年(公元前124年)李廣隨衛(wèi)青出定襄,但是沒有任何功績,而衛(wèi)青則獲得了斬首一萬五千的戰(zhàn)績;另一次是元狩四年(公元前119年),漢武帝發(fā)動了對匈奴的第七次出征,霍去病就是在這場戰(zhàn)爭中取得了封狼居胥的功業(yè),而李廣由于失道沒能配合衛(wèi)青完成擒殺匈奴單于的任務(wù),后因不愿面對刀筆吏而自殺。

第七次遠(yuǎn)征(漠北大戰(zhàn))

總的來看,李廣個人的表現(xiàn)十分英勇,可是指揮作戰(zhàn)的結(jié)果卻十分難看,要么是全軍覆沒,要么是沒有功績,不能獲得封賞也在情理之中。不過有人會說了,李廣這是因為運(yùn)氣差,他本人不應(yīng)該負(fù)責(zé)任。但實(shí)際上,這個鍋還真得李廣背,因為他沒有選擇正確的對匈作戰(zhàn)打開方式。

西漢初年白登之圍后,西漢王朝由于找不到對付匈奴騎兵的作戰(zhàn)方式只能采取和親政策,而武帝時發(fā)動的多次對匈奴大規(guī)模作戰(zhàn),大多都取得了巨大勝利和豐碩戰(zhàn)果,其原因正在于西漢騎兵戰(zhàn)術(shù)的革新。這種革新最早可以追溯到漢文帝時期,晁錯曾經(jīng)對漢文帝建言:“險道傾仄,且馳且射,中國之騎弗與也;風(fēng)雨罷勞,饑渴不困,中國之人弗與也;此匈奴之長技也。若夫平原易地,輕車突騎,則匈奴之眾易撓亂也。”即用騎兵和戰(zhàn)車與匈奴人肉搏,發(fā)揮漢軍優(yōu)勢,當(dāng)時漢文帝也采納了這一提議。

漢太宗,劉恒(前203年—前157年),即漢文帝_圖

其實(shí)戰(zhàn)國時期趙國名將李牧就已經(jīng)采用這種方法對付匈奴人,效果很好,但畢竟是被動的防御,很難根除匈奴的威脅。而武帝時期已經(jīng)有了大規(guī)模的騎兵部隊和充足的馬匹儲備,因此衛(wèi)青和霍去病做的就是主動出擊,將這種戰(zhàn)術(shù)發(fā)揮到極致。

例如元狩二年(公元前121年)霍去病指揮漢軍騎兵萬余人出隴西發(fā)動進(jìn)攻,史載“合短兵,殺折蘭王,斬盧胡王,誅全甲”,明顯是采取近戰(zhàn)肉搏的戰(zhàn)術(shù);此外元狩四年(公元前119年)衛(wèi)青、霍去病各帶五萬騎兵搜尋匈奴主力,匈奴單于發(fā)現(xiàn)后指揮軍隊率先攻擊,亮軍交戰(zhàn)后突然刮起大風(fēng),飛沙走石中雙方都難以看清敵人,衛(wèi)青趁此機(jī)會又派遣騎兵包抄了匈奴軍隊兩翼,兩軍展開了近距離廝殺,最后漢軍斬首一萬余級,而另外一支霍去病部斬首更是多達(dá)七萬余級。

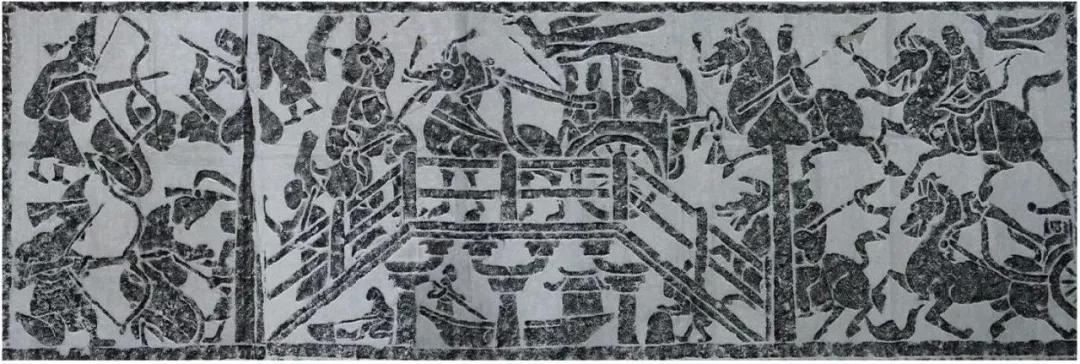

可見在近戰(zhàn)肉搏中漢軍優(yōu)勢十分明顯。東漢時期那位喊出“明犯強(qiáng)漢者,雖遠(yuǎn)必誅”的陳湯對于兩軍肉搏戰(zhàn)的水平也有過闡述:“夫胡兵五而當(dāng)漢兵一,何者?兵刃樸鈍,弓弩不利。今聞頗得漢巧,然猶三而當(dāng)一。”也就是說,憑借裝備上的優(yōu)勢,漢朝軍隊可以依靠肉搏戰(zhàn)碾壓匈奴騎兵。

孝堂山畫像石,左側(cè)的匈奴戰(zhàn)士被右側(cè)的漢軍碾壓

然而李廣卻沒有采取這種戰(zhàn)術(shù),我們看李廣指揮的幾次戰(zhàn)役,都是在發(fā)揮自己的騎射本領(lǐng),或者率領(lǐng)軍隊與匈奴軍隊互射,以己之短攻彼之長,損兵折將也是很自然的了。而且李廣治軍方面也有很大不足,司馬遷也說他的部隊行軍時“無部伍行陳,就善水草屯,舍止,人人自便,不習(xí)刁斗,莫府省約文書籍事”,李廣治軍主要依靠個人魅力,軍隊缺乏應(yīng)有的紀(jì)律又不擅長近戰(zhàn),真正打起仗來確實(shí)是會吃大虧的,所以李廣離一個合格的將領(lǐng)還是差的遠(yuǎn)啊。

軍事之外,李廣也犯了許多大忌。司馬遷說李廣“悛悛如鄙人”,這話確實(shí)中肯,因為李廣在戰(zhàn)場之外也是一錯再錯。比如他在平定吳楚七國之亂中立下戰(zhàn)功,當(dāng)時梁孝王特意授予他將軍印,李廣竟然接受了,但這實(shí)際上犯了大忌。因為漢朝為了防止地方藩國威脅中央,明令不許中央朝臣與諸侯交往,而李廣竟然接受了梁孝王的將印,就算他不想反也是跳進(jìn)黃河洗不清了,好在景帝開明,只是取消了對李廣的封賞,但這樣缺乏政治敏感性,想必李廣在朝廷里混的也不怎么樣。

政治不敏感也罷了,李廣還輕視法度。元光六年兵敗后,李廣被廢為庶人,因此在家與朋友射獵游玩,晚上才返回,被霸凌尉阻止,李廣隨從說這是原來的李將軍啊,估計這個霸陵尉也是一根筋,說了句“今將軍尚不得夜行,何乃故也!”強(qiáng)行把李廣攔了一夜,結(jié)果李廣就記了仇,后來復(fù)出以后讓霸陵尉跟隨自己出戰(zhàn),“至軍而斬之”,人家前腳剛到就把人砍了,私自殺害國家公職人員,確實(shí)夠不講理了,但這還不是最狠的。

李廣曾經(jīng)與以擅長相面著稱的王朔私下交談,感慨自己不得志,王朔問他有沒有后悔不安的事情,李廣說自己曾經(jīng)誘降羌人八百余人,但是使了詐一日之內(nèi)就將這些人全部殺死。王朔說,沒有比殺降更能帶來災(zāi)禍的了,將軍不能封侯都是因為這件事。看來李廣自己也為殺了這800多投降的羌人而不安,但是畢竟事情已經(jīng)做了,無法挽回;司馬遷記載這件事,似乎也是認(rèn)同王朔的見解的,當(dāng)時漢朝其實(shí)大量需要邊疆少數(shù)民族補(bǔ)充兵員與匈奴對抗,李廣這么辦事不僅有損自己聲譽(yù),也不利于漢朝的建軍大業(yè),當(dāng)然要被記上一筆了。

有些人可能認(rèn)為是漢武帝跟衛(wèi)青故意跟李廣過不去,但實(shí)際上并非如此。李廣自殺后衛(wèi)青也很自責(zé),李廣之子李敢因為這件事曾經(jīng)打了衛(wèi)青,衛(wèi)青也不聲張,以他當(dāng)時的權(quán)勢將這件事往上一報李敢的命就沒了,而且名正言順,也不需要唆使霍去病去暗殺,霍去病射死李敢其實(shí)就是自己擅作主張的跋扈表現(xiàn),與衛(wèi)青沒有關(guān)系。漢武帝對李廣也一向不錯,前線失利后還不顧李廣之罪重新啟用他,李廣自殺時已經(jīng)六十多歲了,此前的戰(zhàn)場表現(xiàn)也實(shí)在拿不出手,武帝不讓他當(dāng)先鋒也在情理之中。

司馬遷

司馬遷在《史記》中如此正面刻畫李廣,當(dāng)然與二人命運(yùn)相似,感同身受有關(guān),但其實(shí)還有一個不能忽略的因素,現(xiàn)在學(xué)界比較認(rèn)可的一種觀點(diǎn)認(rèn)為司馬遷于元狩五年(公元前118年)在朝廷中擔(dān)任郎中,而這一年擔(dān)任郎中令的正是李廣之子李敢,因此司馬遷不僅與李廣感同身受,還是李廣之子的下級,這兩層關(guān)系加起來,司馬遷難免對李廣有所偏頗。

后世也有許多人從司馬遷的觀點(diǎn)出發(fā)同情李廣,但也有一些比較尖刻的聲音。比如明末黃淳耀就曾經(jīng)說:“李廣非大將才也,行無部伍,人人自便,此以逐利乘便可也,遇大敵則覆矣。太史公敘廣得意處,在為上郡以百騎御匈奴數(shù)千騎,射殺其將,解鞍縱臥,此固裨將之器也。若夫堂堂固陣,正正之旗,進(jìn)如風(fēng)雨,退如山岳,廣豈足以乎此哉?淮南王謀反,只憚衛(wèi)青與汲黯,而不聞及廣。太史公以孤憤之故,敘廣不啻出口,而傳衛(wèi)青若不值一錢,然隨文讀之,廣與青之優(yōu)劣終不掩。”

總體上來看,不管犯下多少錯誤,李廣確實(shí)是一位英雄人物,對大漢忠心耿耿,作戰(zhàn)勇猛,也因此獲得了時人的認(rèn)可。可惜他的失誤實(shí)在是太多,以至于人人都為他感到惋惜,因此也很難將他視作一個合格的將領(lǐng),這可能正是他難以封侯的原因。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|