上古三皇五帝,如羲皇伏羲、媧皇女媧、黃帝軒轅、炎帝神農等都不是真正帝王,僅為部落首領或部落聯盟首領,其“皇”或“帝”號,為后人所追加。夏朝君主稱“后”,商朝君主稱“帝”,周天子稱“王”。戰國諸侯大多僭越稱王,尊周天子為“天王”。秦王嬴政統一中國,認為自己“德兼三皇、功蓋五帝”,創“皇帝”一詞作為華夏最高統治者的正式稱號。所以,秦始皇嬴政是中國首位皇帝,自稱“始皇帝”。從此“皇帝”取代了“帝”與“王”,成為中國兩千年多來封建社會最高統治者的稱呼。

每一位皇帝對待權力的定義和使用是不一樣的,有些皇帝運用權力只是為了貪圖享樂,這是典型的昏君;有的皇帝“抓大放小”,部分權力下方,自己掌控結果,這樣的皇帝屬于半昏君,因為底下的人難免假公濟私而弄虛作假忽悠皇帝;還有的皇帝嗜權如命,集大小權力于一身,這樣的皇帝大多還是有所作為的,至少有一顆“有所為”積極向上的心,只可惜真正有作為的皇帝并不多見。

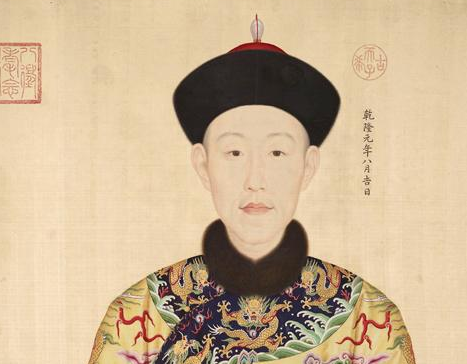

愛新覺羅·弘歷

那么誰是大清王朝最嗜權如命的皇帝呢?很多朋友會首先想到雍正皇帝,其實不然,他的兒子乾隆皇帝才是那位最嗜權的皇帝。

雍正十三年,雍正皇帝突然駕崩,乾隆皇帝25歲繼承大統,這位精干的年輕人可謂是躊躇滿志,上位伊始便暗下決心,定為千古之明君。

依照雍正皇帝的遺詔,特地安排了四位肱骨老臣來輔佐新君,他們是和碩莊親王允祿、和碩禮親王允禮、大學士鄂爾泰和大學士張廷玉,此四人絕對是雍正皇帝最為信任,在雍正一朝參與軍機要政的心腹大臣,雍正皇帝真的是用心良苦。

面對先皇的人事安排,四位老臣有些為難,新皇帝并非未成年的孩童,并且新君看似溫文爾雅,其實城府極深,四位老臣怎敢專權?于是,四人決定聯名上書歸權于皇帝,此做法就是試探一下新君對權力的態度,好擺正自己的位置。結果,對于輔政老臣們謙遜歸權的請求,端坐于大殿之上的皇帝只是平靜的說了兩個字——準奏!年輕人輕松的收回了應該屬于自己的權力。當然,決策權定要收回,但是前朝老臣還是要留用,乾隆皇帝很明白他們是父皇留給自己的遺產,是自己可以執政的好幫手和學習處理政務的好榜樣,他對待四位老臣可謂是禮遇有加,十分倚重。可以說,乾隆皇帝繼位伊始真的是君臣和諧,一派欣欣向榮之景象。

孝賢純皇后

然而這欣欣向榮并沒有持續多久,乾隆十三年,乾隆皇帝的結發之妻孝賢皇后薨逝,再加之因為皇帝的寬仁執政風格,很多大臣開始蠢蠢欲動,雍正朝遺留下來的清正廉潔之風儼然消失的蕩然無存,腐壞之風大有席卷朝野上下之勢。乾隆皇帝頓時一改寬仁為吝厲,一下子從圣祖變為世宗,由宋太祖變為了明太祖一般,嚴肅并嚴厲整飭官員不正之風。

不僅如此,他在整飭不正之風的同時,刻意打擊甚至是戲弄老臣,年邁的張廷玉被他捉弄得不知所措,甚至是無地自容,至于已故的鄂爾泰他也不放過,到底還是發現了鄂爾泰的不是,將他的牌位從賢良祠搬了出去。乾隆皇帝如此行為明面是為了打擊朋黨,其實無非是要證明自己才是最為優秀的君主,擁有前無古人般的聰明智慧、最為敏銳乃至毒辣的識人眼光,此時的乾隆皇帝已經開始自欺欺人,剛愎自用了。

張廷玉

乾隆皇帝利用這一次整飭朝野的機會,進一步加強皇權,進一步完善軍機處僅為皇帝一人服務的行政制度,同時進一步限制宗室權力,他明文規定,宗室皇親不得入軍機處,宗室皇親不可以參政,斷絕染指國家權力中樞的一切機會。要知道他的規定并不是僅僅限制其他宗室皇親,對待自己的子孫們更是有過之而無不及。

乾隆皇帝的長孫綿德(乾隆皇帝長子永璜之長子),就因為和個別大臣對些許國事發表了些意見,就被乾隆皇帝無情地罷爵,這還是因為看在乾隆皇帝對去世的皇長子有所虧欠的份上,才沒將綿德圈禁宗人府。對于那些沒有任何錯誤的兒子們“盯”的也很緊,他的兩個兒子,第四子永珹和第六子永瑢分別過繼給履親王允裪(康熙皇帝第十二子)和慎郡王允禧(康熙皇帝第二十一子)為孫,按理說被過繼出去的皇子就等于沒有皇位繼承權,但是乾隆皇帝并不放心,出于“未雨綢繆、防微杜漸”的考慮,他竟然不讓兩位皇子著一切王爵服飾,更別說染指國家權力中樞,那是連“想”都有罪的事情。乾隆皇帝對自己權力的保護程度已經近乎于“變態”程度,恐怕即便沒讓你瞠目咂舌,也能讓你意想不到。

由于乾隆皇帝對于皇權的過分保護,他的兒子們各個遠離政治不敢越雷池半步,如此一來的嚴重后果就是他的兒子們處理政務的能力不足,由于嚴重缺乏這方面的訓練,乾隆皇帝的兒子們普遍不具備政治敏感性和靈活性,包括后來的嘉慶皇帝,處理政務簡直沒有一點靈活性,完全是照搬祖先實錄處理當下事務,這不就是典型的刻舟求劍嗎?所以嘉慶皇帝一生除了勤勉之外,唯一亮點就是除掉和珅,這一切都是因果關系,令人唏噓。

無論乾隆皇帝對自己權力如何不舍,接班人還是要選定的,在權衡各位皇子的各項指標之后,乾隆皇帝最終看中了穩重而熱愛學習的皇十五子永琰,乾隆三十八年,將永琰的名字寫進儲君密匣之內,永琰被秘密立為皇儲。在永琰被立為皇儲的很長一段時間,其實乾隆皇帝都沒有真正意義上認定永琰就一定是接班人,直到乾隆五十四年,永琰被晉封為嘉親王之時,可能老皇帝才真正肯定了這個兒子。

公元1796年正月初一,乾隆六十年剛剛過去的第一天,乾隆皇帝信守承諾地將皇位禪讓給太子,自己則迅位為太上皇。這是大清王朝歷史上唯一一次,老皇帝尚且在世之時的權力交接,也是清朝歷史上皇位交接最無懸念、沒有任何“花邊新聞”的權力交接,用了六十年的年號“乾隆”成為歷史,“嘉慶”年號正式登上歷史舞臺。

雖說皇位交接了,年號也變了,但是權力還是牢牢地掌握在太上皇的手里,他甚至不愿意離開乾清宮,更沒有離開養心殿,因此嘉慶皇帝只能居住在毓慶宮。所有國家政務依然是老皇帝說了算,顯然新皇帝僅是名義上的皇帝并沒有什么實權。這應該是乾隆皇帝對自己權力的最后一次捍衛,名可以給,但是權不能放。直到公元1799年,嘉慶四年正月,89歲高齡的乾隆皇帝駕崩,此時此刻權力才真正從他的手中“放”了出來。而被“壓抑”許久的嘉慶皇帝,迅速利用這放出的權力辦了一件大事兒——清剿大貪官和珅,于是民間盛傳“和珅倒,嘉慶飽”,大清王朝正式進入嘉慶時代。

乾隆皇帝是中國歷史上壽命最高,實際掌握權力最長的皇帝,在他執掌皇權這60多個年頭里,一天也沒有和任何人分享過他的權力,這不容他人染指的權力成就了乾隆皇帝的千秋偉業,更讓他毀譽半生。“權力”這個東西究竟是好是壞?也許真的是“當局者迷旁觀者清”。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|