柳子戲又名“弦子戲”,亦稱“北調(diào)子”,是中國戲曲四大古老劇種之一,由元明以來流行于中原地區(qū)的俗曲小令衍化而成,幾百年來口傳至今。柳子戲記錄在案的傳統(tǒng)劇目200余出,音樂唱腔曲牌600余支,這一新劇種既有北曲豪放粗獷的風(fēng)格,又有南戲委婉細(xì)膩的特征。

柳子戲是以元、明、清以來流傳于中原一帶的傳統(tǒng)民間俗曲小令為基礎(chǔ),并吸收高腔、青陽、亂彈、昆腔、羅羅、皮簧等聲腔的部分劇目及唱腔,逐漸發(fā)展演變而成。因曲牌中有一種柳子調(diào),故得名柳子戲。該戲與大弦子戲、羅子戲、卷戲等同出一源且相互影響;都以三弦作為主要樂器,輔之笙、笛,均屬弦索聲腔系統(tǒng),其中濟(jì)寧汶上一帶柳子戲又吸收“汶上梆子”配樂和唱法,使柳子戲唱腔更加豐富。

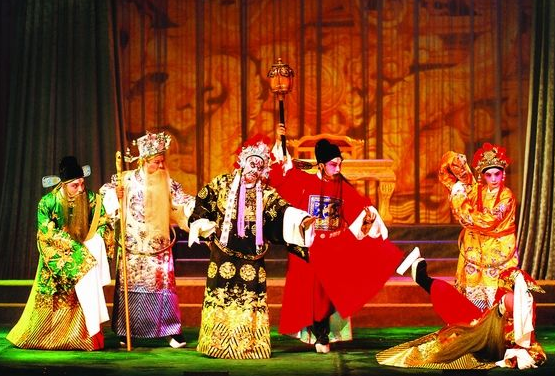

柳子戲唱腔以俗曲和柳子調(diào)為主,表演程式粗獷豪放,風(fēng)格獨(dú)特;人物動(dòng)作設(shè)計(jì),惟妙惟肖,生活氣息濃厚。如武將出場(chǎng),必先在臺(tái)上表演踢腿、打飛腳、亮相;發(fā)怒時(shí)雙腳跳起,表示急躁情緒;對(duì)打時(shí)多用真刀和真槍。

柳子戲的伴奏樂器主要有竹笛、笙、三弦,伴奏時(shí)以單旋律的隨腔齊奏為主。在伴腔時(shí),笛子吹奏的旋律基本與唱腔相同,而笙和三弦則可加花變奏;演奏過門時(shí),笛子可即興發(fā)揮,與笙和三弦構(gòu)成支聲復(fù)調(diào),藝人稱其為“嚴(yán)絲合縫”、“風(fēng)雨不透”。

柳子戲的樂隊(duì)由絲竹樂器和打擊樂器兩部分組成。絲竹樂器俗稱文場(chǎng),以笛子、笙、小三弦為主,兼用嗩吶;打擊樂器稱武場(chǎng),包括板鼓、大鑼、小鑼、手镲、小镲、堂鼓、四大扇等樂器。打擊樂合奏時(shí),發(fā)出“荒、撲、歹”的聲音,音調(diào)鮮明,與其他劇種多有不同。

柳子戲現(xiàn)存的傳統(tǒng)劇目有兩百多出,其代表劇目包括《孫安動(dòng)本》、《張飛闖轅門》、《白兔記》、《金鎖記》、《玩會(huì)跳船》、《抱妝盒》、《燕青打擂》、《打登州》、《鞭打蘆花》、《鋸大缸》等。

柳子戲600余支曲牌中,絕大部分曲牌結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,曲調(diào)行腔委婉,曲牌過門完整齊備,調(diào)式豐富多變,風(fēng)格各異,有異于其他劇種的摹擬唱腔的音樂旋律、結(jié)構(gòu),這自成體系、自呈面貌的音樂結(jié)構(gòu)形式,對(duì)研究明清時(shí)期的戲曲音樂現(xiàn)象具有重要的作用及參考借鑒價(jià)值,對(duì)研究中國北方戲曲、元代散曲具有不可替代的重要價(jià)值。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|