中國(guó)歷史上各個(gè)朝代的人口數(shù)量究竟是多少?下面根據(jù)有限的原始資料和目前的研究水平,對(duì)中國(guó)人口歷史的發(fā)展作一簡(jiǎn)單概述。

一、中國(guó)各個(gè)歷史時(shí)期的人口數(shù)量

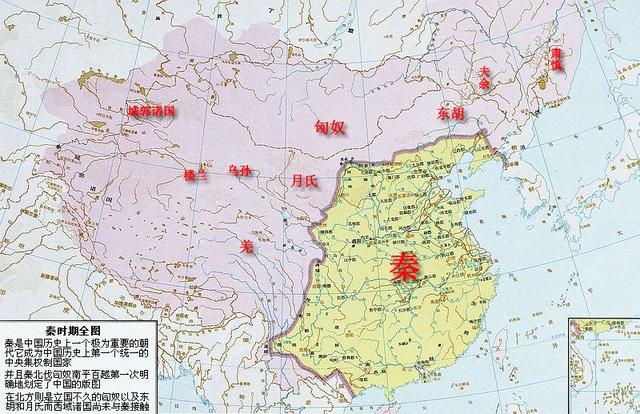

公元前221年秦始皇統(tǒng)一時(shí),秦朝的人口估計(jì)有3000萬或更多,但到西漢初大約只剩下1500萬至1800萬,至西漢末的公元2年增加到6000萬。王莽時(shí)到東漢初,總?cè)丝谙陆档?500萬。到東漢后期的永壽三年(157年)稍后,才重新突破6000萬。

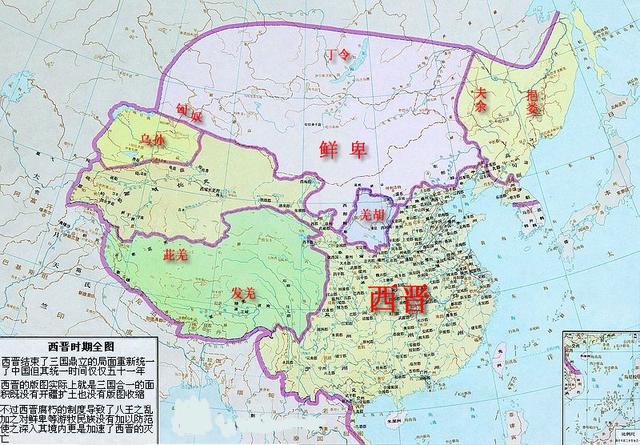

從184年黃巾起義爆發(fā)到220年三國(guó)鼎立形成這個(gè)期間,人口損失估計(jì)達(dá)60%,僅存約2300萬。4世紀(jì)初的西晉約有3500萬。此后南北分裂,北方進(jìn)入十六國(guó)時(shí)代,人口多次出現(xiàn)大幅度下降,直到隋朝重新統(tǒng)一后的大業(yè)五年(609年),才恢復(fù)到6000萬左右。

隋末的戰(zhàn)亂,造成人口降幅超過50%,到唐初僅有2500萬。至安史之亂前夕的755年,又增至約9000萬,達(dá)到新高峰。唐后期和五代的戰(zhàn)亂導(dǎo)致人口銳減,到960年宋朝初建時(shí)估計(jì)只有4000萬,其境內(nèi)僅3000萬左右。

北宋時(shí)期人口持續(xù)增長(zhǎng),大觀四年(1100年)境內(nèi)人口超過1億,遼(金)、西夏、大理等政權(quán)的人口合計(jì)也在1000萬以上。兩宋之際的戰(zhàn)亂使人口大幅度下降,但此后南宋和金的人口都有增長(zhǎng),至13世紀(jì)初,宋、金、西夏、大理及其他少數(shù)民族人口合計(jì)已超過1.2億。蒙古滅金和西夏造成空前浩劫,北方人口損失高達(dá)80%,僅剩1000余萬。元統(tǒng)一時(shí)實(shí)際人口約7000萬。到14世紀(jì)中期增加到8500萬左右。

明初的人口不足6000萬。但到17世紀(jì)初,全國(guó)人口已突破2億。但明末的天災(zāi)人禍和清初的殘酷戰(zhàn)爭(zhēng),又使人口降幅達(dá)40%,清順治十二年(1655年)估計(jì)已降至1.2億。康熙三十九年(1700年)恢復(fù)至1.5億,以后很快破2億大關(guān),到道光三十年(1850年),全國(guó)人口創(chuàng)造了4.3億的新紀(jì)錄。太平天國(guó)起義和清朝的鎮(zhèn)壓,導(dǎo)致南方人口稠密地區(qū)的巨大損失,人口下降超過1億(最保守估計(jì)也有五六千萬),以至到1912年尚未恢復(fù)到1850年的水平。

1953年新中國(guó)人口普查結(jié)果為5.8億(不含臺(tái)灣、港澳)。

中國(guó)的人口數(shù)量在世界人口總數(shù)中一直占有很高的百分比。除了東漢末年處于人口低谷、所占比例可能略低于10%以外,其余歷史階段占世界人口比例基本都在20%以上,一般在30%左右。

二、中國(guó)歷代人口變遷的特點(diǎn)

兩千多年來中國(guó)的人口數(shù)量的衍變,具有以下一些明顯特點(diǎn)。

1、增長(zhǎng)緩慢。從公元2年的6000萬增加到1850年的4.3億,總數(shù)僅增長(zhǎng)了7倍,年平均增長(zhǎng)率僅約1‰。

2、大起大落。某些時(shí)期的持續(xù)增長(zhǎng)和某些年代的急劇下降交替出現(xiàn)。如西漢前期、8世紀(jì)前期的唐朝、11世紀(jì)的北宋、18世紀(jì)的清朝,數(shù)十年至百余年間人口的年平均增長(zhǎng)率可以達(dá)到7‰-10‰。其中的恢復(fù)階段還可能出現(xiàn)更高的年平均增長(zhǎng)率。而在人口銳減時(shí),一二十年間可以形成高達(dá)50%以上的降幅,每年的負(fù)增長(zhǎng)率可以高達(dá)50‰-100‰。

3、人口發(fā)展呈現(xiàn)階段性。第一階段,自商、周至公元初,達(dá)到6000萬。第二階段,自東漢至8世紀(jì)中葉的盛唐,增加到近9000萬。第三階段,從中唐經(jīng)五代,至北宋期間的12世紀(jì)初突破1億,至13世紀(jì)初達(dá)到1.2億。第四階段,從宋末元初至17世紀(jì)初的明代,總數(shù)超過2億。第五階段,明末清初的人口下降在18世紀(jì)初得到恢復(fù),至19世紀(jì)中葉達(dá)到4.3億的新高峰。第六階段,經(jīng)過近百年的下降和低增長(zhǎng)后,從20世紀(jì)50年代開始出現(xiàn)高速增長(zhǎng),70年代后雖速度減緩,近年仍已突破了12億大關(guān)。二、三階段翻番的時(shí)間為1300年,第四階段為500年,第五階段不到250年,而第六階段只有40年。

4、人口增長(zhǎng)的階級(jí)不平衡性。由于享有政治、經(jīng)濟(jì)、文化的特權(quán)和更好的生活條件,地主階級(jí)人口總是以比農(nóng)民和全部人口更高的速度增長(zhǎng),因而在總?cè)丝谥械谋壤龝?huì)隨著王朝的延續(xù)而越來越高。

5、人口增長(zhǎng)的民族不平衡性。主要表現(xiàn)在漢族和農(nóng)業(yè)民族的增長(zhǎng)一般高于非漢族和游牧民族,因而漢族和農(nóng)業(yè)民族在總?cè)丝谥械谋壤絹碓礁摺h族以外的民族之間也存在著增長(zhǎng)的不平衡。

三、影響中國(guó)人口增長(zhǎng)的主要因素

1、自然地理環(huán)境。中國(guó)東部廣闊的平原、眾多的河流,土地肥沃,水源豐富,容納了中國(guó)的大部分人口,早就形成了人口相當(dāng)稠密的地區(qū)。中部也有相當(dāng)數(shù)量的盆地和河谷平原,形成良好的開發(fā)條件。中國(guó)的人口無論增加到多少,一直是完全依靠國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的糧食供養(yǎng)的。

2、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。糧食產(chǎn)量與人口數(shù)量存在著直接的關(guān)系。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)不是人口增長(zhǎng)的唯一原因,但中國(guó)人口史上幾次大的突破,都是糧食增產(chǎn)的直接結(jié)果。天災(zāi)、動(dòng)亂、戰(zhàn)爭(zhēng)等因素可以破壞農(nóng)業(yè)生產(chǎn),從而推遲人口高峰的到來,而任何人口奇跡的出現(xiàn),只能建立在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大發(fā)展的基礎(chǔ)之上。

3、戰(zhàn)爭(zhēng)。戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)人口最明顯的影響是直接殺傷,造成人員的死亡或殘疾。士兵的主要來源是農(nóng)民,青壯年從軍,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)必定受到影響。士兵從糧食的生產(chǎn)者變?yōu)橄恼撸贡緛砭陀邢薜纳唐芳Z更加緊張。軍人和運(yùn)糧民工大多是青壯年男子,他們長(zhǎng)期離家必然會(huì)使配偶減少生育機(jī)會(huì),同時(shí)使他們的老人、兒童家屬因缺少贍養(yǎng)、撫養(yǎng)而縮短壽命,甚至死亡。

4、政治制度。中國(guó)歷史上的統(tǒng)治者在主觀上無不希望鼓勵(lì)、促進(jìn)人口增加,并制定了相應(yīng)的法令和政策,但不少男性平民找不到配偶;賦稅制度不合理,兵役和勞役的影響,刑法制度的不公平,這些都影響人口的增長(zhǎng)。

5、傳統(tǒng)思想和習(xí)慣影響。“不孝有三,無后為大”的觀念一般起著鼓勵(lì)早婚早育、多育的作用,但由于“后”只指男性后裔,因而對(duì)人口增長(zhǎng)也起了相反的作用。此外,一些迷信習(xí)俗、宗族觀念和社會(huì)習(xí)慣勢(shì)力對(duì)人口增長(zhǎng)的影響,更直接地反映在人口再生產(chǎn)方面。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|