從明朝開始,中國(guó)出了一個(gè)“螞蟻商幫”。

1363年,中世紀(jì)世界規(guī)模最大的一場(chǎng)水戰(zhàn),發(fā)生在江西的鄱陽(yáng)湖,史稱“鄱陽(yáng)湖大戰(zhàn)”。

對(duì)陣的雙方,朱元璋以20萬(wàn)兵力,迎戰(zhàn)陳友諒的60萬(wàn)大軍,最終以少勝多,創(chuàng)造了戰(zhàn)爭(zhēng)史上的一個(gè)奇跡。

此戰(zhàn),朱元璋的勝利對(duì)中國(guó)歷史走向意義重大:不但為接下來(lái)統(tǒng)一江南奠定了基礎(chǔ),而且為以后的北伐南征和攻滅元朝、統(tǒng)一全國(guó),創(chuàng)造了極其有利的條件。

而鄱陽(yáng)湖大戰(zhàn)的發(fā)生地——江西,從此納入朱元璋集團(tuán),并成為其核心勢(shì)力范圍,是朱元璋南征北戰(zhàn)的戰(zhàn)略大后方。

按照軍師劉基的建議,朱元璋在打敗陳友諒之后,采取了“一心兩線”的作戰(zhàn)策略,“一心”即以江西、湖廣等地為根據(jù)地和中心,“兩線”則是兵分兩路,一路向北沿江蘇、山東而上,一路向南順福建、兩廣而下。

從1351年紅巾軍起義開始,長(zhǎng)江以北地區(qū)受頻繁的戰(zhàn)亂影響,人口銳減,經(jīng)濟(jì)凋敝。江西雖然經(jīng)過(guò)鄱陽(yáng)湖大戰(zhàn),但一戰(zhàn)而定,經(jīng)濟(jì)條件尚好,為朱元璋南征北戰(zhàn)奠定了堅(jiān)實(shí)的后勤保障。后來(lái),北伐雖然從南京出發(fā),但軍需卻仰仗于江西。明朝進(jìn)軍河南、山西和西南,都以江西為基地。

江西,也是明朝設(shè)置的第一個(gè)行省。

隨著明朝軍隊(duì)的出戰(zhàn)和推進(jìn),江西開始了史上第一次大規(guī)模對(duì)外移民。江西人一方面隨軍供應(yīng)軍需物資,跟著朱元璋打天下,另一方面為飽受戰(zhàn)亂的地區(qū)帶去了生活必需品,發(fā)展成遍布各地的商人。

史學(xué)家說(shuō),江西商幫應(yīng)該是明清以來(lái)中國(guó)的第一個(gè)商幫。

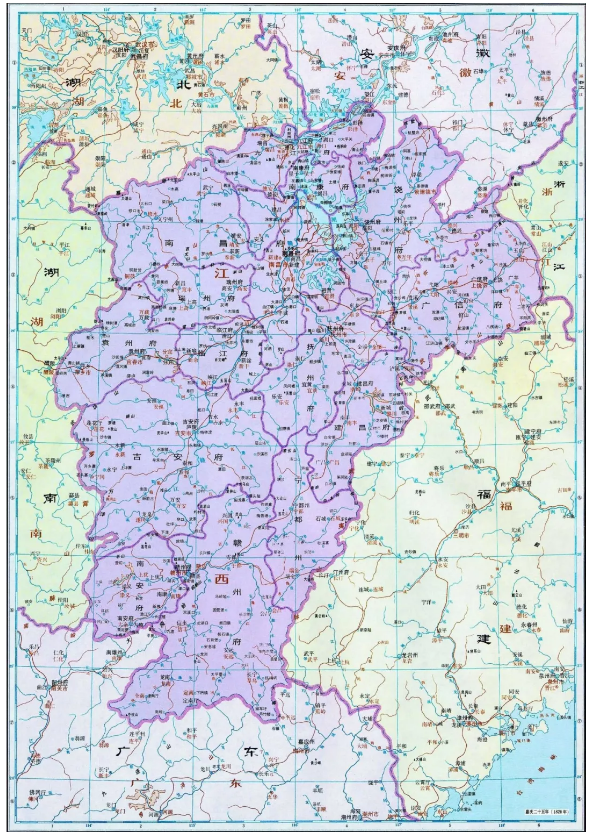

▲清代江西地圖圖源:中國(guó)歷史地圖集

01

江西商幫(贛商),在歷史上被稱為“江右商幫”。盡管關(guān)于“中國(guó)十大商幫”仍有不同說(shuō)法,但江右商幫必定榜上有名,最輝煌的時(shí)期,江右商幫與晉商、徽商鼎足而立,是帝國(guó)最具影響力的三大商幫之一。

如今的江西,論經(jīng)濟(jì)實(shí)力,在中國(guó)的版圖內(nèi)沒(méi)有什么存在感。歷史上,尤其是唐宋以下,江西卻一直是中國(guó)人文最發(fā)達(dá)、經(jīng)濟(jì)最繁榮的區(qū)域之一,是江南地區(qū)的核心組成部分。

安史之亂后,中國(guó)的文化和經(jīng)濟(jì)重心一并開始南移。最先承接并實(shí)現(xiàn)崛起的南方區(qū)域,就包括江西。北人南渡,江西是非常重要的一站,而且由于歷史上江西戰(zhàn)亂較少,人口存量和經(jīng)濟(jì)成果得到較好的保存,歷史的機(jī)遇層層疊加,造就了江西的繁華興盛。

我們今天熟知的唐宋八大家中,有三個(gè)是江西人。江西的人文成就,一直延續(xù)到近代。特別是在明朝開國(guó)后的前100年間,江西是全國(guó)出進(jìn)士最多的省份。整個(gè)明朝276年,江西籍進(jìn)士總數(shù)則位列全國(guó)第二。

而文化與經(jīng)濟(jì)總是相互成就,類似一枚硬幣的兩面。在江西人才輩出、文化璀璨的背面,是其經(jīng)濟(jì)的高度發(fā)展。

今天的景德鎮(zhèn),在唐宋隸屬于浮梁縣,當(dāng)時(shí)那里出產(chǎn)的瓷器和茶葉已經(jīng)非常有名。手工業(yè)發(fā)展,刺激了商業(yè)興起。南宋人汪肩吾說(shuō),浮梁之民,“富則為商,巧則為工……士與工商,皆出四方以就利……其貨之大者,摘葉為茗,伐楮為紙,坯土為器,自行就荊湖吳越間,為國(guó)家利。其余紡織布帛,負(fù)販往來(lái),蓋其小者耳”。

到朱元璋建都南京,戰(zhàn)后百?gòu)U待興,江西人利用本土豐富的物產(chǎn)和手工業(yè)制品,開始了以利益為驅(qū)動(dòng)的促進(jìn)國(guó)家經(jīng)濟(jì)復(fù)興的行動(dòng),俗稱“經(jīng)商”“做生意”。當(dāng)時(shí),社會(huì)上就有“無(wú)江(西)不成市”的說(shuō)法。連一向富饒的江蘇,自產(chǎn)的糧食都曾不夠本地食用,要從江西調(diào)運(yùn)糧食,“三日不見贛糧船,市上就要鬧糧荒”。

在明朝四處征戰(zhàn)、統(tǒng)一中國(guó)的日子里,江西人隨著軍隊(duì)遍布全國(guó),并開啟了向外移民的新征程。

根據(jù)歷史學(xué)者方志遠(yuǎn)的研究,1290年(元至元二十七年),江西人口1370萬(wàn);1391年(明洪武二十四年),江西人口剩下810萬(wàn)。在100年里,銳減500多萬(wàn)人,相當(dāng)于減少了40%的人口。但從全國(guó)范圍看,這100年間的人口基本持平,獨(dú)獨(dú)江西人口銳減,為什么?一個(gè)主要原因,就是人口外流,大量的江西人流向了湖廣、河南、四川和云貴等地。

歷史上的“江西填湖廣”,主要就發(fā)生在明初。據(jù)估算,明初江西對(duì)湖南的移民,占湖南總?cè)丝诘?/4左右。在湖北,明初涌入近百萬(wàn)移民,江西籍移民就占了約70萬(wàn)人。

中國(guó)歷史上的內(nèi)部移民潮,雖然存在政策引導(dǎo)和強(qiáng)制性問(wèn)題,背后有無(wú)數(shù)的苦難和離合,但人地比始終是第一誘因。哪里人多地少,哪里就是人口流出地;哪里地廣人稀,哪里就是人口輸入地。“江西填湖廣”就是一次典型的移民潮,人口從經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域,流向經(jīng)濟(jì)落后區(qū)域。

這些江西籍移民中,大部分人都是窮苦出身,其中不少人選擇了從商。“一個(gè)包袱一把傘,跑到湖南當(dāng)老板”的民間俗語(yǔ),說(shuō)的就是江西商人。

所以,方志遠(yuǎn)說(shuō),江西商幫的興起,是流民運(yùn)動(dòng)的產(chǎn)物。

▲江西武功山

02

中國(guó)歷史上的著名商幫,興起歷程都與政治密切相關(guān):要么像晉商、徽商一樣貼近政治,官商聯(lián)合,獲取壟斷利益;要么像粵商、閩商一樣對(duì)抗政治,鋌而走險(xiǎn),以走私貿(mào)易起家。

江西商幫的經(jīng)營(yíng)之道,卻另有不同。

盡管是伴隨明朝立國(guó)的整個(gè)過(guò)程而興起,但江西商幫在政治上從未與“紅頂商幫”沾邊。而且,明朝官場(chǎng)上,江西人是一支舉足輕重的政治力量,有“朝士半江西”的說(shuō)法,然而,江西商幫也絕少傳出政商勾兌的傳聞。

江西商幫的人數(shù)之多、經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域之多、分布范圍之廣,在所有傳統(tǒng)商幫中首屈一指。對(duì)江西人來(lái)說(shuō),經(jīng)商如同種地,是脫貧的一種手段。

萬(wàn)歷《南昌府志》說(shuō),南昌“商賈工技之流,視他邑之多,無(wú)論秦蜀齊楚閩粵,視若比鄰,浮海居夷,流落忘歸者十常四五”。崇禎《清江縣志》也說(shuō),清江縣(今樟樹市)“俗多商賈,或棄妻子徙步數(shù)千里,甚有家于外者,粵吳滇黔,無(wú)不至焉,其客楚尤多,窮家子自十歲以上即驅(qū)之出,雖老不休”。

整個(gè)晚明,江西人的經(jīng)商意識(shí),相當(dāng)濃厚,有些地方的風(fēng)氣已經(jīng)接近今天的全民創(chuàng)業(yè)氛圍。

由于是窮苦人家打拼的一種方式,江西商幫推崇草根創(chuàng)業(yè),小富即安,很少出大富商。他們對(duì)政治始終保持距離,雖然善于利用政策,但絕少涉足勾結(jié)政治的特權(quán)領(lǐng)域,或者對(duì)抗政治的灰色領(lǐng)域。總體來(lái)說(shuō),江西商人是傳統(tǒng)中國(guó)最安分守法的商人群體——只在政策允許的范圍內(nèi)做買賣。

明清兩朝,有很長(zhǎng)的時(shí)間實(shí)行海禁政策。針對(duì)海禁政策,不同地方的人有不同的應(yīng)對(duì)方法:閩、粵等沿海商人以對(duì)抗的姿態(tài),崛起為走私海商集團(tuán);而江西商人以守法的姿態(tài),利用本省的交通優(yōu)勢(shì),發(fā)展到贛商的歷史巔峰狀態(tài)。

明朝朝貢貿(mào)易的市舶司僅有寧波、泉州、廣州3處,而且3個(gè)市舶司分別對(duì)應(yīng)固定的外貿(mào)國(guó)家。由于所謂的“倭寇之亂”,實(shí)際上最為通暢的通商口岸僅有廣州。到乾隆二十二年(1757年),清朝實(shí)行獨(dú)口通商政策,以廣州為唯一的對(duì)外通商口岸。

江西省內(nèi)以鄱陽(yáng)湖—贛江為中心,形成了四通八達(dá)的水路,在海運(yùn)和鐵路崛起之前的五六百年間,始終處于交通核心大省的位置。在北京—大運(yùn)河—長(zhǎng)江—贛江—大庾嶺(北江)—廣州,這條長(zhǎng)達(dá)3000公里的南北黃金水道上,流經(jīng)江西境內(nèi)有1000公里左右,占到了總貿(mào)易通道的1/3。

▲贛江,曾是中國(guó)黃金水道的一段

通過(guò)水路運(yùn)輸,江西商人一方面將本省景德鎮(zhèn)的瓷器、長(zhǎng)江三角洲的絲綢、閩浙的茶葉等“外貿(mào)三大宗”運(yùn)往廣州供出口;另一方面在帝國(guó)內(nèi)部從事大規(guī)模的貿(mào)易往來(lái),將本省的大米、木材、紙張、藥材、夏布等南調(diào)北運(yùn)。

如今看起來(lái)交通相對(duì)閉塞的江西,在明清時(shí)代的人眼里,全省都是“水上高速公路”。以木材為例,江西撫州、贛南出大木,砍伐后運(yùn)入贛江,溯流而下,就能一路漂浮到鄱陽(yáng)湖,經(jīng)九江,入長(zhǎng)江,一路東下轉(zhuǎn)銷江南,或入大運(yùn)河運(yùn)往華北。

明朝中后期至清代前期,江西商業(yè)繁榮,沿著水路形成樟樹、景德、吳城、河口四大著名商鎮(zhèn)。樟樹藥商與京幫、川幫,并稱全國(guó)三大藥幫。

江西商幫的影響力持續(xù)擴(kuò)大。

除了堪稱半個(gè)江西主場(chǎng)的湖廣,西南也是江西商人活動(dòng)的主要地區(qū),當(dāng)時(shí)的云貴,人稱“非江右商賈僑居之,則不成其地”。

東南沿海的閩、粵兩省,江西商人是一支重要力量,尤其是福建武夷茶的加工貿(mào)易,幾乎清一色的江西人。

在北方,河南官員曾經(jīng)由于江西商幫勢(shì)力太大,出于地方保護(hù)主義,要求朝廷驅(qū)逐江西商人。帝都北京,按照明嘉靖時(shí)人張瀚的說(shuō)法,“今天下財(cái)貨聚于京師,而半產(chǎn)于東南,故百工技藝之人亦多出于東南,江右為夥,浙(江)、(南)直次之,閩粵又次之”。可見,江西商幫是人數(shù)最多的。

重讀江西商幫的發(fā)展史,對(duì)比中國(guó)十大商幫的其他商幫,很容易發(fā)現(xiàn)江西商人獨(dú)特的氣質(zhì)。在其他商幫通過(guò)壟斷貿(mào)易、特權(quán)貿(mào)易、違法貿(mào)易造就巨商富賈的時(shí)候,只有江西人依靠合法合規(guī)的小生意,打下了一片天地。

19世紀(jì)末,德國(guó)地質(zhì)學(xué)家李希霍芬到中國(guó)游歷,他后來(lái)在書中寫到他對(duì)江西人的觀感:

江西人與鄰省的湖南人明顯不同,幾乎沒(méi)有軍事傾向,在小商業(yè)方面有很高的天分和偏愛,掌握長(zhǎng)江中下游地區(qū)的大部分小商業(yè)。湖南人沒(méi)有商人,而軍事思想十分突出。江西則缺乏軍事精神,取而代之的是對(duì)計(jì)算的興趣和追求利益的念頭發(fā)達(dá)……

這個(gè)觀感是準(zhǔn)確的,通過(guò)與湖南人的對(duì)比,更加彰顯了江西人的商業(yè)頭腦和商業(yè)模式。

學(xué)者用“螞蟻精神”形容江西商人,也很貼切。江西商幫人數(shù)眾多,基本都做小生意,是典型的“螞蟻商幫”。

因?yàn)槎际欠菈艛嘈袠I(yè)的小本生意,江西商幫幾乎沒(méi)有出過(guò)具備全國(guó)性影響力的商業(yè)領(lǐng)袖。偶爾有一兩個(gè)商業(yè)巨頭,也不是在江西人最擅長(zhǎng)的商業(yè)領(lǐng)域冒出頭。比如清初的李宜民、清末民初的周扶九,其實(shí)都是大鹽商,在徽商擅長(zhǎng)的領(lǐng)域馳騁。

明萬(wàn)歷時(shí)人謝肇淛說(shuō),天下商幫,新安(徽州)與江右(江西)是兩大幫,“然新安多富,而江右多貧者”。意思是,徽商資本雄厚,多富商大賈,而江西商人都是小本買賣,以貧困起家,資本微薄。

可以說(shuō),在前現(xiàn)代,江西商幫已把小商業(yè)做到了極致,但也為后來(lái)的衰落埋下了伏筆。

03

傳統(tǒng)的皇權(quán)體制,是自由商業(yè)活動(dòng)的敵人,這決定了所有商幫的宿命都是走向衰亡,只是有的早一些,有的晚一些。

缺乏大資本支撐和壟斷特權(quán)加持的江西商幫,在時(shí)代的碾壓下,最早走上了下坡路。

明朝中后期,晉商、徽商等特權(quán)商幫強(qiáng)勢(shì)崛起后,就開始了對(duì)江西商幫商業(yè)地盤的爭(zhēng)奪。后者很快在一些商業(yè)領(lǐng)域“繳械投降”,比如在茶葉市場(chǎng)。

江西本地產(chǎn)茶,明代主要由江西商人經(jīng)銷,而到了清初,江西傳統(tǒng)產(chǎn)茶區(qū)的浮梁茶已由徽商壟斷。福建武夷茶最早都是江西商人在主導(dǎo)加工和貿(mào)易,到清朝后期,武夷茶已操縱在晉商手里。茶葉這一大宗買賣,此后幾乎不見江西商幫的身影。

但最致命的,不是國(guó)內(nèi)商幫的競(jìng)爭(zhēng),而是時(shí)運(yùn)的流逝。

鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)以后,中國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)格局發(fā)生了千年未有的巨變。對(duì)江西商幫最直接的影響,是國(guó)內(nèi)外貿(mào)易商道的轉(zhuǎn)換。

原來(lái)的一口通商,變成五口通商,對(duì)外開放城市口岸此后還陸續(xù)增加。江西商幫賴以崛起的南北黃金水道,變成了以長(zhǎng)江流域?yàn)橹黧w的東西水道。上海則取代廣州,成為中國(guó)最重要的貿(mào)易口岸,南北貨運(yùn)必須取道江西的歷史,一去不復(fù)返。

緊接著贛江水土流失嚴(yán)重,京杭大運(yùn)河部分河段淤塞,大庾嶺商道陷入沉寂,種種不利因素疊加,使江西從全國(guó)性的交通樞紐,淪為平平無(wú)奇的內(nèi)陸腹地。

水路優(yōu)勢(shì)盡失之后,江西又錯(cuò)失了鐵路時(shí)代。

清朝最后35年,中國(guó)修了近1萬(wàn)公里鐵路,奠定了中國(guó)鐵路交通網(wǎng)絡(luò)的基本框架。然而,江西在這波鐵路興建潮中,被徹底甩掉了。特別是京漢、粵漢鐵路開通后,南北運(yùn)輸主干線“完美”繞開江西,改走兩湖,江西在近代的交通格局中徹底被邊緣化。盡管后來(lái)修建了浙贛線,但僅從贛北穿境而過(guò),整個(gè)贛中、贛南遠(yuǎn)離交通線,過(guò)境貿(mào)易稀少。

至此,江西成了中國(guó)陸運(yùn)(鐵路)和水運(yùn)(海運(yùn))的雙重盲區(qū)。

近代以來(lái)150年,江西從全國(guó)前列的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份,徹底衰落了。與省份的衰落同步進(jìn)行的,正是江西商幫的消亡。

▲江西歷史地標(biāo)滕王閣

有時(shí)候,你不得不相信區(qū)域發(fā)展存在一定的氣運(yùn)。氣運(yùn)來(lái)了,天時(shí)地利人和,各種崛起要素疊加,但氣運(yùn)一消失,也不是一兩種利好消失的問(wèn)題,而是所有的利好都被抽走,所有的厄運(yùn)都接踵而來(lái)。

江西就是氣運(yùn)盛衰十分明顯的一個(gè)省份,唐宋以來(lái)氣運(yùn)上升,連戰(zhàn)爭(zhēng)都極少在江西打,但近代之后,氣運(yùn)衰微,就遭遇了一場(chǎng)致命戰(zhàn)爭(zhēng)。

持續(xù)了十幾年的太平天國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng),給了江西,也給了江西商幫重重的一擊。

自1853年2月,太平軍從武漢沿江東下,占領(lǐng)九江、湖口、彭澤開始,到1865年10月,其余部最后退入廣東為止,在接近13年的時(shí)間里,太平軍多次進(jìn)出江西。江西成為主要戰(zhàn)區(qū)之一。

戰(zhàn)爭(zhēng)雙方,輪番對(duì)江西進(jìn)行破壞。清軍方面,江忠源為了抵抗太平軍,曾在南昌城外實(shí)施焦土作戰(zhàn)策略,把城外民居燒個(gè)精光,連滕王閣都未能幸免。

根據(jù)歷史學(xué)家曹樹基的測(cè)算,1851年,太平天國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)剛爆發(fā),尚未波及江西,江西人口達(dá)到2400多萬(wàn);1865年,太平天國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束,江西人口銳減為1200多萬(wàn)。十余年間,江西人口損失了一半。

在這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)中,江西不幸從商家必爭(zhēng)之地,變成了兵家必爭(zhēng)之地。整個(gè)太平天國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期,江西商人成為湘軍的提款機(jī)。湘軍在江西的軍費(fèi)募款(實(shí)際上是攤派),高達(dá)1.3億兩,排在全國(guó)前列。

不僅如此,沒(méi)有特權(quán)庇護(hù)的江西商人此后屢屢被當(dāng)成肥豬“宰掉”。國(guó)內(nèi)哪個(gè)省有戰(zhàn)事,他們首先想到的,就是到江西弄點(diǎn)錢,最高峰時(shí)甚至出現(xiàn)了幾省同時(shí)在江西設(shè)局勸捐的局面。

時(shí)任江西巡撫劉坤一實(shí)在看不過(guò)眼,多次向朝廷上書,說(shuō)江西歷經(jīng)太平天國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng),已經(jīng)全省糜爛,民力難支,浙江、安徽剛來(lái)刮過(guò)一輪了,陜甘云貴四省又來(lái),“凡屬殷實(shí)之家,早已精疲力竭,目下可捐之戶,殊覺(jué)無(wú)多”。再這樣捐下去,地主家也沒(méi)有余糧了。

大約在清末,遭受重重打擊的江西商幫,從此寂寂無(wú)聞。

1920年,以鹽商起家的非典型江西商人、民國(guó)初年江南首富周扶九,90歲高齡在上海逝世。出殯的隊(duì)伍,在南京路上足足走了三個(gè)小時(shí),上海人爭(zhēng)相擁到現(xiàn)場(chǎng),以觀看這場(chǎng)史上最大規(guī)模的葬禮為榮。

而這,在江西人看來(lái),更像是明清江西商幫的一個(gè)隱喻,一曲挽歌,或者一節(jié)意味悠長(zhǎng)的尾聲罷了。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|