遼寧朝陽老城區(qū)曾有三座古塔:北塔、南塔和乾隆年間倒掉的東塔。其中北塔被譽(yù)為“東北第一塔”。朝陽北塔從十六國時(shí)期前燕建筑宮殿開始到遼代最后一次大型修繕為止,前后共七百余年,歷經(jīng)三燕、北魏、隋代、唐代以及遼代,總共五世修建。這種“塔上塔”“塔包塔”“五世共存”的狀況真是絕無僅有。

第一世:“三燕”和龍宮殿

朝陽是“三燕”古都,所謂“三燕”,指的是前燕、后燕和北燕。東晉咸康七年(341年),鮮卑族慕容皝在“龍山之西,柳城之北”建立起了一座規(guī)模宏偉的都城——龍城,并于龍城構(gòu)筑宮殿,后遷都于此,并以“和龍”為宮殿名。這座五胡十六國時(shí)期的北方都城,歷經(jīng)前燕、后燕,前后興盛了將近100年。公元409年,漢人馮跋取代慕容氏后燕,在朝陽建立北燕,直到432年亡于北魏。

當(dāng)時(shí)的龍城,佛法盛行,考古發(fā)掘者曾在北票西官營(yíng)子發(fā)現(xiàn)北燕馮素弗之墓,墓中出土一件壓印佛像紋飾的山字形金飾,證明他是一個(gè)虔誠的佛教徒。著名佛史專家湯用彤先生認(rèn)為“北方佛法三寶興隆之地,當(dāng)推涼、燕、其實(shí)據(jù)在幽燕者馮氏(史稱北燕)……”。可見,北燕統(tǒng)治者不僅自己信奉三寶,而且還大力提倡扶持佛教。

不過,“三燕”并沒有建塔,只是考古人員在對(duì)北塔進(jìn)行發(fā)掘的過程中,發(fā)現(xiàn)了8米多高的夯土臺(tái)基和東晉風(fēng)格的龍鳳形柱礎(chǔ)石等遺跡,證明北塔正是建于“和龍”宮殿基址,這構(gòu)成了北塔的“第一世”。

朝陽北塔塔基西南角下所存三燕遺跡

第二世:“思燕佛圖”

北魏是朝陽北塔塔體建筑發(fā)展的第一個(gè)輝煌期。北魏文明太后馮氏為北燕王馮弘之孫,在獻(xiàn)文、孝文兩朝臨朝聽政達(dá)25年之久。馮氏聽政期間廣興佛事,曾“立思燕佛圖于龍城”。

北燕歷有二主,存世二十八年,這短短的時(shí)間,卻給北燕末帝馮弘的孫女留下了長(zhǎng)久的記憶。這位歷史上鼎鼎大名的北魏馮太后,從投降北魏的父親馮朗那里聽到先國故事,她默記于心。

北魏太和(477-499)年間,馮太后通過言聽計(jì)從的兒子孝文帝拓跋宏,在她爺爺當(dāng)年做皇帝的龍城舊址上,建立起了一座塔,命名為“思燕佛圖”。馮太后用“思燕”二字,追思祖宗馮氏的業(yè)績(jī),表達(dá)對(duì)北魏滅北燕焚龍城的懺悔心情。

史料上沒有關(guān)于對(duì)這座皇家建筑規(guī)模的記載,這座“思燕佛圖”當(dāng)時(shí)有多高等情況,不為后人所知。20世紀(jì)90年代在對(duì)北塔維修過程中,考古工作者在塔下8米多高的夯土臺(tái)基下面,意外地發(fā)現(xiàn)了若干線索。

考古發(fā)現(xiàn),朝陽北塔塔基四角各有一塊雕花礎(chǔ)石。東南角的為覆斗式,其余三角一樣,均為覆盆式。這些雕花礎(chǔ)石當(dāng)時(shí)經(jīng)過孫守道、曹汛、董高等專家考證,就是“思燕佛圖”的礎(chǔ)石。經(jīng)過進(jìn)一步清理,最后認(rèn)定“思燕佛圖”為土木結(jié)構(gòu)樓閣式塔,直接利用三燕宮殿夯土臺(tái)基為基礎(chǔ)建造而成。在塔的四周,還布置柱網(wǎng),起建了規(guī)模宏大的環(huán)塔式殿堂。“思燕佛圖”是在舊的龍城宮殿遺址上建立起來的。而今天我們所見到的北塔,又是在“思燕佛圖”的舊址上建立起來的。所以,北塔又被后人稱為“塔上塔”。

“思燕佛圖”塔體推測(cè)為土木結(jié)構(gòu)方形樓閣式塔,原高80余米,約在北周武帝滅佛運(yùn)動(dòng)中遭焚毀。朝陽北塔建筑遺址中出土大量的北魏泥塑佛像便是當(dāng)時(shí)佛事興盛的實(shí)物證據(jù)。

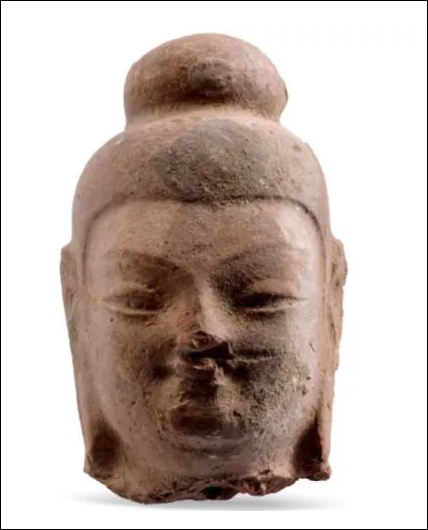

塑佛頭像

北魏(386~534年)

殘高8、寬5厘米

朝陽北塔建筑遺址出土

朝陽北塔建筑遺址出土該菩薩頭像面相長(zhǎng)圓,眉間有白毫相。白毫相是佛教藝術(shù)傳統(tǒng)之一,常于眉間作一圓形標(biāo)記或凸起物為標(biāo)志,以作為佛或菩薩的身份標(biāo)識(shí)。

第三世:隋代梵幢寺塔

到了隋文帝楊堅(jiān)的時(shí)候,毀于火災(zāi)的“思燕佛圖”得到了重建的機(jī)會(huì)。從歷史文獻(xiàn)來看,隋文帝楊堅(jiān)與佛法淵源頗深,其母于馮翊般若寺生下了他,又有人算命說他不可與常人一樣撫養(yǎng),故自小在寺廟中長(zhǎng)大。據(jù)說,印度高僧曾送他一包佛身舍利,隋文帝稱帝后,將舍利分賜天下113個(gè)州,并令全國選53州建靈塔供奉舍利。當(dāng)時(shí)朝陽為營(yíng)州,也有機(jī)會(huì)獲得舍利。于是,營(yíng)州官民僧俗奉詔在燒毀的“思燕佛圖”基礎(chǔ)上,重新建塔安葬,此塔為方形空筒式十五級(jí)疊澀密檐式磚筑佛塔。北塔地宮中遼代再葬時(shí)的題記碑文清楚地記載了此事。隋代建造的用以安放佛骨舍利的佛塔即為北塔的“第三世”。其時(shí),寶安法師不遠(yuǎn)數(shù)千里從長(zhǎng)安到朝陽,奉隋文帝之命在“梵幢寺”安置佛舍利。到朝陽后,見這座塔年代太久,塔身多有殘破之處,便進(jìn)行了一番改造。僧人釋寶安“奉敕置塔于營(yíng)州梵幢寺,即黃龍城也。舊有十七級(jí)浮圖,擁在其內(nèi),安置舍利”。“擁”就是包裹的意思,這是對(duì)北塔的第一次包砌。

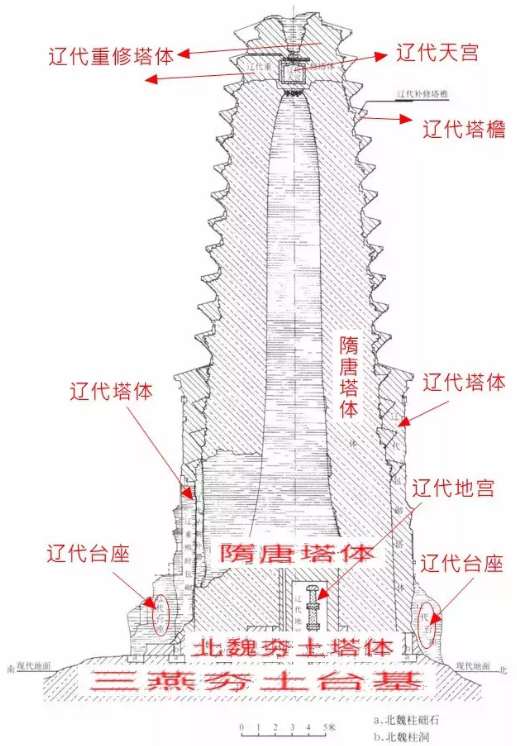

陽北塔塔體結(jié)構(gòu)勘察剖面圖

第四世:唐代開元寺塔

唐代是我國佛教發(fā)展的鼎盛時(shí)期。唐太宗曾于開元二十六年(738年),“敕每州各以郭下定形勝觀寺,改以開元為額”。唐代對(duì)營(yíng)州梵幢寺塔的維修籌備工作,以及改稱為開元寺塔,大約始于這一年,直至玄宗天寶年間(742-756年)竣工。勘察表明,唐代的維修工程并沒有改變隋代磚塔的形制結(jié)構(gòu)。

唐代,特別是“安史之亂”前,朝陽作為營(yíng)州治所,是安祿山和史思明的領(lǐng)地。這兩位朝陽籍的地方最高行政長(zhǎng)官,受民間佛教傳統(tǒng)的熏陶和政府對(duì)佛教的推波助瀾,在天寶年間開始修繕北塔。至今在塔身的10層塔檐下,尚有朱書“天寶”兩個(gè)大字。這是對(duì)北塔的第二次維修。

考古證明,在隋唐時(shí)期,維修者沒有動(dòng)三燕和北魏時(shí)期的夯土臺(tái)基,而是在臺(tái)基外包上磚,形成磚塔塔基。其塔基呈四層臺(tái)式。臺(tái)邊包砌磚墻,與塔心相對(duì)的南北兩面設(shè)有漫道和踏步。在南面的第二層臺(tái)基上,建有進(jìn)深9米、面積有400多平方米的殿堂。此次修塔,可從塔基細(xì)繩紋磚由里到外的第二層磚得到證實(shí)。此層磚的規(guī)格大于第一層隋代而小于第三層,此時(shí)營(yíng)州城里的隋塔經(jīng)過二百多年的自然和人為損壞,部分磚已脫落,因此進(jìn)行了第二次修復(fù)。此次修繕的北塔是十三層密檐空心磚塔,塔體呈正方形,造型與西安小雁塔相似。塔身有券門,可以進(jìn)入塔內(nèi)。各層密檐的束腰白灰壁上,繪有色彩鮮艷的花紋,具有很高的藝術(shù)價(jià)值。

清理維修北塔時(shí)發(fā)現(xiàn)唐代彩繪

第五世:遼代延昌寺塔

到了遼初,遼太祖神州元年(916),首任霸州彰武軍節(jié)度使——韓知古奉太祖耶律阿保機(jī)之詔命,修葺柳城,建置霸州,并同時(shí)整修了開元寺塔,改名為延昌寺塔。并于遼重熙十三年四月八日最后竣工。這是朝陽北塔的“第五世”,也是我們?nèi)缃袼吹降某柋彼恕?/span>

根據(jù)北塔出土的題記磚記載:重熙十二年、十三年連續(xù)兩年,“霸州邑民諸官,同共齊心結(jié)緣,第三度重修”北塔。整個(gè)過程從里到外,從天宮到地宮,從頭到腳重新大包裝,所費(fèi)磚塊累計(jì)達(dá)“五十六萬兩千四百七十三”塊,工程之巨可見一斑。

北塔以三燕時(shí)期的宮墻為基礎(chǔ),由北魏始建,隋、唐、遼三次大規(guī)模的包砌維修。五個(gè)朝代共筑一塔,這在世界范圍內(nèi)也絕無僅有,是當(dāng)之無愧的東北第一塔。

作為北方草原帝國的遼是一個(gè)崇尚佛教的王朝,在繼承唐代佛教遺產(chǎn)基礎(chǔ)上不斷發(fā)揮創(chuàng)造,尤以密教與華嚴(yán)教最興盛。遼地成為佛教義學(xué)發(fā)展的中心,由此也影響了東亞佛教發(fā)展。遼所掌控的區(qū)域修建了大量寺塔建筑,現(xiàn)存朝陽北塔(即遼代延昌寺塔)便是其中極具代表性的十三層密檐式佛塔之一,隸屬遼興中府。

舍利是佛教神圣的供養(yǎng)物,主要包括真身舍利、影身舍利與法舍利等,瘞埋舍利是北朝隋唐遼宋時(shí)期重要的佛事活動(dòng)。遼興宗重熙年間重修后的延昌寺塔即以三重塔宮(即天宮、中宮及地宮)為核心,由地方軍政首領(lǐng)與上京管內(nèi)僧錄、宣演大師蘊(yùn)珪領(lǐng)僧俗各界共同營(yíng)造出莊嚴(yán)的舍利供養(yǎng)世界。

修復(fù)前的朝陽北塔

北塔現(xiàn)高42.6米,為十三級(jí)密檐式磚筑佛塔,由夯土臺(tái)基、磚臺(tái)座、須彌座、塔身、塔檐、剎頂組成。在其主體結(jié)構(gòu)塔身上,唐、遼時(shí)期的四面磚雕密宗四方佛、二十四飛天、八大靈塔及塔名等圖案,精美異常,引人入勝。1988年,北塔成為第三批全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位。

朝陽是遼寧省的文物大市。因?yàn)樵谶|寧上百萬件文物中,就有三分之二文物來自朝陽。而在這個(gè)文物大市中,朝陽北塔就是一座巨大的寶庫。全省僅有的10件國寶級(jí)文物中,北塔一下就出土了三件。

朝陽北塔出土的三件國寶,是由國家文物鑒定委員會(huì)鑒定的。分別是鎏金銀塔、金銀經(jīng)塔、波斯玻璃瓶。它們是在“大契丹重熙十二年四月八日”作為釋迦牟尼佛舍利的葬養(yǎng)品葬入,距今已有970年。

北塔天宮位于該塔的第十二層塔檐中部。當(dāng)考古工作者打開這座塵封近千年的佛家寶庫時(shí),頓時(shí)被驚得目瞪口呆。在這不到兩平方米的“石匣”內(nèi),竟然珠排玉聳,琳瑯滿目。經(jīng)過清理,一口氣出土奇珍異寶愈萬件。

2003年,伴隨著朝陽老城區(qū)的改造,一座占地四萬多平方米、建筑面積為2300平方米的仿漢唐式北塔博物館在北塔的北側(cè)建成了。千年文物有了自己的家園。2004年南塔石宮出土的錠光佛舍利以及彩繪舍利石函、琉璃瓶、鎏金銀棺、鎏金銀菩提樹、鎏金眾僧像、《佛舍利銘記》等遼代早期佛教文物,也在此安家。佛祖釋迦牟尼的兩枚舍利,一枚安放在鳳凰山,另一枚也安放在北塔博物館的舍利殿里,兩佛舍利同奉一堂,朝陽北塔博物館成為國內(nèi)不可多見的佛寶殿堂。北塔博物館還存放了大量的古代玉石制品和遼代的金銀器具。特別是佛家七寶之一的瑪瑙器在品種上居全國之首,幾乎囊括了天然瑪瑙的所有花色品種。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|