明成祖朱棣登基以后,勵(lì)精圖治發(fā)展經(jīng)濟(jì),提倡文教,采取了許多措施,使天下得以大治。明成祖年號為“永樂”,史學(xué)家稱這一段為“永樂盛世”。

他每日都要處理很多公務(wù),但有時(shí)遇到一些不懂的問題經(jīng)常要翻閱書籍,所以他就萌生了修一部百科全書的想法。永樂元年,他任用當(dāng)時(shí)天下第一大才子解縉,專程負(fù)責(zé)這項(xiàng)艱巨的工作,并明確下令編撰這本書的宗旨為:“凡書契以來經(jīng)史子集百家之書”。永樂二年,編書首次完成,永樂皇帝賜名《文獻(xiàn)大成》。

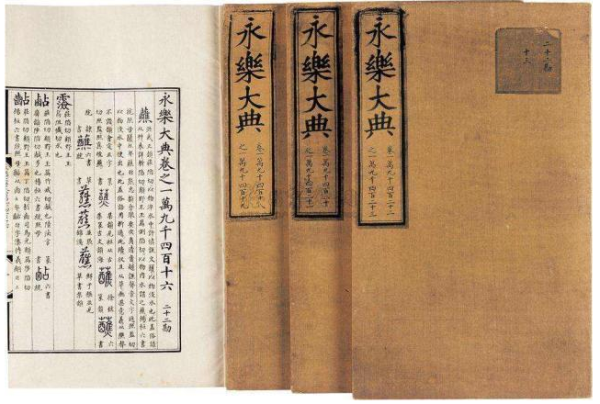

不過,永樂皇帝翻閱書籍以后,認(rèn)為這部書里面含有眾多內(nèi)容尚未錄入,所以并沒有特別滿意。第2年開春,又對這部書籍進(jìn)行了第2次編寫,朝野上下參與重修書籍工作的人員達(dá)到了2169人。到了永樂五年,書籍第二稿完成,這次永樂皇帝十分滿意,給這部書正式定名為《永樂大典》。永樂六年,書籍編撰完成以后,成書共11,095冊。

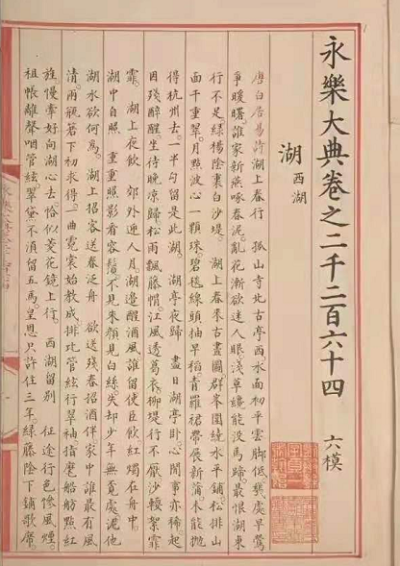

一部巨著,彰顯國威,造福萬代。《永樂大典》包括經(jīng)、史、子,集天文地理,陰陽醫(yī)術(shù),占卜,釋藏道經(jīng),戲劇,工藝,農(nóng)藝,涵蓋了中華民族數(shù)千年來的知識財(cái)富。除了篇幅巨大,收集廣泛之外,《永樂大典》繕寫工整,插圖精致,使其成為手抄本中一部真正的瑰寶。

正所謂盛世修典,雄才大略的永樂皇帝和之后的乾隆皇帝編撰《四庫全書》一樣,傾全國之力編制盛世大典。《永樂大典》收集了自先秦至明的許多文獻(xiàn)資料,為保存和整理我國古代文化典籍起了重大作用,在客觀上為保護(hù)祖國文化事業(yè)作出了巨大貢獻(xiàn)。在中國幾千年浩若煙海的文化長河中,《永樂大典》占據(jù)著非常重要的歷史、文化地位,是所有華夏子孫寶貴的文化財(cái)富。

歷史上的另一個(gè)著名的類書——《四庫全書》,以僅存的《永樂大典》為藍(lán)本進(jìn)行編撰,內(nèi)容相較于《永樂大典》更多,足有《永樂大典》內(nèi)容的3.5倍,共有三萬六千多冊,總字?jǐn)?shù)近八億字。但這部書的內(nèi)容,卻不像《永樂大典》那樣的全面,雖然規(guī)模龐大,但開放性和包容性卻與《永樂大典》相去甚遠(yuǎn)。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|