中國古代文化的中心在黃河流域,山西地處黃土覆蓋的黃河中游地區(qū),土性肥沃,質(zhì)地疏松,優(yōu)越的自然資源為原始經(jīng)濟(jì)的起源提供了條件。另外,黃土的特性是具有柱狀節(jié)理或垂直節(jié)理,在生產(chǎn)力水平極其低下的原始社會,它最易先為民用。挖穴藏身,掘土構(gòu)屋,促進(jìn)了原始聚落的形成和發(fā)展,使其成為中華文明最早發(fā)源地之一。

山西舊石器時代的文化遺址據(jù)目前所知已達(dá)200余處。其中,山西南部芮城縣西侯度遺址,距今170萬年,是華北地區(qū)迄今所知最古老的文化遺址,也是世界上已知的最早文化遺址之一。20世紀(jì)80年代中期在山西和順、陵川發(fā)現(xiàn)有距今約4萬年左右的舊石器時代晚期洞穴遺址。洞穴居址冬暖夏涼,既可防風(fēng)雨的侵襲,又可躲避野獸的襲擊,非常適宜生活在寒冷地區(qū)的古人類居住。

這些洞穴遺址成為后來人工穴居的先聲。洞穴居址雖然優(yōu)越性很大,但是由于山西地質(zhì)構(gòu)造所限,分布不均,當(dāng)時更多吊原始人類則采用露天居址。據(jù)考文物世界古發(fā)現(xiàn),距今28000年前的山西朔縣峙峪遺址就是一處露天居址。峙峪人在平坦的砂礫灘上用較大的石塊圍成直徑約4~5米的圓形矮墻,以樹枝架起,用草或獸皮搭成簡單的居室據(jù)考古和對人類當(dāng)時生產(chǎn)力等方面因素的分析,在舊石器時代晩期,人類已有了模擬洞穴居址及在黃土嫁上人工挖穴的實(shí)踐。可以說在舊石器時代晚期,山西境內(nèi)至少已有了土穴和石砌兩種建筑形式。

到了新石器時代,人類已由食物采集轉(zhuǎn)向食物生產(chǎn)階段。定居的生活和生產(chǎn)力水平的提高,使人工穴居成為當(dāng)時山西境內(nèi)人類的主要居住類型。初期的穴居形制簡陋,其剖面形式呈喇叭口豎穴,平面是不規(guī)則的圓或橢圓。仰韶文化時期,居所已進(jìn)入半穴居,頂部利用樹木枝干和其它植物莖葉之類構(gòu)成圍護(hù)結(jié)構(gòu)。

龍山文化時期是山西土窯洞的創(chuàng)立和定型時期禮從龍山文化時期的山西襄汾陶寺遺址的建筑遺存來看,已初創(chuàng)了土窯洞的建筑形式。這時期的居室小,尚未擺脫口小底大袋狀圓形土穴模式的局限,只能順沿黃土坡崖面為門道入口:窄小低矮的隧道更多地利用天然地勢:居室周壁未做人工加固處理。

土窯洞的進(jìn)一步發(fā)展,可以從山西夏縣東下馮遺址和山西太谷白燕等窯洞遺址看出。這時期的土窯洞,無論土方工程的挖掘技術(shù),還是建筑裝修處理技術(shù)方面,不斷出現(xiàn)具有階段性的局部變革和新的發(fā)展。突出成就表現(xiàn)為建筑形式、平面布局與結(jié)構(gòu)多種多樣,初步具備了中國古代特有民居形式的格局。山西曲沃縣方城的雙間土窯洞和石樓倒岔溝的土窯洞建筑群則顯示出土窯洞的建造和裝修技術(shù)都已規(guī)格化和十分講究。

居室明顯加大,生土墻壁上裝修草泥白灰墻皮,在墻裙、燒灶等部位畫彩,并采用木柱加固頂部等都說明這時期的土窯洞已漸趨成熟⑴。土窯洞的進(jìn)一步發(fā)展,約是夏紀(jì)年初期,人們利用土壤的力學(xué)性能,周壁承受頂部荷載,拱頂跨度更為適當(dāng),取消木柱支撐。這種格局定型并沿用至今。除土窯洞建筑外,龍山文化時期還有大量地穴和地表建筑。石灰抹面住宅已大量釆用。

夏商時期,夯筑技術(shù)已普遍出現(xiàn)。在東下馮遺址中發(fā)現(xiàn)了夏紀(jì)年時期有“回”字形壕溝和人們使用的長方形水井,其次有許多地面建筑地穴及窯洞。

據(jù)考古資料及上古的一些記載,先秦時期,山西南部汾澆水流域,晉東南沁河流域,忻定盆地與五臺山系森林植被茂盛。茂盛的森林植被為建造木構(gòu)居室提供了先決條件。雖在山西境內(nèi)沒有考古發(fā)現(xiàn)先秦時期的木構(gòu)建筑,但從山西侯馬喬村戰(zhàn)國墓出土的棺木炭末可以斷定當(dāng)時已具有建造木構(gòu)建筑的技術(shù)。在侯馬發(fā)掘的東周燒陶窯址中有板瓦或筒瓦等建筑材料出土也說明了當(dāng)時已有了木構(gòu)瓦屋的居住類型。

元代以前的山西民居可以從壁畫、石窟寺雕刻中看出。現(xiàn)尚存有高平市陳堰鎮(zhèn)中莊村的元代民居。三間正房,面南背北,大門居中,但較兩側(cè)檐墻退后1.5米,檐柱的側(cè)腳很明顯,.此做法不同于明清民居。

明清兩代,國家的統(tǒng)一為社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展創(chuàng)造了一個比較安定的環(huán)境,促進(jìn)了農(nóng)民生產(chǎn)的積極性,促使農(nóng)業(yè)、手工業(yè)以及社會商品經(jīng)濟(jì)有了的較大發(fā)展。住宅建筑也呈現(xiàn)出前所未有的多種民居形式。突出反映在以下三個方面。

1.由于燒磚技術(shù)的空前發(fā)達(dá)及經(jīng)濟(jì)增長,使磚廣泛用于民居建筑上。

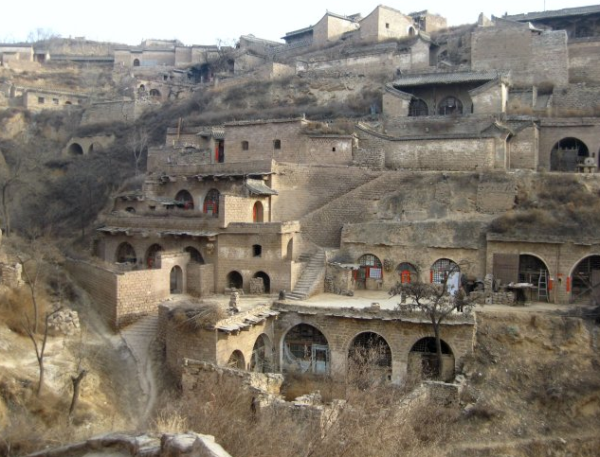

2.創(chuàng)造了磚砌窯洞和木構(gòu)建筑相結(jié)合的新的建筑形式。這種形式多集中在山西晉中地區(qū)南部和臨汾地區(qū)的盆地邊坡地帶。這一帶最初是窯洞區(qū),由于這些地區(qū)歷來交通便利,經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá),外部一些發(fā)達(dá)地區(qū)的木結(jié)構(gòu)建筑形制對當(dāng)?shù)厝司幼〗ㄖ问疆a(chǎn)生的影響和經(jīng)濟(jì)條件的可能,使得當(dāng)?shù)孛窬影l(fā)展較快。結(jié)合窯洞建筑的優(yōu)點(diǎn),于是人們便創(chuàng)造出這種結(jié)合兩種居住建筑特點(diǎn)的居住建筑形式。它從窯洞式住宅體系脫胎出來,逐漸形成發(fā)展成為一種新的獨(dú)特體系。

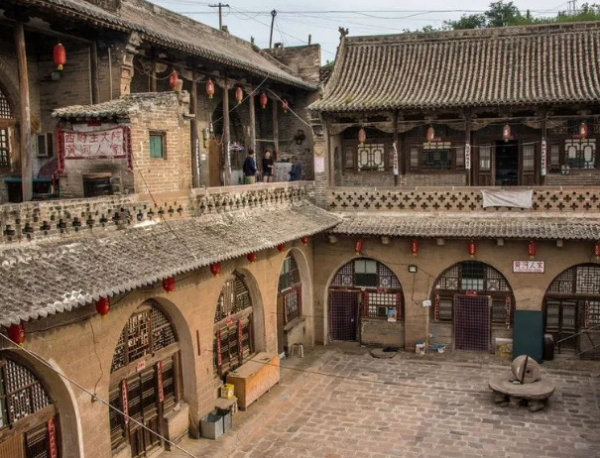

3.商業(yè)的繁榮促使商人住宅的興起。明清時期,山西的商業(yè)十分活躍,這些商人發(fā)財(cái)致富后,在家鄉(xiāng)建造大宅,住房比大爭闊,追求繁麗裝飾。如祁縣喬家大院,襄汾丁村民居,平遙、太谷的住宅無不反映出高墻深院、雕刻精麗的特點(diǎn)。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|