到一座城市后,一定要去博物館看看。這是許多人的習慣。博物館就像一座城市的窗口,經由它,可以洞曉這座城市最久遠的秘密,觸摸她最柔軟的心事,遇見她的現在,猜想她的未來。

依附于城市,博物館變得不可或缺,但現在,這種關系正在發生某種微妙的變化:越來越多的人,因為一座博物館,而去一座城市。不是因為城市,而是因為博物館本身的魅力。

你有你的銅枝鐵干/像刀像劍也像戟/

我有我紅碩的花朵/像沉重的嘆息/又像英勇的火炬/

如果可能,如今的博物館,大概也會寫一首這樣的詩,送給她曾經依附的城市。近幾年,她已從曾經“攀援”城市的“凌霄花”,長成了一株獨立的“木棉”。每到節假日,博物館就成了主要聚集地之一,人們來這里追尋過去,也來這里幻想未來。

為何,博物館的魅力如此之大?

因為一個人

風啊,水啊,一頂橋。

只要看到這句話,臨水而立、清俊高貴的木心美術館就浮現在腦海中了。自2015年11月正式開館后,這座由貝聿銘弟子岡本博、林兵設計,以展示木心畢生心血與美學遺產為主的美術館,便成為許多文藝青年的“朝圣”之地,多年來人流不絕。

2021年4月18日,來到木心美術館的青年們明顯比往常要多一些,因為這一天,木心的故居也對外開放了。五湖四海、互不相識的一群人,不遠千里、跋山涉水來到同一座美術館,只是為了接近一個人,接近陳丹青口中的那個木心——“一個讓人心酸的人”。在這個時代,是多么浪漫的一件事啊。

木心美術館|圖@木心美術館

來木心美術館的人,是為了被陳列在美術館的木心。也有一些人,去美術館是為了美術館的設計者。在近距離的觀察中,空間的宏觀與細節,一一進入眼中化在心里,就成了參觀者對設計師的設計語言最直接、最主觀、最獨特的認知,每每此時,他們便仿佛洞悉了大師們的內心,窺到了設計的秘密。

從成都市區向西南方約40公里,便可看見一座扁舟似的美術館,懸浮在一片水光山色中。它就是知美術館,由國際建筑大師隈研吾設計,許多人去這座美術館,最初都是沖著“隈研吾”這三個字去的。

隈研吾有著許多讓人著迷的作品,根津美術館、廣中美術館、木橋博物館,都是癡迷建筑的人不遠千萬里也要去一探究竟的經典建筑。讓建筑消失,是隈研吾的設計理念,他最擅長的,便是運用各種當地的自然元素與建筑材料,讓建筑融于自然。

第一次造訪成都新津時,隈研吾被周圍農家屋舍鋪滿老瓦片的屋頂之美所震撼,在設計這座美術館時,便用數量龐大的瓦做了美術館的表皮,這些曾經歸流雨水的瓦片,在周圍水面的波光蕩漾里,像風一樣飄逸,整個美術館也給人以輕盈甚至失重的神奇觀感。這就是隈研吾的魅力,也是知美術館吸引游客的魅力所在。

和美術館|圖:@和美術館

與隈研吾多變的建筑材料和建筑語言相比,自學成才的安藤忠雄數十年如一日堅持著自己的建筑風格——清水混凝土加上光和風。從住吉的長屋到光之教堂、水之教堂,清水混凝土的建筑里,光和風這樣的空無元素,也自有它們獨特的邏輯,賦予了空間戲劇性,為空間增添了難以名狀的色彩。

這正是安藤忠雄區別于其他建筑師的最大魅力。所以,聽聞這位知名的“美術館專業戶”是順德和美術館的設計者,且這是他在中國設計的最大單體美術館之后,許多人都慕名前往,想看一眼這位早在1995年就獲得國際建筑界最高榮譽普利茲克獎的“清水混凝土詩人”在滿滿煙火氣的順德寫下了怎樣的詩作。

在這座美術館身上,安騰忠雄以從嶺南的山體上抽象出“圓”之形狀,傳承中原古建筑“天圓地方”的理念,以純幾何立體的交錯創造出具有嶺南建筑文化特征、呈現光影禮贊的建筑風景。排隊來此參觀的年輕人,每個人朋友圈的九宮格里都曾出現過這座美術館里的光影,那是一個令人著迷的世界。

因為一個時代

相較于現代氣息更濃的美術館,大多數人更傾向于去名副其實的博物館,那些滿是時代氣息的博物館里,似乎藏著一條時空隧道,總是回蕩著遙遠時代的魅惑召喚。那里,藏著我們的來處,藏著文化的記憶,藏著一個個讓人心魂搖曳的時代。

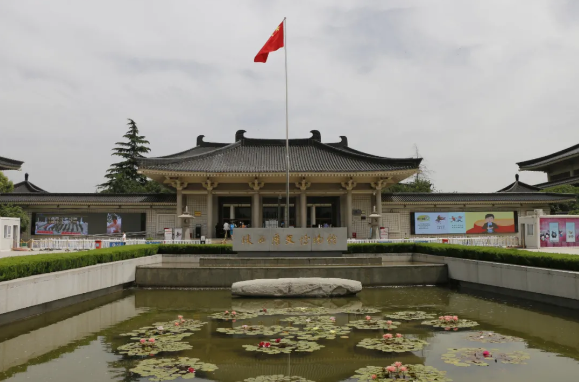

上圖:南京博物院下圖:陜西歷史博物館@文博圈

設計元素與建筑風格突出盛唐風采的陜西歷史博物館,與遼代建筑風格的南京博物院、在明清兩代皇宮及其收藏基礎上建立起來的故宮博物院,自不消說,早就是歷史愛好者們及普通游客趨之若鶩的“網紅”博物館了。

從2017年到如今,三季《國家寶藏》節目,陸續將二十幾座寶藏博物館推到了觀眾面前,饗宴于歷史的風云與文物的精美,國史、國潮、國風在年輕人中間刮起了一次又一次的潮流之風。越來越多的年輕人,因為一座座博物館,踏上了通往遠方的溯史之旅。

文字是歷史的記錄,是文化的載體,這個國慶,不妨從文字開始一段溯史之旅。

甲骨文,是中國最早的文字,它開啟的,是一個晨光熹微的啟蒙時代。文字讓中華文明源遠流長,文字記載了中國歷史的悠久厚重,在中國文字博物館里,最能深刻體會到“源遠流長”“悠久厚重”這八個字背后的支撐體系是如何在光陰的長河里逐漸完善的。

1899年秋,清朝國子監祭酒王懿榮在一片來自河南安陽的“龍骨”上發現了一些特殊符號,他斷定,這些刻痕就是中國最早的文字,一片甲骨驚天下。2009年深秋,在甲骨文的故鄉,河南安陽,中國文字博物館正式開館,詳實的資料、嚴謹的布局、科技與古老的結合,吸引了一批又一批的觀眾,來這里了解文字的演變脈絡和那些創造了燦爛文化的時代。

每到秋季,當曾經的故都們都被秋染了色彩、蒙上詩意的時候,人們喜歡用“一到深秋,XX就變成了XX”的句式,來表達對一座城市秋日的贊嘆和對那些逝去時代的懷緬。南京比較例外,因為一到秋天,有人說她是金陵,有人說她是建康,還有人說她是建鄴,但當淅瀝潮冷的秋雨飄起時,王安石那句“六朝舊事隨流水,但寒煙衰草凝綠”才最能代表人們對南京“六朝”時代的懷緬。

其實,距離盛名在外的南京博物院不遠處,還有一座只有癡迷六朝時期的人才會踏足的六朝博物館。這座博物館,是貝聿銘的兒子貝建中在六朝建康城的一部分遺址上設計建造的,人們來這里,是為了感受承漢啟唐的“六朝文明”。那是中國歷史上繼春秋戰國之后的又一文化高峰,在書法等領域的藝術成就迄今無人能及;那時,南京是全世界唯一的人口超過百萬的城市,與古羅馬城并稱“世界古典文明兩大中心”……

我們在博物館里,回望一個個過去的時代,也是為了找回曾經的文化自信,更好地走向未來。

因為一種美

更多的人去博物館,是為了感受歷史大浪淘沙后留下的藝術之美。

為了感受這份穿越時空之美,人們一次次離開自己居住的城市,在一座座博物館里流連,為那些歷史塵埃遮不住的美而贊嘆、而感動、而沉浸。那是人類想象力與創造力的凝聚精華,正因如此,我們才鍥而不舍地追求、孜孜不倦地探索和發現那近乎永恒的美。

如果找幾個符號,來代表中國之美,那么青花瓷一定名列前茅。

元代的時候,江西景德鎮湖田窯出現成熟青花瓷,有明一代青花瓷發展至頂峰,清代時更是衍生出諸多品種,從王侯將相到平民百姓家,青花無處不有,以其豐富多彩、明凈素雅的特點,深刻影響了中國人的審美數百年。

景德鎮雖是青花瓷主要產地,但在探索元青花之美時,人們還是要去宜春的高安市博物館。這座博物館很少有人聽過,但在癡迷元青花的圈子里,她卻是如雷貫耳的存在——雖然只藏有19件元青花,但已足以排名世界前三了,要知道全世界現存的元青花也只300件左右,就連國家博物館僅有的那件元青花,也是從這座博物館調撥的,所以,她索性被稱為元青花博物館。

西安碑林博物館|@碑林文化旅游

與元青花相比,書法之美的欣賞門檻似乎就要高很多了,用美學家蔣勛的一句話來說,書法是與自己相處最真實的儀式,正是因為這種濃郁的個人色彩,書法蘊含了情感、思想和生命的能量,廣受國人的喜愛,數千年而不衰。

一千個人去西安,有一千種理由,但書法愛好者去西安,只有一個理由:西安有收藏中國古代碑石時間最早、收藏名碑數量最多的西安碑林博物館。這座由西安孔廟建筑群擴建而成的博物館,集中了許多杰出書法家的傳世名作,凡學書法所臨的《曹全碑》《多寶塔碑》、《玄秘塔碑》等多藏于此,素有“書法藝術故鄉”的美譽。

美,是無用之用,但自文明肇始以來,便是人類不懈的追求;美,是千人千面,來源于生活卻高于生活,讓我們在平淡日子里看到了星漢燦爛。也許,這就是人們去博物館尋求美的真正原因。

因為一種生活

博物館的魅力,恰恰在于她的廣博與包容,陽春白雪她捧在手心,下里巴人她也不拒之門外。而那些被展示在博物館里最真實的人間煙火,也以它的樸實無華與親切溫和,吸引著游人的目光。

都道四川人生活安逸,川菜在如今的美食界也占有舉足輕重的份量,四川人干脆就在省會成都造了一座川菜博物館,來展示他們的美食文化和生活方式。作為全世界唯一一個以菜系為主要陳列展示內容的活態主題博物館,從川菜到川酒、川茶,再到川戲、川派建筑、川式園林,四川人的生活狀態與生活樣貌,得到了淋漓盡致的展示。

更有意思的是,這座博物館的互動演示館里,正中央就是一個大廚房,川菜師傅現場演示川菜的刀工、火候以及成才過程,游客也可以參與其中,通過味覺來感受川菜魅力,體驗川菜文化。吃過川菜,還可以去品茗休閑館中喝喝壩壩茶,體驗一會兒四川人的安逸。

也許,無論在博物館里尋求什么、得到什么,所有的抽象概念,最終都要回歸生活,回歸到最日常、最質樸的場景里,所以這種地域特色鮮明的博物館越來越受到年輕觀眾的喜歡。

山西青銅博物館圖@文博圈

成都的川菜博物館,展示了成都人的生活方式和川菜文化,北京的史家胡同博物館展示的,則是北京人的生活方式和胡同文化。

史家胡同博物館,原是民國三大才女之一凌淑華的故居,其女陳小瀅將產權轉讓出來,建立了這座博物館。這是北京第一家胡同博物館,也是第一家聲音博物館,除了能看到130座微縮復原的院落,還能聽到70多種已經消失在北京生活中的“胡同聲音”。當徜徉在這座招待過泰戈爾、徐志摩、胡適、齊白石的院子里,耳畔響起久遠的叫賣聲音時,會令人產生一種不知今夕何夕的恍惚感,仿佛回到了北平的某個午后……

一座博物館,就是一所學校。她連接著過去、現在和未來,不是“老學究”的專屬,年輕人越來越熱衷于因為一座博物館,去一座城市、探索一個時代、追尋一種精神,或許就是因為,我們在其中得到的所有,無論知識還是感受;我們在其中追尋的所有,無論時代還是美學,都能為生活帶來不一樣的色彩。

如果非要說一個逛博物館成為潮流的理由,我想,那個理由就是:因為她本來就是生活的一部分。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|