“爆竹聲中一歲除,春風(fēng)送暖入屠蘇。千門萬戶曈曈日,總把新桃換舊符。”在遠(yuǎn)古時(shí)期,我們祖先通過不斷觀察時(shí)間變化和季節(jié)更迭,逐步掌握了一年四季周而復(fù)始的自然規(guī)律。春節(jié)在古代是一個(gè)“一元復(fù)始,萬象更新”的日子,意味著春季的來臨和希望的開始。

春節(jié)現(xiàn)在是中國最熱鬧、最隆重以及活動最豐富的節(jié)日,在古代也一樣很重要。春節(jié)就是我們俗稱的“過年”,商朝時(shí)期的甲骨文中就有關(guān)于“年”的記載。熱衷于崇拜祖先和信奉自然神靈的商朝人認(rèn)為豐收是神的恩賜,每年都會舉行一次祭祀活動祈求來年“風(fēng)調(diào)雨順,五谷豐登”。

不僅是商朝,西周時(shí)期,上至王宮的天子下至民間的百姓,每年的除夕之夜都要祭祀祖先和祈求神靈的賜福,并且舉行儀式來驅(qū)邪逐疫,慶祝豐收,祈禱來年的平平安安。現(xiàn)代的春節(jié)活動中仍保留了一些相關(guān)的古老習(xí)俗和信仰。

漢武帝時(shí)期,以正月初一為“年”,春節(jié)被固定為每年的正月初一,守歲、換桃符、燃爆竹等民俗也開始興起,圍繞春節(jié)的各項(xiàng)活動越來越活躍,儀式越來越完整。經(jīng)過兩千多年的不斷演化,最終成為中國的第一大節(jié)日。

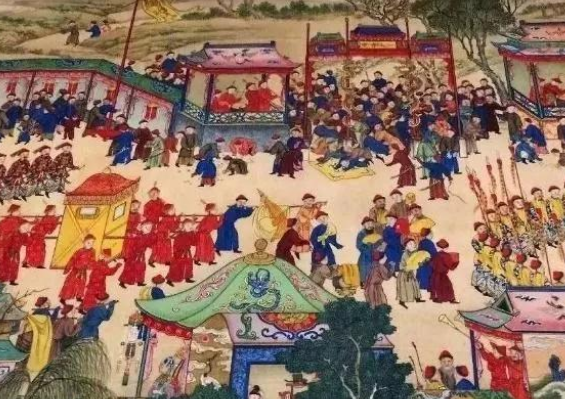

春節(jié)真正成為普天同慶,全國參與的最重要佳節(jié)是從唐代開始的。大唐盛世氣象,經(jīng)濟(jì)繁榮、百業(yè)興旺、思想開明、文化璀璨。這個(gè)時(shí)代春節(jié)的習(xí)俗與功能發(fā)生了重大變化,慢慢地從驅(qū)邪祈愿的神秘氣氛中走了出來,將重點(diǎn)由祭祀神轉(zhuǎn)向了娛樂人。

那么,具體到歷朝歷代,古人究竟是如何過春節(jié)的呢?古代的春節(jié)究竟有哪些風(fēng)俗呢?我們挑選一些主要的、比較人文的來講一講。

晉朝時(shí)候春節(jié)的風(fēng)俗:饋春盤

“立春咸作春盤嘗,蘆菔芹芽伴韭黃。互贈友僚同此味,果腹勿須待膏粱。”古代在立春有吃五辛盤的風(fēng)俗。如《荊楚歲時(shí)記》載:“元日,……進(jìn)屠蘇酒,下五辛盤。”周處《風(fēng)土記》:“元日造五辛盤。”注云:“五辛所以發(fā)五藏之氣,即大蒜、小蒜、韭菜、云苔、胡荽是也。”五辛盤就是春盤。

唐朝時(shí)候春節(jié)的風(fēng)俗:飾梅花妝

“初七人日又立春,梅花點(diǎn)額顏色新。此身若在含章殿,疑是壽陽宮里人。”古代以正月初七日為“人日”,《事物記》載:東方朔最初置“人日”。此風(fēng)俗傳至唐朝,婦女多在臉上畫各式圖案;有“斜紅、面靨”等名目;涂唇有“萬金紅、大紅春、內(nèi)家圓”等名目。

其實(shí),婦女在臉上點(diǎn)畫裝飾,早在春秋戰(zhàn)國時(shí)已經(jīng)興起了;長沙出土楚國女俑的臉上就有圓點(diǎn)的圖案可證。到唐代發(fā)展為往臉上貼金箔花鈿,成為一種化妝時(shí)尚。

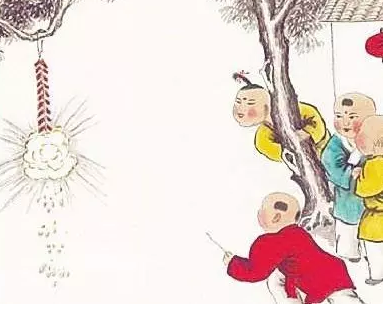

宋朝時(shí)候春節(jié)的風(fēng)俗之一:燃爆竹

“霹靂聲中舊歲除,為驚疫魃燃青竹。一自火藥發(fā)明后,難止新年放鞭俗。”據(jù)《神異經(jīng)》載:西方山中有山臊,犯之則令人寒熱。但它怕竹子爆聲。于是人們燒竹來趕走它。

唐代詩人來鵠詩云:“新歷才將半紙開,小庭猶聚爆竿灰。”宋代王安石詩:“爆竹聲中一歲除,春風(fēng)送暖入屠蘇。”

在火藥發(fā)明之后,人們在春節(jié)仍然燃爆竹。范成大《爆竹行》中描寫燃爆竹的過程:“截筒五尺煨以薪,節(jié)間汗流火力透,健仆取將仍疾走。兒童卻立避其鋒,當(dāng)階擊地雷霆吼。一聲兩聲百鬼驚,三聲四聲鬼巢傾。十聲連百神道寧,八方上下皆和平。卻拾焦頭疊床底,猶有馀威可驅(qū)癘。”

在南宋出現(xiàn)用草紙裹火藥扎成卷形的爆仗。《武林舊事》:“至于爆仗,內(nèi)藏藥線,一連百余不絕。”此指用藥線串在一起的鞭炮。

宋朝時(shí)候春節(jié)的風(fēng)俗之二:教坊自樂

“良辰美景奈何天,淚眼裝歡又一年。堪喜歲首無官役,相聚青樓奏管弦。”宋代教坊妓女原屬宮廷,是為官妓;“紹興年間,廢教坊職名,如遇大朝會、圣節(jié),御前排當(dāng)及駕前導(dǎo)引奏樂,并撥臨安府衙前樂人……”另有私妓,在市井演唱。官府有事,如設(shè)酒庫賣酒,為招攬生意,“官私妓女,顧倩只應(yīng)”。一年之內(nèi),難得休息。只有新歲初一有空閑自娛。

宋朝時(shí)候春節(jié)的風(fēng)俗之三:宮中賜銀幡

“新春拜過至初三,大內(nèi)銀幡賜百官。朝回兩袖天香滿,帽飾招得笑語喧。”《東京夢華錄》:“春日,宰執(zhí)親王百官,皆賜金銀幡勝,入賀訖,戴歸私第。”蘇轍《除夜元日省宿致齋》詩云:“今歲初辛日正三,明朝風(fēng)氣漸東南。還家強(qiáng)作銀幡會,雪底蒿芹欲滿籃。”

南宋仍沿北宋風(fēng)習(xí)。《夢粱錄》:“立春日,宰臣以下,皆賜金銀幡勝,懸于幞頭上,入朝稱賀。”

宋朝時(shí)候春節(jié)的風(fēng)俗之四:蠶卜

“捉弄米粉狀蠶絲,內(nèi)藏吉語待爾食。喜得佳兆雖自設(shè),依然歡樂不可支。”宋楊萬里有《上元夜里俗粉米為蠶絲,書吉語置其中以占一歲之禍福,謂之蠶卜,因戲作長句》詩:“今年上元家里住,村落無燈惟有雨。隔溪叢祠稍簫鼓,不知還有游人否?兒女炊玉作蠶絲,中置吉語默有祈,小兒祝身取官早,小女只求蠶事好。”

明朝時(shí)候春節(jié)的風(fēng)俗之一:拜年送名片

拜年不必進(jìn)府門,送上名片抵見人。各處賀歲皆如此,贈予紙店大筆金。宋代已用名片拜年,稱為“飛帖”。各家門前貼一紅紙袋,上寫“接福”,即承放飛帖之用。《清波雜志》載:“元祐年間,新年賀節(jié),往往使用傭仆持名刺代往。”到明代仍然如此。

文徵明《拜年》詩云:“不求見面惟通謁,名紙朝來滿敝廬。我亦隨人投數(shù)紙,世情嫌簡不嫌虛。”

明朝時(shí)候春節(jié)的風(fēng)俗之二:鞭春牛

“年年春打六九頭,煙火爆竹放未休。五彩旌旗喧鑼鼓,圍看府尹鞭春牛。”袁宏道有《迎春歌》,證明迎春儀式已經(jīng)演化為一種盛大的歌舞活動。明代鞭春牛,還有麒麟搭配,清代年畫,更畫出大象和春牛作伴,取意“萬象更新”。

明朝時(shí)候春節(jié)的風(fēng)俗之三:走百病上城頭

“姐妹元宵結(jié)伴游,金吾不禁登城頭。走出深閨祛百病,勝到岳陽萬丈樓。”六對山人《錦城竹枝詞》:“為游百病走周遭,約束簪裙總?cè)±巍F续P鞋端瘦極,不扶也上女墻高。”描寫當(dāng)時(shí)成都婦女在元宵夜遍游城墻為樂事。

古時(shí)候人們過春節(jié)的風(fēng)俗和活動與我們今天雖有不同,其實(shí)卻是一脈相承。時(shí)間雖然跨越千年,炎黃子孫卻通過春節(jié)這個(gè)節(jié)日,將祖先與后世子孫緊密地聯(lián)系在一起。不管歲月如何流逝,我們炎黃子孫都秉承同一個(gè)心愿:新春到來,闔家團(tuán)圓,幸福安康。正是年年歲歲節(jié)相似,歲歲年年情更濃。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|