說(shuō)起中國(guó)的刺繡,已經(jīng)擁有好幾千年的歷史。中國(guó)的四大名繡指的是中國(guó)民族傳統(tǒng)刺繡工藝中的蘇繡、湘繡、粵繡、蜀繡。那么這四個(gè)名繡都是怎么樣的呢?

蘇繡

蘇繡,是以江蘇蘇州為中心包括江蘇地區(qū)刺繡產(chǎn)品的總稱。其蘇州地處江南,蘇繡的發(fā)源地在蘇州吳縣一帶,濱臨太湖,氣候溫和,盛產(chǎn)絲綢。因此,素有婦女擅長(zhǎng)繡花的傳統(tǒng)習(xí)慣。

優(yōu)越的地理環(huán)境,絢麗豐富的錦緞,五光十色的花線,為蘇繡發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。在長(zhǎng)期的歷史發(fā)展過(guò)程中,蘇繡在藝術(shù)上形成了圖案秀麗、色彩和諧、線條明快、針?lè)ɑ顫姟⒗C工精細(xì)的地方風(fēng)格,被譽(yù)為“東方明珠”。

粵繡

粵繡是以廣東省潮州市和廣州市為生產(chǎn)中心的手工絲線刺繡的總稱,包括潮繡和廣繡兩大分支,潮繡是主流,粵繡之一的廣繡最初創(chuàng)始于少數(shù)民族,古時(shí)繡工大多是潮州、廣州男子,為世所罕見(jiàn)。其分布地區(qū)即潮州府地區(qū)(潮州、汕頭、揭陽(yáng)、潮陽(yáng)、普寧、澄海、饒平、惠來(lái)等地)“潮繡”和廣州府地區(qū)(南海、番禺、順德、中山)的“廣繡”。

《嶺南叢述》載:“清代粵繡工人多是廣州人和潮州人,特別是潮州繡工為上,皆男子為之,精于女工,為其他省市所罕見(jiàn)。”《存繡堂絲繡錄》及《纂組英華》等書(shū)介紹明末清初的粵繡說(shuō):“鋪針細(xì)于毫芒,下筆不忘規(guī)矩,其法用馬尾于輪廓處施以綴繡,且每一圖上必繡有所謂間道風(fēng)的飛白花紋,所以成品花紋自然工整”。

根據(jù)現(xiàn)存粵繡作品分析,它的針步短,色彩濃艷,花紋生動(dòng)寫(xiě)實(shí)。雍正、乾隆時(shí)期曾大量行銷歐洲和中近東各國(guó),當(dāng)時(shí)有專作外銷品的作坊。

蜀繡

蜀繡,亦稱“川繡”,是以成都為中心的四川刺繡產(chǎn)品總稱。蜀繡的歷史也很悠久,據(jù)晉代常璩《華陽(yáng)國(guó)志》中記載,當(dāng)時(shí)蜀中的刺繡已十分聞名,并把蜀繡與蜀錦并列,視為蜀地名產(chǎn)。蜀繡的純觀賞品相對(duì)較少,以日用品居多,取材多數(shù)是花鳥(niǎo)蟲(chóng)魚(yú)、民間吉語(yǔ)和傳統(tǒng)紋飾等,頗具喜慶色彩,繡制在被面、枕套、衣、鞋及畫(huà)屏。

清中后期,蜀繡在當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)刺繡技法的基礎(chǔ)上吸取了顧繡和蘇繡的長(zhǎng)處,一躍成為全國(guó)重要的商品繡之一。蜀繡用針工整、平齊光亮、絲路清晰、不加代筆,花紋邊緣如同刀切一般過(guò)于齊整,色彩鮮麗。

湘繡

湘繡,是以湖南長(zhǎng)沙為中心的刺繡產(chǎn)品的總稱。湘繡分別在1912年和1933年意大利都靈博覽會(huì)和巴拿馬萬(wàn)國(guó)博覽會(huì)上,湘繡繡品分別獲得最優(yōu)獎(jiǎng)和一等獎(jiǎng),被國(guó)外譽(yù)為超級(jí)繡品。原先,長(zhǎng)沙城里的商人們?yōu)榱藵M足一批因鎮(zhèn)壓太平軍而發(fā)跡的新貴,開(kāi)設(shè)了“顧繡莊”,不久又以湘繡之名壓倒了顧繡。

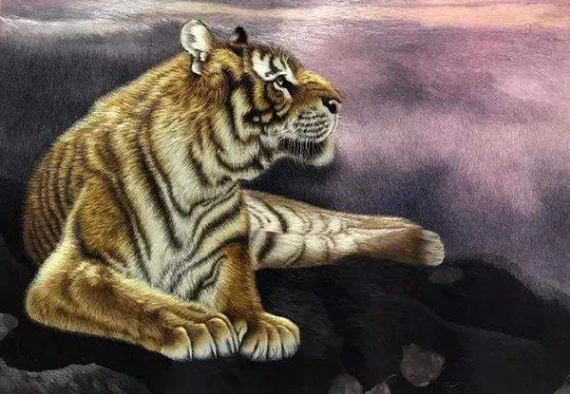

湘繡的特點(diǎn)是用絲絨線(無(wú)拈絨線)繡花,其實(shí)是將絨絲在溶液中進(jìn)行處理,防止起毛,這種繡品當(dāng)?shù)胤Q作“羊毛細(xì)繡”。湘繡也多以國(guó)畫(huà)為題材,形態(tài)生動(dòng)逼真,風(fēng)格豪放,曾有“繡花花生香,繡鳥(niǎo)能聽(tīng)聲,繡虎能奔跑,繡人能傳神”的美譽(yù)。湘繡人文畫(huà)的配色特點(diǎn)以深淺灰和黑白為主,素雅如水墨畫(huà);湘繡日用品的色彩艷麗,圖案紋飾的裝飾性較強(qiáng)。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|