麻將是風(fēng)靡大江南北的一種棋牌類游戲。看過(guò)香港TVB電視劇《醉打金枝》的朋友,一定會(huì)對(duì)里面打麻將的情節(jié)印象深刻。在電視劇里,唐朝公主也熱衷于打麻將,時(shí)稱“打馬吊”。這樣算下來(lái),麻將在中國(guó)至少有一千三四百年的歷史了。事實(shí)果真如此嗎?在這一篇里,我們就來(lái)探尋一下麻將的前世今生。

古代將賭輸贏﹑角勝負(fù)的游戲稱為“博戲”。中國(guó)最早的博戲是“六博”,先秦時(shí)便已流行。孔子曾經(jīng)說(shuō)過(guò)這么一句:“飽食終日,無(wú)所用心,難矣哉!不有博弈者乎?為之,猶賢乎已。”意思是整天吃飽了沒(méi)事干,也挺鬧心的。幸好還有六博和圍棋,玩玩也比閑著強(qiáng)啊!看來(lái),老夫子并不是每天都在“之乎者也”,偶爾也玩六博放松放松。

六博的對(duì)陣雙方各有六枚棋子,在一張方形棋盤(pán)上行棋。棋盤(pán)有棋路,中間橫一空間為水,放置魚(yú)棋兩枚。游戲時(shí),雙方輪流擲采,擲骰子決定行棋的步數(shù)。棋到棋盤(pán)中間水處則能吃掉對(duì)方的“魚(yú)”,并獲得棋子,以此判斷勝負(fù)情況。六博有點(diǎn)像今天“大富翁”之類的游戲,和麻將的形制還差很遠(yuǎn)。

漢代博具(藏于湖南省博物館)

麻將的鼻祖是唐朝的葉子戲,一種紙牌類的博戲。葉子本身是一種紙片。古人看書(shū)時(shí)為方便查找,往往在葉子上寫(xiě)出備檢的要目,置于書(shū)中,類似今天的書(shū)簽。也許是看書(shū)看累了,古人就在“書(shū)簽”上畫(huà)上圖案,發(fā)明了葉子戲。

葉子戲有四十張牌,分四種花色。葉子戲的具體玩法已經(jīng)失傳,但根據(jù)古書(shū)畫(huà)的記載,應(yīng)該類似于今天的撲克,但需要用到骰子。葉子戲在唐朝很流行,公主甚至能玩?zhèn)€通宵。《杜陽(yáng)雜編》記載:“(同昌公主)好為葉子戲,夜則公主以紅琉璃盤(pán)盛夜光珠,令僧祁捧立堂中,而光明如晝焉。”晚上為了玩葉子戲,令僧人捧著夜明珠照明,像不像成宿打麻將的富太太?電視劇《醉打金枝》中,公主打麻將的情節(jié)可能以此為原型。

到了宋朝,葉子戲更加流行。南宋《西湖老人繁勝錄》記載當(dāng)時(shí)有專門(mén)賣(mài)葉子牌的行市。宋朝的雜耍表演中,還有江湖藝人將猴子訓(xùn)練成為“斗葉猢猻”,為觀眾表演葉子戲。但宋人在玩葉子戲的過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)紙牌很容易磨損,而且野外玩牌時(shí)紙牌容易被風(fēng)吹走,故在葉子戲的基礎(chǔ)上發(fā)明了骨牌,用獸骨制作棋牌。因?yàn)槭窃谒位兆谛湍觊g發(fā)明的,所以這種棋牌又稱宣和牌。宣和牌已經(jīng)具有了今天麻將的材料形制,但具體玩法和麻將仍有所不同,倒是和今天的牌九相近。

葉子戲發(fā)展到明朝形成馬吊牌,是今天麻將的前身。打馬吊牌有莊家、閑家之分,玩家輪流坐莊。三個(gè)閑家合力攻擊莊家,使之下莊。根據(jù)胡適考證,馬吊牌三人對(duì)一人,像馬站立時(shí)吊腳一樣,所以稱為“馬吊”。馬腳后來(lái)變音為麻雀,麻雀又變音為麻將,所以馬吊是麻將的前身。馬吊牌有四種花色——萬(wàn)貫、貫、文錢(qián)、索,皆與籌碼相關(guān)。索是穿錢(qián)的繩子,文錢(qián)是一枚銅錢(qián),貫是一串銅錢(qián),萬(wàn)貫就是一萬(wàn)貫銅錢(qián)。馬吊共有四十張牌,四個(gè)打牌者各取牌八張,剩余八張放在牌桌中間,玩家輪流取牌、出牌。這種玩法和今天麻將很接近了。

清初,在馬吊牌的基礎(chǔ)上又衍生出了默和牌。牌面只留三種花色——萬(wàn)貫、文錢(qián)、索子,就是今天麻將的萬(wàn)、餅、條。每張花色一到九各四張牌,另加入各種配牌,總共一百二十張。默和牌的花色與今天的麻將幾乎一致,只是萬(wàn)字牌上面畫(huà)的是水滸人物。今天,山東和東北地區(qū)依然有這種紙牌游戲,名曰“水滸紙牌”,王老師小時(shí)候就見(jiàn)過(guò)老人玩這種紙牌。

山東省濰坊市楊家埠的水滸紙牌

現(xiàn)代意義上的麻將出現(xiàn)在清末,誕生地普遍被認(rèn)為是浙江寧波。相傳,同治年間的官員陳魚(yú)門(mén),在寧波馬吊牌的基礎(chǔ)上改進(jìn)出了麻將。還與當(dāng)時(shí)英國(guó)駐寧波領(lǐng)事夏福禮一起打麻將增進(jìn)感情,麻局自古是社交的捷徑。后來(lái),陳魚(yú)門(mén)又到上海經(jīng)商,將麻將帶到了萬(wàn)國(guó)云集的十里洋場(chǎng),麻將從此風(fēng)靡全國(guó)。寧波話中“麻雀”和“麻將”是同音,也可印證麻將源于寧波。今天寧波天一閣景區(qū),設(shè)有麻將創(chuàng)始人陳魚(yú)門(mén)的雕像,景區(qū)內(nèi)還有麻將博物館。

關(guān)于麻將的發(fā)明,還有多種其他傳說(shuō)。另一種流傳比較廣的說(shuō)法認(rèn)為,麻將的發(fā)明和護(hù)糧工有關(guān)。明清時(shí)期的江蘇太倉(cāng)有很多糧倉(cāng),為了防止麻雀偷食糧食,護(hù)糧工經(jīng)常要捕殺麻雀。閑暇之余,他們就發(fā)明了麻將。麻將中的諸多元素都和捕殺麻雀相關(guān)。比如麻將一詞的吳語(yǔ)發(fā)音和麻雀的發(fā)音相同。再如麻將里的餅字牌,又稱筒,源自護(hù)糧工打麻雀的火銃。這似乎也能自圓其說(shuō),但從麻將的演變史來(lái)看,其絕非一朝一夕的發(fā)明,而是在古代各種棋牌類游戲的基礎(chǔ)上融合而來(lái)。還有一種說(shuō)法認(rèn)為是鄭和下西洋時(shí)的水手們發(fā)明了麻將,這種說(shuō)法無(wú)據(jù)可考,可信度不高。

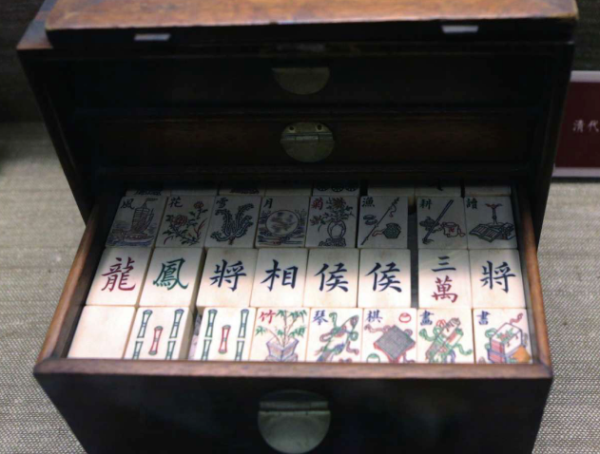

清代象牙麻將牌(藏于北京故宮博物院)

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|