“春運(yùn)”一詞最早出現(xiàn)在1980年的《人民日?qǐng)?bào)》上,是隨著改革開放對(duì)人口流動(dòng)的限制放寬后,中國(guó)出現(xiàn)的特有的社會(huì)現(xiàn)象。因此,從狹義來說古人是沒有春運(yùn)的,但從廣義上來講,從春節(jié)出現(xiàn)開始,春運(yùn)現(xiàn)象就存在了,即所謂春節(jié)期間的出行。

那么,古人春節(jié)是怎么回家的?

古人也“春運(yùn)”

據(jù)我國(guó)最早一部釋義詞典《爾雅》“歲名”條解釋,年,在唐堯時(shí)稱為“載”、夏代稱為“歲”,商代稱為“祀”,一直到周代才稱為“年”。據(jù)此可以推出在周代出現(xiàn)了春節(jié)的雛形——過年,古代的春運(yùn)也應(yīng)該出現(xiàn)在這個(gè)時(shí)候。

古代受自然、禮俗“父母在不遠(yuǎn)游”等因素的限制,人口流動(dòng)的數(shù)量并不大,距離也不太遠(yuǎn),古代春運(yùn)的主體也并非“外出務(wù)工人員”,而是公務(wù)人士和商人。

雖然距離跟現(xiàn)在相比不太遠(yuǎn),但以當(dāng)時(shí)的交通條件來說,回一趟家也是非常不方便的。

為了解決回家過年的難題,古代官府也盡量不在過年時(shí)安排公務(wù)人員外出。而外出打工者、經(jīng)商人士,則會(huì)早早動(dòng)身起程上路,避免延誤回家時(shí)間。

古代也有“高速路”

“回家難”的背后實(shí)是“行路難”,解決春運(yùn)矛盾,根本上是要解決交通問題。

據(jù)《漢書·賈山傳》記載,“秦為馳道于天下”,“道廣五十步,三丈而樹,厚筑其外,隱以金椎,樹以青松”。馳道是秦國(guó)的國(guó)道,按照記載數(shù)據(jù)折算來看,馳道寬達(dá)69米,路邊還栽植松樹,綠化降噪,馳道類似于“古代的高速公路”。

秦代“高鐵”:硬木軌路

除了馳道,秦時(shí)還有直道、軌路等。這里所說的軌路,便是當(dāng)時(shí)的“高鐵“。當(dāng)然,那時(shí)的軌道非鐵軌,而是用硬木做的,下墊枕木,除了工程材料不同外,與現(xiàn)代鐵路基本沒有什么區(qū)別。馬車行駛在上面,速度非常快。

畜力車堪稱古代“大巴”

影響春運(yùn)效率的,除了路況外,還有運(yùn)輸工具。在古代,驅(qū)車動(dòng)力主要是人力和畜力。中國(guó)最早的人力車是輦,輦就是轎子的前身,之后又有癡車、獨(dú)輪車、雞公車、黃包車、三輪車。

而長(zhǎng)途運(yùn)輸特別是物流則主要靠畜力車,它就是中國(guó)古代的“大巴”。有馬車、驢車、騾車、牛車等,其中馬車是古代春運(yùn)最主要的工具,和現(xiàn)代長(zhǎng)途大巴一樣重要,至今在北方個(gè)別地方仍能看到馬車。

船是最舒服的交通工具

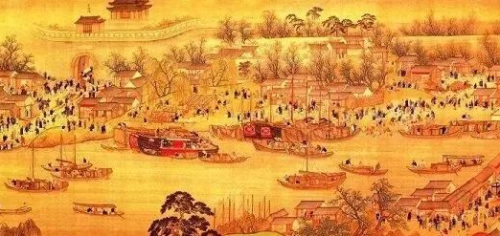

在中國(guó)古代,無論載人載貨,木船才是最重要的交通工具。京杭大運(yùn)河是中國(guó)古代重要的漕運(yùn)通道和經(jīng)濟(jì)命脈,就是因?yàn)檫\(yùn)河上的船運(yùn)送著幾百萬石的糧食,附帶大量白銀和各種商品,還有往來的官吏、客商。

唐代“春運(yùn)”全國(guó)統(tǒng)一價(jià)

是的,古代的“春運(yùn)”也是要買票的。雖說不用擔(dān)心一票難求,但是買票一事確實(shí)存在。

現(xiàn)代春運(yùn)會(huì)動(dòng)用一切運(yùn)力以保證節(jié)日運(yùn)輸,古代也是。中國(guó)過去有官辦、商辦、民營(yíng)三類交通體系,但不論是哪一種都是要收費(fèi)的。逢到節(jié)日時(shí),客運(yùn)和物流費(fèi)用會(huì)比平時(shí)貴一些,但相對(duì)來說比較穩(wěn)定。如在唐代,商業(yè)運(yùn)輸便有一個(gè)全國(guó)統(tǒng)一價(jià),并設(shè)有最高和最低限價(jià),連里程速度都有詳細(xì)的規(guī)定。

以唐開元年間為例,九品芝麻官這樣最基層的“國(guó)家干部”,月薪不超過半兩銀子。若是要坐馬車回家,恐怕得節(jié)衣縮食大半年。年年如此,為了回家過年,都得勒緊褲腰帶過上大半年的苦日子,自然不太現(xiàn)實(shí),如果走水路就輕松多了。因此,坐船回家是古人春運(yùn)時(shí)的首選。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|