中國古代工匠技藝的水平舉世矚目,但“重文輕工”的基調幾乎貫穿了所有封建王朝的政策推行之中,以至于諸多能工巧匠,并未曾留下多少寶貴的記述。

他們中時常人才輩出,向近代科學踏出試探又偉大的一步步,只是生不逢時,更多的理性與思考被湮滅于“四書五經”之中。除了不被重用,更多時候工匠們的自由也會被王權私利所限制,甚至只能作為政府登記在籍的匠人活一輩子。

工匠設計的復雜古建筑

歷朝歷代,對于底層中手工藝人的政策管控有時寬松,有時收緊,只是總結為一句話,不過是——興,百姓苦;亡,百姓苦。

春秋——技術與思想共舞

在漢文明興起的第一個小高潮——春秋時期,人們滿足了基本的衣食住行后延伸出了更多的需求,工匠在各類器具的打造方面大顯身手。

此時的百家爭鳴運動中,手工藝人眾多的墨家自成一派——其創始人墨子原是擅于制造守城器械的工匠。在這個動蕩危機且自由的時代,即使貧民百姓也亦有自己的政治主張和抱負,并盡自己所能去實現。

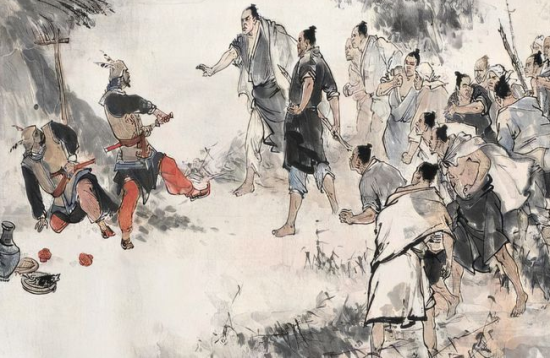

身為魯國人的墨子秉持“非攻”的思想,反對不義戰爭。當墨子聽說,一位名叫公輸盤的匠人要為楚國造攻城的武器去攻打宋國時,他從魯國趕路十天十夜到楚國,勸說公輸盤放棄。據理力爭后兩人以器械模擬交戰,公輸盤所造攻城器具不敵墨子守城器具,他便暗示殺掉墨子,便能成功攻取宋國。而墨子甘愿舍身取義,其門下追隨者亦如是,楚王知曉殺掉墨子一人,卻殺不盡承墨子學說的眾人,于是放棄了攻打宋國的打算。

而他對工匠一職的履行卻不單單只是囿于刻板地制作和打造,他在力學、幾何學、光學等學科均有自己的經驗總結和實踐。《墨經》中所提出的”端“、“尺”、“區”、“穴”等概念,大致同近代幾何學上的點、線、面等相近;而墨子和其學生也做出了世界上最早的小孔成像實驗,探究”光沿直線傳播“的奧秘。

英國漢學家李·約瑟曾指出:“墨家思想所遵循的路線如果繼續發展下去,可能已經產生歐幾里得幾何體系了。”

這個時期齊國管仲提出“四民分業,士農工商”政策,把國民分為軍士、農民、工匠和商賈四類人,讓他們按職業聚居在固定的地方。這個舉措不利于社會階層流動,不過其中的平等意味至今仍可借鑒——這種職業分類并非高低貴賤的排序,而是并列之意,將“士農”同“工商”同等視之。當代史家李劍農便依據《史記》、《國語》等古書記載判斷:“中國商業之開化,當以齊為最早。”

唐朝——階層固化的悲哀

與春秋時期不同,唐代法令開始強調“士農工商”四民的高低貴賤。《舊唐書》記載:“工商雜類,不得預于士伍。”此時工商從業者不僅被要求不得入仕,其職能也被列為“雜類”,可見身份低微。

唐中央政府設三省六部以治理天下,手工匠人則由工部統管。他們都有特定的名籍在冊,以便官府隨時調遣。出于國家政權和上層統治集團奢侈性消費的需要,唐代官府對工匠們的控制十分嚴格。但隨著時代向前發展,“納資代役”(以金錢代替服役)政策逐漸普遍化的情況下,手工業者的固有身份也逐漸松動,甚至可以擺脫原有的工匠身份,走上“入仕”之路。

唐朝的三省六部制

《唐傳奇》所載一位能工巧匠名為馬待封。他自幼學做木工,不僅掌握漆畫、雕刻、燙畫等技術,自己也擅于鉆研事物原理,琢磨風能水能這類天然動力,運用齒輪等制作木器。由其首創的蕪湖鐵畫制作技藝,被列為中國首批非物質文化遺產代表作名錄之中。

玄宗在位時期,馬待封為修皇帝的法駕從海州赴京——他不僅修好了這架六匹馬拉的華美馬車,還把宮中損壞多年的各種器械儀器修好改造,使它們更加美觀精巧。

馬待封之后在皇宮的新奇制作奠定了他“機器人鼻祖”的稱號。他為皇后制造的梳妝臺打開妝臺門,會有木制婦女依次捧出毛巾、梳子、化妝品等遞給皇后,最后將取出的東西遞還給“木婦人”,它將其拿進去后,妝臺門也會自動關閉——可謂是登峰造極的技藝。

之后他還制作了名為“酒山”的工藝品,酒池荷花荷葉遍布,一只巨龜馱著高約三尺的山峰居中,山內部中空,可盛三斗酒。山腰金龍盤繞,將酒杯置于龍口所對荷葉上,金龍便能自動吐酒至八分滿,待飲酒者取走。若是喝的慢了,山峰頂上小閣樓樓門便會打開,有衣冠整齊的小人執手板催促喝酒——將酒杯放在荷葉上讓龍口斟滿酒,小人便會回去,閣樓門也自動關閉。

酒山內設需風力催動的機關,工藝水平極高,但無奈唐玄宗“重文學,輕理工”,馬待封的精湛技藝并未得到絲毫重用,他的諸多理念也沒有傳承下來。留下的只是窮困潦倒歸鄉的故事,被好事者調侃姓名:“為皇帝做牛‘馬’,等‘待’到死也無‘封’賞。”

現代人驚嘆于古代能工巧匠非凡的智慧,而在古代,他們的作品只被視為“雕蟲小技”“奇技淫巧”,是上不了臺面底層人的小玩意兒。歷史上各朝代對四書五經的推崇,對數理機械的漠視,暗含了對科技的摒棄,也為封建王朝未來的覆滅埋下深遠的伏筆。

明清——大落大起之間

明朝工匠處境進一步緊收。它承襲了元朝的匠籍制度,匠戶身份父死子繼,役皆永充。除非官府放免,否則只能終身為匠,子孫也不能脫離工匠身份。被編入匠籍的人,需要按照“匠不離局”的規定,終身只能在官營手工業中被強制勞動,依附于封建王朝,沒有決定自己人生的自由。

“每日絕早入局”“抵暮方散”是匠戶的工作常態,工作繁重之外,也會受到官府的壓榨剝削,官員們往往會巧立名目,“捕風捉影,蠶食匠戶,以供衣膳”,一部分生活艱難的底層匠戶常常衣食不濟,甚至質典子女以維系生活。

政府為維護官營手工業的生產秩序,對工匠管理嚴密。《大明律》中針對工匠的法律條文多以懲罰為特質。在這樣嚴苛的制度下,匠戶消極怠工或者逃亡來脫離匠籍身份的行為屢見不鮮。正統三年各處逃匠四千二百五十五人,正統十年逃匠萬人,景泰元年逃匠三萬四千八百多......盡管針對此類情況頒布了“清理勾補”的相應政策,依舊無法挽回大局。

這種落后的生產關系導致手工業者的生產效率十分低下,匠戶的反抗不僅會影響封建統治者對手工業品的需求得不到滿足,也不利于社會經濟的發展。匠戶制度的改革勢在必行,“匠班銀”的出現讓匠人可以通過繳納錢財代替勞役,解放了部分工匠和官府的強捆綁,給予了一定的自由空間。

明中后期,科舉開始向匠戶開放,匠籍人員也可以登科入仕。除此之外,也有匠人不通過科舉考試,僅憑借自己的高超技藝進入官僚階層。清代趙翼所著的《廿二史札記》中記載了明朝數次匠人入仕的經歷:“蒯祥、蒯義、蒯鋼、蔡信、郭文英俱以木工,官至工部左右侍郎。陸祥以石工,官至工部左侍郎。”

工部是管理全國工程事務的機關,尚書和侍郎分別相當于長官和副長官,職位甚高。而有豐富制造經驗的匠人也會直接參與大型工程的管理。優秀匠人擔任政府職務直接入仕已成制度。

盡管有少量匠人可以入仕為官,且官至尚書,但在社會中占主導地位的士大夫群體對工匠群體的認可度依然不高,數次上奏質疑匠官合法性,導致匠官大面積降職。《明實錄》中雖然稱贊工部左侍郎陸祥“為人頗謹愿”,但緊接著就說“士夫不以其出自雜流而棄之”——“雜流”一詞不禁讓人唏噓。

到了清代,統治者對工匠態度更為友善。匠籍制度被廢除,匠班銀也被免除,官府試圖以招募雇傭的方式召集工匠做工。然而大量免費勞動力和財源的損失使得朝廷財政入不敷出,匠籍和匠班銀隨之恢復。政策的廢除和重現都過于武斷和思慮不周,由此對產生了諸多不合理之處,其中之一便是匠戶需要承擔“民籍”與“匠籍”兩種賦稅。匠戶逃亡再次“蔚然成風”。

這種情況下,清朝政府不等不再次改革,將匠班銀攤入田地賦稅。從此,工匠才終于擺脫了匠籍制度的捆綁與免費勞動力的提供。

清代統治者也允許“匠人留名”。工匠在作品上署款,使其幕后的身份逐漸走進大眾的視線——匠人不只是制造工藝品的“工具”,其勞動價值和社會地位也因他們的作品而顯現。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|