在古代醫(yī)籍中,與醫(yī)學(xué)知識(shí)傳承關(guān)系密切的異授與托名故事很多,雖然前者有不同的表現(xiàn)形式,后者涉及諸多不同的對(duì)象,但相關(guān)故事在敘事結(jié)構(gòu)上十分相似。兩類現(xiàn)象源遠(yuǎn)流長,與其客觀上能夠?qū)⑽谋尽⒅R(shí)與社會(huì)生活更好地糅合起來,從而實(shí)現(xiàn)醫(yī)學(xué)知識(shí)的存續(xù)、擴(kuò)大醫(yī)學(xué)知識(shí)的傳播范圍、增強(qiáng)醫(yī)學(xué)知識(shí)的傳播效果密切相關(guān),并非簡單的追名逐利之舉。在解讀古代各類醫(yī)學(xué)文本及其相關(guān)的文化現(xiàn)象時(shí),復(fù)原文本形成、流傳、閱讀、使用的具體語境和過程,而非直接進(jìn)行價(jià)值判斷,具有重要的學(xué)術(shù)意義。

古代有眾多醫(yī)籍的作者或擁有者宣稱,他們曾得到異人傳授知識(shí),或偶然發(fā)現(xiàn)不同尋常的醫(yī)書,或在特定地方得到高人傳授知識(shí),獲得非同一般的醫(yī)學(xué)文本,很多人在給醫(yī)書命名時(shí)也會(huì)加入“異授”“異傳”“秘授”等字樣,為行文方便起見,本文將這些現(xiàn)象統(tǒng)稱為“異授”。另外,還有很多醫(yī)籍的作者或擁有者宣稱他們的作品或其中部分內(nèi)容來自歷史人物、傳說人物或社會(huì)名流,即學(xué)界熟知的“托名”現(xiàn)象。如果說師授、家傳、自學(xué)構(gòu)成了古代醫(yī)學(xué)知識(shí)傳承的“顯傳統(tǒng)”的話,那么異授與托名則構(gòu)成了一種“隱傳統(tǒng)”。

在現(xiàn)代的醫(yī)學(xué)史研究中,二者漸漸被塵封甚至遺忘,很少有學(xué)者將它們作為一個(gè)嚴(yán)肅的主題進(jìn)行研究,一些研究雖注意到了相關(guān)醫(yī)書,但探討的問題集中在作者考辨、版本梳理、具體內(nèi)容分析和學(xué)術(shù)思想總結(jié)等方面,并未深究它們產(chǎn)生、演變的語境、脈絡(luò)及其社會(huì)文化意義,甚而索性一并將它們等同于荒誕不經(jīng)的無稽之談或吊人胃口的噱頭,置之不理。這些研究取向雖有助于考索史實(shí),但容易陷入“一刀切”的誤區(qū),將所有類似現(xiàn)象“臉譜化”,有礙于我們探察多元而復(fù)雜的歷史面相。

書籍是一種文本,在一定的歷史語境中產(chǎn)生,書名、篇章結(jié)構(gòu)、內(nèi)容、體裁、語言等,都不可避免地嵌入或多或少的社會(huì)文化內(nèi)涵。書籍又是知識(shí)的載體,從知識(shí)搜集、知識(shí)篩選到編纂、刊印、流通再到讀者閱讀等,都是知識(shí)生產(chǎn)、傳播和應(yīng)用的具體表現(xiàn)形式,書籍生產(chǎn)過程中的參與者、書籍的傳播介質(zhì)和傳播渠道以及讀者獲取、閱讀和利用書籍的方式等,不僅會(huì)作用于知識(shí)的表現(xiàn)方式和擴(kuò)散模式,而且會(huì)影響到知識(shí)的社會(huì)存在價(jià)值。醫(yī)籍自然也不例外。

鑒于此,筆者嘗試將研究重點(diǎn)從考證醫(yī)籍的真?zhèn)巍⒄鎸?shí)作者、源流等方面轉(zhuǎn)移到分析文本的敘事方面,著重解析與這兩類現(xiàn)象相關(guān)的故事的基本結(jié)構(gòu)及其與當(dāng)時(shí)社會(huì)文化的內(nèi)在聯(lián)系,闡釋二者對(duì)醫(yī)學(xué)知識(shí)傳承和傳播的作用,揭示文本的意義在知識(shí)產(chǎn)生、流傳和應(yīng)用過程中的變化及其所反映的社會(huì)問題。據(jù)筆者寓目,在數(shù)量上占絕對(duì)優(yōu)勢的方論類醫(yī)籍較多涉及這兩類現(xiàn)象,因此,本文暫以此類醫(yī)籍為主要考察對(duì)象,且將時(shí)段限定在醫(yī)書生產(chǎn)最為繁盛的朝代——清代。不當(dāng)之處,敬請(qǐng)方家斧正。

壹 醫(yī)學(xué)知識(shí)“異授”的基本表現(xiàn)形式及其共同特征

“異授”主要包括三類情形:其一,由異人直接傳授醫(yī)方、醫(yī)術(shù)或醫(yī)書;其二,當(dāng)事人獲得異書;其三,在不同尋常的地方發(fā)生以上兩種情況,強(qiáng)調(diào)空間的特異性。無論在哪里,他們總是擁有秘方、禁方、秘訣、異書等人世稀有之物。

在諸多文人士大夫和醫(yī)者眼中,“異人”通常指有高深學(xué)問、德高望重之人。比如,南宋著名詩人、官員陳造曾得到工部侍郎王俁所編《編類本草單方》一書,非常高興,他讀完此書后為其作跋語:“是書板在四明,予宰定海,首得之,列為三十五卷,始于服餌,終于婦人小兒,雜療法亦備矣,然條分類別,一閱可見。益知異人世不乏,才賢有識(shí),所在有之,裝校藏秘,不惟自衛(wèi),旁濟(jì)酬其夙心,而不假編集之勞,晏享此利。”可見,此處的“異人”是指有才有賢有識(shí)之人,超出了陳造的認(rèn)知范圍。明初僧人釋景隆在回顧醫(yī)學(xué)發(fā)展歷程時(shí)提到:“神農(nóng)嘗味,軒岐難問,異人迭出,以宏其教,業(yè)其教者,各有專門。”可見,能夠繼承神農(nóng)、軒岐衣缽的賢德之人都被他歸入了“異人”之列。

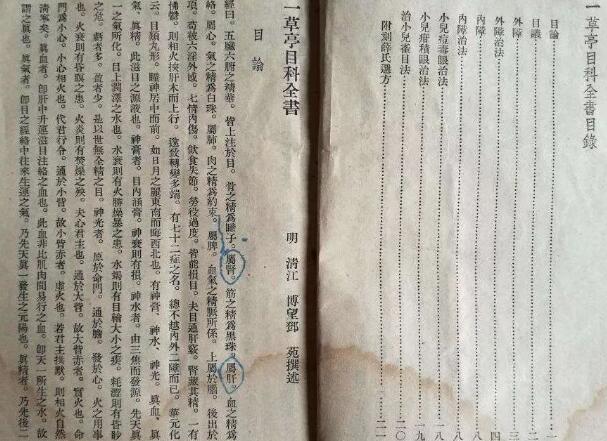

異人所傳知識(shí),是受人信任甚至追捧的對(duì)象。康乾之間,江蘇無錫人華希閔曾擔(dān)任安徽涇縣訓(xùn)導(dǎo)一職,他非常欣賞外舅余元度的醫(yī)術(shù),并將余氏的言論集結(jié)成書,取名《用藥心法》。據(jù)華希閔自述:“先生之學(xué)傳自異人鏡機(jī)子,治病百無誤。”康雍時(shí)期,官至工部侍郎的年希堯曾先后刊刻《一草亭目科全書》和《集驗(yàn)良方》,他特意在兩書之后都附入《異授眼科》(又名《異授眼科秘旨》)一書,年希堯在此書的跋語中說:“《眼科秘旨》一書,予家姑丈涿鹿李先生所授也。此書傳自異人,世無別本,予見而愛之,乞以攜歸,秘之篋中者二十余年矣。”可見,由異人傳授之書同樣受社會(huì)精英階層重視和認(rèn)同。

異人基本出沒于三類地方:

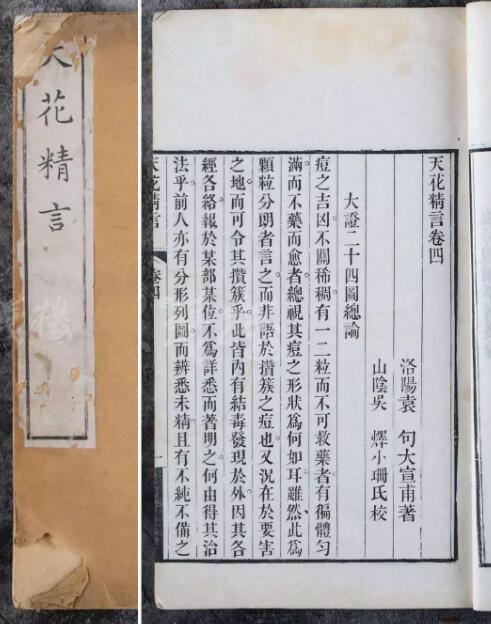

其一,人跡罕至的山水之間。清初京兆人浦天球棄儒業(yè)醫(yī),曾得到儒醫(yī)王肯堂的真?zhèn)鳎谘辛?xí)醫(yī)學(xué)經(jīng)典的同時(shí),他又“性僻山水,所謂煙霞痼疾,泉石膏肓,余自知之而不能自療,乃遍游吳、越、楚三湘五湖間,凡杖履所及,歌詠因之,采掇繼之,詩囊藥囊往往俱滿,故得遇異人,得讀異書,咸以為有山水助云”。顯然,吳、越、楚、三湘五湖都是南方多山多水之地,浦氏在此遇到異人、異書,倍感幸運(yùn)。嘉慶年間,江蘇蘇松太道官員李廷敬收藏有十多本《天花精言》,因?yàn)楹芏嗳讼蛩栝啠运匾鈱⒋藭匦驴蹋瑥V泛傳播。該書作者袁句,是兵部官員,與李廷敬的兄長是莫逆之交,他們閑暇時(shí)常常討論醫(yī)學(xué),袁句更是精于痘疹一門,聞名京師。李廷敬在重刊序言中說:“間遇險(xiǎn)逆之癥,每拉余往觀,就其發(fā)端及受病之處以斷吉兇,不爽晷刻。其所論斷,多前人所未有也。先生曾述其讀書嵩山時(shí),遇異人于石室中,虔心請(qǐng)業(yè)年余,始授以文章五十三,參及醫(yī)宗三昧焉。”嵩山,自古以來就是儒釋道薈萃之地,更以少林寺駐地名聞天下,而石室是修道之人的居所,佛教和道教都有豐富的醫(yī)學(xué)文化,袁氏在此遇到異人而參悟醫(yī)學(xué)似乎在情理之中。

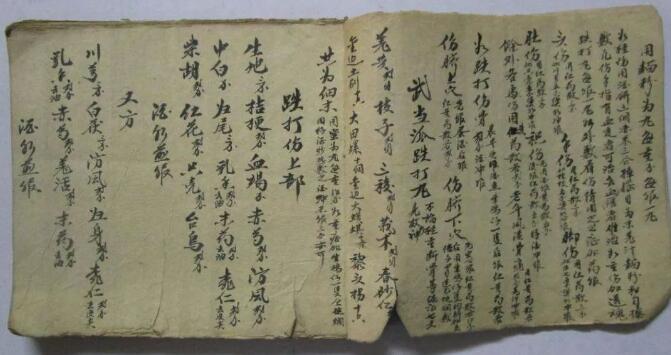

其二,佛道寺觀。道光十三年(1833),江蘇高郵貧士孫應(yīng)科到外地開館授徒,途中不慎從馬上摔下而折斷了左臂,但在百天時(shí)間里都未遇到能夠治療此病的醫(yī)者。過了一段時(shí)間,他勉強(qiáng)回到高郵,借宿曉云山房,遇到一位來自江南地區(qū)的黃姓木材商人,這位商人恰好有治療此類傷病的醫(yī)方。孫氏后來記述:“晤江右黃君,木賈也,僑寓于邑之南二十五里神廟,少遇異人,授秘書一卷,療折傷甚驗(yàn)。惜余延久,許以半療,疏方制藥,不受謝。余乞其書閱之……縷析條分,得未曾有。而且性皆平和,無迅厲之品;法多加減,寓活潑之機(jī)。洵濟(jì)世之金丹、渡人之寶筏也。余錄稿歸,依方調(diào)治,寢以奏功。甲午冬,赴江陰,未入秋闈,邗溝道上,于役不休,風(fēng)燭余年,黃君之賜,抑是書之力也。書昉于明嘉靖二年,署名異遠(yuǎn)真人,亡所考。”不難看出,此書傳自明代一位道士,到道光時(shí)期已三百多年,再從其出現(xiàn)于遠(yuǎn)離城邑的神廟中來判斷,應(yīng)是在鄉(xiāng)間流轉(zhuǎn)的一本醫(yī)書。

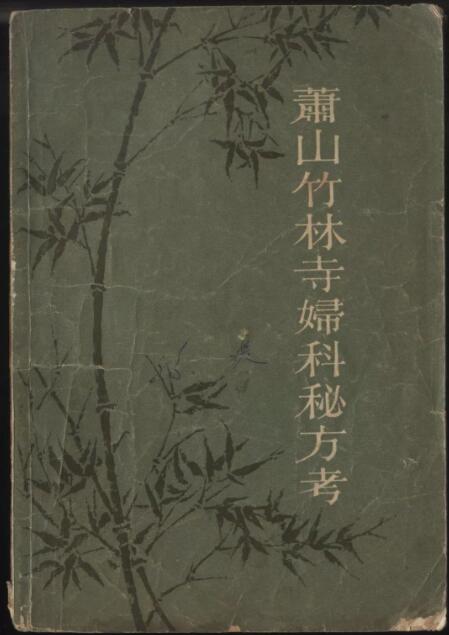

在整個(gè)清代盛傳的異授故事莫過于蕭山竹林寺僧授受婦科醫(yī)書了。事實(shí)上,竹林寺自南北朝興建以來,就以醫(yī)術(shù)馳名,婦科是其中之一,在南宋時(shí)期得到朝廷封賜之后更被世人銘記于心。竹林寺女科與佛教醫(yī)學(xué)淵源頗深,但很少有人能梳理出其中的源流。上千年來,關(guān)于竹林寺婦科醫(yī)術(shù)及其相應(yīng)的幾十種醫(yī)書,以及由此引發(fā)的傳說、演義等,究竟是如何產(chǎn)生、演變和流傳的,各說紛紜,莫衷一是,可謂醫(yī)學(xué)文化史上的一樁公案。其中,清代一種較為流行的觀點(diǎn)是,竹林寺僧人曾得到異人傳授女科醫(yī)方。試看同治年間浙東陸氏引用古人口述的一段話:“蕭山竹林寺坐落縣城東北,盛唐時(shí)陸氏捐造,持僧系石門縣來之人,頗有道根,接濟(jì)窮民,廣交義士。一日,間遇異人入寺,與僧談道甚相投契,僧人自炊火煮茶,異人見有筆硯,即寫桌上女科方癥,供茶畢,又談醫(yī)理。異人辭,僧送出寺門,其徒從外來,見有墨痕,將刷去桌邊一道,僧入室即阻,細(xì)看系女科醫(yī)案各方,共有百二十癥目,已刷去十八癥醫(yī)方,只留百有二癥齊全,抄錄成卷后,求名醫(yī)補(bǔ)足,嗣后行道盛揚(yáng)。老僧故后,其徒醫(yī)名愈盛。”從中不難體會(huì)到,敘事者將竹林寺女科醫(yī)學(xué)知識(shí)的來源直接簡化為“異授”,利用生動(dòng)的故事情節(jié)引人入勝,既增加了神秘性,又給讀者制造出此書并非無源之水、無本之木的效果。

其三,海外。此類事例集中出現(xiàn)于晚清時(shí)期。這一階段,隨著世界地理知識(shí)和觀念在中國的傳播,不少醫(yī)籍中的“異人”已有了清晰的國籍。清末,一位號(hào)為“作民居士”的人編寫了一部《跌打秘傳經(jīng)驗(yàn)方》,該書實(shí)則由高麗國異人傳授:“夫醫(yī)各有科,皆賴先圣傳授于世,惟骨科一癥,遍閱諸書,未得其詳。吾游江湖,適異人稱為高麗國來,業(yè)精此癥,講之甚明,上骱有術(shù),接骨有法。我不論金帛,待之若父,隨走數(shù)載,不辭辛勞,得以傳授,試之,罔不效驗(yàn),可為養(yǎng)生至寶。”還有人遇到了來自日本的“奇人”:“予少游江湖,遇一奇人,自謂日本國來,專于理傷,凡傷骨脫骱之癥,用藥如神,上骱有術(shù),損骨整術(shù)乃即得之,如師常常如父,歷數(shù)年,得其秘傳,屢試屢驗(yàn)矣,應(yīng)手而愈。”二人著作的內(nèi)容不同,但他們獲得醫(yī)學(xué)知識(shí)的經(jīng)歷卻十分相似。

概括起來,將醫(yī)學(xué)知識(shí)的來源與異人、異書、異域這些符號(hào)聯(lián)系起來,雖然具體場景不同,但其實(shí)具有共同的社會(huì)文化特征。首先,在空間上,它們都處于大多數(shù)人不熟悉或難以到達(dá)的地方,遠(yuǎn)離人們的日常生活和日常認(rèn)知范圍,且大多在正統(tǒng)的醫(yī)學(xué)知識(shí)體系中沒有地位,在這些地方遇到高人奇士、看到秘方異書,無疑給人造成一種強(qiáng)烈的反差,具有神秘感,引人想象。其次,在故事涉及的人群方面,通常是王朝國家難以實(shí)現(xiàn)很好控制的社會(huì)階層,如佛道人士、流動(dòng)人員、隱士、其他江湖人士等,他們的思想觀念、知識(shí)結(jié)構(gòu)、宗教信仰等比較復(fù)雜,并非純粹的儒家價(jià)值體系,因而很容易被主流話語定性為對(duì)社會(huì)秩序具有潛在威脅的人,貼上“非我族類其心必異”的標(biāo)簽。最后,幾乎所有事例都有相似的故事情節(jié),即醫(yī)書作者或擁有者與異人偶遇,而這種偶遇只有當(dāng)事人知曉,事后無法證實(shí)也無法證偽。從知識(shí)傳播的角度來看,這無疑是一種信息壟斷,很容易滋生附會(huì)、傳說、猜測、聯(lián)想。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|