4月18日是國際古跡遺址日。國家文物局在安徽凌家灘遺址發(fā)布的《2023年度國家考古遺址公園運營報告》顯示,目前,我國55家國家考古遺址公園在文物保護(hù)、考古科研、運營管理、社會宣傳與服務(wù)等方面總體提升,日益成為具有重要影響力的文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承傳播利用高地。

古老的遺址鐫刻著歷史文明的輝煌,俯身觸摸這片古老的土地,翻閱的是極具現(xiàn)實觀感的歷史教科書,叩開的是景致浩瀚的文化窗口,追溯的是流淌千年的文明記憶。

保護(hù)+利用:聯(lián)通“歷史傳承”與“當(dāng)代發(fā)展”

去年12月,二里頭夏都遺址博物館榮獲2023年亞太地區(qū)文化遺產(chǎn)保護(hù)獎,獲獎評價中寫道“為將博物館學(xué)功能納入考古遺址保護(hù)的總體規(guī)劃樹立了一個標(biāo)桿”;今年2月,殷墟博物館新館正式對公眾開放,重現(xiàn)大邑商文明盛景,為我國首個全景式展現(xiàn)商文明的國家重點專題博物館……

殷墟博物館新館

當(dāng)下,47家遺址公園建有考古遺址博物館,三星堆博物館新館和石峁博物館建成開放,漢魏洛陽故城、凌家灘、邛窯博物館等建設(shè)有序推進(jìn),更多悠久歷史文化的實物見證,將在公眾眼前徐徐鋪開。

2023年,開展文物保護(hù)展示工程79項,建設(shè)工程80項。隋唐洛陽城天街遺址保護(hù)展示貫通提升工程提質(zhì)提效跑出“加速度”,漢代海昏侯劉賀墓園主墓保護(hù)展示、墓園環(huán)境整治、保護(hù)性設(shè)施建設(shè)等核心工程全部竣工。

隋唐洛陽城國家考古遺址公園

數(shù)字化、智能化、多樣化的綜合保護(hù)展示方式,為系統(tǒng)性保護(hù)貢獻(xiàn)力量——

古河道已干涸,但在四川成都金沙遺址博物館,游客可通過“考古時空門”漫游祭祀?yún)^(qū),感受三千年古摸底河的潺潺流水,古蜀人濱河祭祀的恢宏場景再現(xiàn)世人眼前。

黃沙漫漶來路,但在新疆北庭故城國家考古遺址公園博物館,全息投影、VR展示、微縮模型、數(shù)字化復(fù)原、互動魔法墻等多種手段,讓北庭故城的歷史風(fēng)貌在公眾面前鮮活。

如今,55家國家考古遺址公園中,24家已建成智慧博物館,26家搭建了數(shù)字化綜合管理平臺,31家已建成線上展示平臺,22家建有線下數(shù)字化展示館,提升遺址的活化價值,讓遺址煥發(fā)出熠熠光輝。

開放+共享:融合“自身優(yōu)勢”與“交流合作”

古跡是歷史見證,是全人類的共同遺產(chǎn)。我國國家考古遺址公園發(fā)揮自身優(yōu)勢,與國內(nèi)外同行開展交流合作,共同面對文化遺產(chǎn)保護(hù)管理中的沖突與挑戰(zhàn),努力增進(jìn)人們的文化認(rèn)同和理解。

過去一年,國家考古遺址公園自主或與考古機構(gòu)合作,開展主動性考古發(fā)掘項目27項。各類考古研究項目131項,學(xué)術(shù)活動309項,形成科研成果259項,分別同比增長8%、194%、11%。

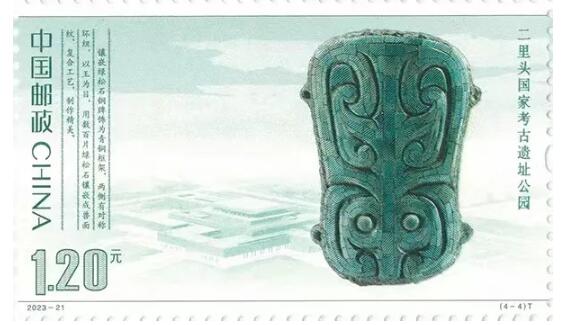

國家文物局、國家郵政局、中國郵政集團(tuán)有限公司共同商定《國家考古遺址公園》特種郵票發(fā)行計劃。10月,國家考古遺址公園首批特種郵票發(fā)布,展現(xiàn)中華文明探源成果。

郵票-二里頭國家考古遺址公園

國際合作交流亦更加頻繁。從“第六屆世界青瓷大會”以青瓷為媒對話世界,到秦始皇帝陵博物院會同中國文化遺產(chǎn)研究院進(jìn)一步深化中法文化遺產(chǎn)合作,再到援助孟加拉國耐特什瓦考古遺址公園項目納入第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇務(wù)實合作項目清單。雙向奔赴的文明對話讓國家考古遺址公園在互動中注入活力、激發(fā)創(chuàng)新、續(xù)寫新篇。

后續(xù),國家考古遺址公園聯(lián)盟也將充分發(fā)揮行業(yè)平臺和專家作用,匯聚力量,協(xié)同創(chuàng)新,放大集聚效應(yīng),共同塑造國家考古遺址公園品牌。

服務(wù)+闡釋:鏈接“專業(yè)要求”與“公眾需求”

既要以科研、教育、游憩等功能為基礎(chǔ),又要通過多樣化的價值闡釋展示方式,才能讓千年遺址煥發(fā)新生,讓公眾成為歷史文明的薪火傳人。

太湖山下,環(huán)壕聚落,玉耀長河。徜徉集保護(hù)展示、教育、科研、游覽、休閑等功能于一體的凌家灘國家考古遺址公園,人們依然可以觸碰到五千年前的文明輝光;

凌家灘國家考古遺址公園

水鄉(xiāng)澤國,綠野平疇,氣象萬千。良渚國家考古遺址公園已形成“1+3”立體展示闡釋體系,文化IP被不斷挖掘拓展;

豫章故郡,侯國已往,器物有靈。漢代海昏侯國國家考古遺址公園劉賀主墓去年首次向公眾開放,回望大漢文明又添一扇窗。

漢代海昏侯國國家考古遺址公園

現(xiàn)如今,絡(luò)繹不絕的游客走進(jìn)國家考古遺址公園,穿行于遺址之上,找尋先人的履痕;流連于文物之間,聆聽歷史的回響。

2023年,國家考古遺址公園全年接待游客總量6720萬人次,同比增長135%,免費游客量占比57%。其中,秦始皇陵、圓明園游客接待量超過1000萬人次。

據(jù)悉,國家文物局正在開展國家考古遺址公園戰(zhàn)略規(guī)劃研究,今年下半年還將啟動第五批國家考古遺址公園建設(shè),持續(xù)擦亮中華文明名片。

未來,國家考古遺址公園將貫徹落實黨中央關(guān)于堅持保護(hù)第一、加強管理、挖掘價值、有效利用、讓文物活起來的工作要求,繼續(xù)堅持“一園一策”基本原則,加強考古支撐和科技創(chuàng)新,引導(dǎo)社會資源助力公園創(chuàng)建與運營,持續(xù)進(jìn)行文化輸出和內(nèi)容創(chuàng)新,提升價值闡釋和公共服務(wù)水平,推動考古遺址公園建設(shè)與服務(wù)保障民生更好結(jié)合,融入新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和鄉(xiāng)村全面振興,賦彩人民美好生活。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|