中國(guó)傳統(tǒng)建筑歷經(jīng)數(shù)千年獨(dú)立未輟的發(fā)展,形成了內(nèi)涵豐富、風(fēng)格獨(dú)具、成就輝煌的體系。它不僅對(duì)朝鮮、越南、日本等國(guó)的傳統(tǒng)建筑形成了深刻的影響,17-18世紀(jì)以來,還促成了歐美園林藝術(shù)趨向注重自然美的自由式布局的轉(zhuǎn)折,以及生態(tài)景觀建筑學(xué)的萌生和發(fā)展。

從世界建筑文化背景比較,中國(guó)傳統(tǒng)建筑最顯著、也一度被認(rèn)為是最詭異的特點(diǎn)之一,就是各種建筑,包括都邑、村落、宮宅、園囿、寺觀、陵墓、道路、橋梁,以至礦山和水利工程等,從選址、規(guī)劃、設(shè)計(jì)到營(yíng)造,幾乎無不受到所謂風(fēng)水的深刻影響。

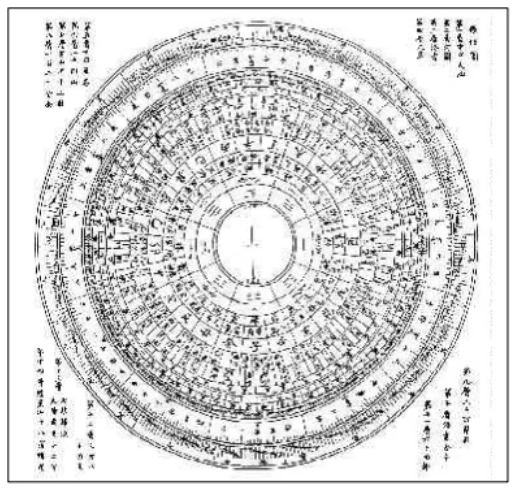

通過近代以來,尤其是當(dāng)代眾多學(xué)者的研究,已經(jīng)清楚的是,對(duì)待這一環(huán)境觀,其實(shí)也正像觀照一只中國(guó)古代羅盤那樣,如果僅僅看到其外周以河圖、洛書、九宮、八卦、十二辰、二十四向、二十八宿等古代宇宙圖式的“編碼”,組成了令人眩迷的復(fù)雜圈層,由于時(shí)代隔閡難以為今人理解,甚至直斥為迷信,而看不到其核心,即所謂“天池”中那枚小小的磁針,無視它就是一個(gè)曾變革了世界歷史進(jìn)程的實(shí)實(shí)在在的科學(xué)之物,那么,這種觀照方法,也可說是盲目的,至少也是沒有看到事物的本質(zhì)。

明清時(shí)期刻畫復(fù)雜的羅盤

就本質(zhì)而言,風(fēng)水在其悠久的歷史發(fā)展中,曾經(jīng)積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),也通過理論思維,吸收融匯了古代科學(xué)、哲學(xué)、美學(xué)、倫理學(xué)、心理學(xué)以及宗教、民俗等方面的智慧,集中而典型地代表和反映了中國(guó)傳統(tǒng)建筑的價(jià)值取向、科學(xué)和藝術(shù)的真知,自有其歷史意義和合理內(nèi)涵。實(shí)際上,在西方現(xiàn)代地理、地質(zhì)、生態(tài)、景觀、建筑物理以至心理學(xué)等相關(guān)理論和方法傳入中國(guó)之前,風(fēng)水曾在這些領(lǐng)域?qū)χ袊?guó)傳統(tǒng)建筑起到了舉足輕重的作用,產(chǎn)生了普遍而深刻的影響,這既是不能回避的歷史事實(shí),也是它被發(fā)掘于今天的學(xué)術(shù)發(fā)展之中的根本原因。在很大程度上可以說,不了解風(fēng)水,就無以洞悉中國(guó)傳統(tǒng)建筑的奧秘。

一、風(fēng)水的淵源沿革

在歷史上,風(fēng)水又別稱堪輿、形法、地理、卜宅、相宅、圖宅、青烏、青囊、陰陽、玉尺、山水之術(shù)、理義之術(shù),等等[1]。

正如諸多古代學(xué)者和風(fēng)水家考證的那樣,風(fēng)水可以追溯到上古的傳說時(shí)代,即伏羲、黃帝時(shí);而“逮乎殷周之際,乃有卜宅之文,故《詩(shī)》稱相其陰陽,《書》云卜惟洛食”。見載中國(guó)最早的典籍如《詩(shī)經(jīng)》《尚書》等,都有古代先民選址規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)城邑宮宅活動(dòng)的史實(shí)性記述,被歷代風(fēng)水家奉為“經(jīng)旨”。結(jié)合相關(guān)考古材料分析這些記述,并對(duì)照風(fēng)水著述及其實(shí)踐,可知風(fēng)水的要義,不外乎“堪天輿地”“相土嘗水”“體國(guó)經(jīng)野,辨方正位”,即考察天文地理,主要是地質(zhì)、地文、水文、氣候、風(fēng)向、日照、植被等生態(tài)環(huán)境及自然景觀的構(gòu)成,然后擇其吉而經(jīng)營(yíng)人居環(huán)境(包括亡人的居所,即墓葬),使之與自然生態(tài)環(huán)境及景觀有機(jī)協(xié)調(diào),臻于天人合一,也就是先秦孔儒《中庸》倡導(dǎo)的所謂“參天地,贊化育”。

相關(guān)的理性思考,則如晉人郭璞指出:

夫陰陽之氣,噫而為風(fēng),升而為云,降而為雨,行乎地中為生氣;生氣行乎地中,發(fā)而生乎萬物。

還提到:

《經(jīng)》曰:氣乘風(fēng)則散,界水則止。古人聚之使不散,行之使有止,故謂之風(fēng)水。

特地申明了風(fēng)水理念源自古人。

事實(shí)上,如《國(guó)語》記載公元前550年周太子姬晉追述“古人”的環(huán)境觀念:

山,土之聚也;藪,物之歸也;川,氣之導(dǎo)也;澤,水之鐘也。夫天地成而聚于高,歸物于下。疏為川谷,以導(dǎo)其氣;陂塘庳,以鐘其美。是故聚不崩,而物有所歸;氣不沉滯,而亦不散越;是以民生有材用,而死有所葬。……其后伯禹……改制量,象物天地,比類百則……高高下下,疏川導(dǎo)滯,鐘水豐物,封崇九山,汨九川,陂鄣九澤,豐殖九藪,汨越九原,宅居九,合通四海。故天無伏陰,地?zé)o散陽,水無沉氣,火無災(zāi),神無閑行,民無淫心,時(shí)無逆數(shù),物無害生。然則無夭、昏、札、瘥之憂,而無饑、寒、乏、匱之患,故上下能相固,以待不虞,古之圣王唯此之慎。

其中“氣不沉滯,而亦不散越;是以民生有材用,而死有所葬”,顯然就是郭璞強(qiáng)調(diào)的“古人聚之使不散,行之使有止,故謂之風(fēng)水”。

重要的是,這一觀念排除了超自然的神的意志,還借由“陰陽”“氣”等中國(guó)古代哲學(xué)范疇得以推衍。如《左傳》記載公元前544年吳國(guó)公子季札贊美《周頌》:

處而不底,行而不流,五聲和,八風(fēng)平,節(jié)有度,守有序,盛德之所同也。

另如《國(guó)語》記載公元前522年周景王的樂官伶州鳩闡發(fā)音樂之道:

夫政象樂,樂從和,和從平。……于是乎氣無滯陰,亦無散陽,陰陽序次,風(fēng)雨時(shí)至,嘉生繁祉,人民利,備物而樂成。

而如《禮記·樂言》也同樣強(qiáng)調(diào):

合生氣之和,道五常之行,使之陽而不散,陰而不密,剛氣不怒,柔氣不懾,四暢交于中,而發(fā)作于外,皆安其位而不相奪也。……土蔽則草木不長(zhǎng),水煩則魚鱉不大,氣衰則生物不遂。

凡此“處而不底,行而不流”“氣無滯陰,亦無散陽”“陽而不散,陰而不密”等,同前述“氣不沉滯,而亦不散越”或“夫陰陽之氣……聚之使不散,行之使有止”的所謂“風(fēng)水”理念,無疑出自一轍。往后,到了著名的《老子》,這一理念更被升華為中國(guó)古代的宇宙生成本體論:

道生一,一生二,二生三,三生萬物。萬物負(fù)陰以抱陽,沖氣以為和。

除了相關(guān)理念,風(fēng)水在其悠久的發(fā)展歷程中,還形成運(yùn)作方法不同的諸多流派。東漢班固《漢書·藝文志》就曾載明當(dāng)時(shí)已有“形法”和“堪輿”兩大流派,各有不同的著述。其中如《山海經(jīng)》《國(guó)朝》《宮宅地形》等屬于“大舉九州之勢(shì)以立城郭室舍形”的形法;而《堪輿金匱》《堪輿歷》及《圖宅術(shù)(書)》《大衍玄基》等則為“其法亦起五德(五行)終始,推其極則無不至”的堪輿著作。

形法和堪輿這兩大流派的分野,至少在《周禮》的記述中已明顯反映出來。在周代或春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期,建筑選址規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)活動(dòng),通常由“地官司徒”轄官來執(zhí)掌,“夏官司馬”轄官兼及,是從地理的角度,考察自然生態(tài)環(huán)境及資源,評(píng)估其環(huán)境容量,進(jìn)而選址、規(guī)劃并加以經(jīng)營(yíng),涉及“土?xí)ā薄巴烈酥ā薄巴凉缰ā薄巴粱ā薄巴辆ā薄叭瓮林ā奔啊靶误w之法”等,毫無迷信可言。另一方面,還要由“掌建邦之天神人鬼地之禮”的“春官宗伯”及轄官,從天地人神交互感應(yīng)關(guān)系的角度,以各種巫占方法抉擇都邑、宮宅、陵墓、宗廟等建筑的方位及興造動(dòng)遷時(shí)辰的吉兇。其中有屬于占星術(shù)的“分星”“星土”,即后世所謂分野;“歲時(shí)”相當(dāng)于后世的“堪輿”,即黃歷擇時(shí)之法;所謂“望氣”,即觀測(cè)預(yù)報(bào)氣象的“十輝之法”;還有卜筮的“三兆之法”,按《連山》《歸藏》《周易》卜卦的“三易之法”;以及用“天時(shí)”或盤,即羅盤的前身進(jìn)行占卜,等等。

從《周禮》所述這兩類事務(wù)的宗旨、內(nèi)容、方法及實(shí)際意義看,也從《山海經(jīng)》《管子》《司馬法》《考工記》《呂氏春秋》《淮南子》等先秦迄漢的相關(guān)著述看,其傳承后世,主流是專注地理方面,沿革于漢代而形成形法;屬于支流的,則為巫占方面的“宗廟之法”,漢代的堪輿正是其苗裔。

風(fēng)水的兩大流派,歷經(jīng)魏晉南北朝而傳承至唐宋以后,形法又衍稱“形勢(shì)宗”,堪輿則演為“理氣宗”。明初名儒王《青巖叢錄》曾經(jīng)明確述及這兩大流派在地域和義理上的最主要區(qū)別:“后世言地理之術(shù)者分為二宗。一曰宗廟之法,始于閩中,其源甚遠(yuǎn),及宋王乃大行;其為說,主于星卦,陽山陽向,陰山陰向,不相乖錯(cuò),純?nèi)∥逍牵ㄐ校┌素砸远ㄉ酥恚黄鋵W(xué)浙閩傳之,而今用之者鮮。一曰江西之法,肇于贛人楊筠松、曾文遄,及賴大有、謝之逸之輩,尤精其學(xué);其為說,主于形勢(shì),原其所起,即其所止,以定位向,專注龍、穴、砂、水之相配,其他拘忌,在所不論;其學(xué)盛行于今,大江南北,無不遵之。”清代丁芮樸《風(fēng)水祛惑》則指出:“風(fēng)水之術(shù),大抵不出形勢(shì)、方位兩家。言形勢(shì)者,今謂之巒體;言方位者,今謂之理氣。唐宋時(shí)人各有宗派授受,自立門戶,不相通同。”

事實(shí)上,形法或形勢(shì)宗同堪輿或理氣宗比較,前者以其豐富的實(shí)踐理性的成分和明顯的科學(xué)及美學(xué)價(jià)值,一直“行于士大夫中間”,所以流行應(yīng)用較廣,也因此得以成為風(fēng)水的主流,對(duì)傳統(tǒng)建筑的影響也更直接、更深刻。如明清兩代,形勢(shì)宗的風(fēng)水就曾為皇家倚重,以至于都城、宮苑、陵寢等建設(shè),殆皆“以形勢(shì)為宗”。而堪輿或理氣宗的風(fēng)水,其拘忌既多,迷信尤著,自漢代迄今,曾經(jīng)屢屢遭到激烈批判,甚至在宋代依循其“五音姓利”之說經(jīng)營(yíng)皇陵的時(shí)候,也未免引發(fā)諸多非議。但即使如此,也不能回避其對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)建筑,尤其是傳統(tǒng)民居等世俗性建筑的影響。典型如明清北京的四合院,實(shí)際就多是遵照緣自“星土”“星卦”的“福元”“大游年”“穿宮九星”以及“截路分房”等堪輿或理氣宗的方法布局的。離開這些方法,則不能解釋四合院的布局規(guī)律,例如為什么如果東南開門,廁所則必設(shè)置在西南隅,等等。

此外,風(fēng)水各流派間的聚訟和滲透,也是不容忽視的史實(shí)。例如,正是在風(fēng)水各流派關(guān)于建筑“辨方正位”以追求天人合一的長(zhǎng)期職業(yè)活動(dòng)中,以“土圭”與“天時(shí)”即盤結(jié)合,歷經(jīng)漢代以天然磁石制備的司南,到唐代以后終于完成了“中國(guó)對(duì)科學(xué)最偉大貢獻(xiàn)”之一的劃時(shí)代的發(fā)明和發(fā)現(xiàn),也就是人工磁化鋼針制備指南針的發(fā)明,并以之較比土圭測(cè)景即用景表測(cè)日影來定向,進(jìn)而發(fā)現(xiàn)了磁偏角。

二、風(fēng)水的基本取向

風(fēng)水的基本取向,特別關(guān)注于人、建筑、自然的關(guān)系,即“天人”關(guān)系,其理論思維建立在中國(guó)古代哲學(xué)框架上,同左右中國(guó)古代數(shù)千年文明的“天人合一”宇宙觀和審美理想,有著根本的一致。

基于悠久農(nóng)業(yè)文明歷史經(jīng)驗(yàn)和理性思維,風(fēng)水認(rèn)為,自然有其普遍規(guī)律即“天道”的存在與運(yùn)作,“作天地之主,為孕育之尊,順之則亨,逆之則否”。而“山川自然之情,造化之妙,非人力所能為”,質(zhì)言之,即“天不可得而為之”,“蓋古有尋龍之伎術(shù),而無造龍之匠工;功高大禹,導(dǎo)洪水必因山川”。

在風(fēng)水看來,人既是自然的有機(jī)組成部分,人的生死也是自然生態(tài)鏈上的一環(huán),人倫道德或行為準(zhǔn)則,即“人道”則應(yīng)與天道一致。人既不能違背天道行事,更不能仗恃人力同自然對(duì)抗,可以也必須積極認(rèn)識(shí)、把握和順應(yīng)天道,以之為楷模而巧加運(yùn)作,參與并促進(jìn)自然的進(jìn)化,才能達(dá)到合天人的至善境界,滿足人生的需要。所以風(fēng)水認(rèn)為“人與天地并立為三,非天地?zé)o以見生成,天地非人無以贊化育”;“尋龍擇術(shù),天道必賴于人成”;“陰陽變化,自然之道也,循而窮之,雖山川詭異,莫能逃焉”;“百工之巧,工力之具,趨全避缺,增高益下,微妙在智,觸類而長(zhǎng),玄通陰陽”;即一切人工造作,必須“因其自然之性”;“故工不曰人而曰天,務(wù)全其自然之勢(shì),期無違于環(huán)護(hù)之妙耳”,如此等等。

人不可或缺的居住環(huán)境,所謂“宅,擇也,擇吉處而營(yíng)之也”,被風(fēng)水視為人安身于自然及社會(huì)的中介,強(qiáng)調(diào)“夫宅者,乃是陰陽之樞紐,人倫之軌模”;“人因宅而立,宅因人得存,人宅相扶,感通天地,故不可獨(dú)信命也”。其中,宮宅、苑囿、都邑等概稱陽宅,墓葬則稱陰宅。雖然“宅是外物,方圓由人,有可為之理,猶西施之潔不可為,而西施之服可為也”;還務(wù)必從根本上順應(yīng)天道,本于自然的生態(tài)系統(tǒng),建構(gòu)宅的人工生態(tài)系統(tǒng)。這就是所謂“宅以形勢(shì)為身體,以泉水為血脈,以土地為皮肉,以草木為毛發(fā),以舍屋為衣服,以門戶為冠帶;若得如斯,是事儼雅,乃為上吉”。與此同時(shí),“宅修造,唯看天道;天德、月德、生氣到即修之,不避將軍、太歲、豹尾、黑方及音姓忌宜,順陰陽二氣為正”。

外在自然的天,在人與自然協(xié)調(diào)合同的理想中,也被賦予了肯定性的價(jià)值和意義,甚至被擬人化而具有道德意志和情感內(nèi)容。人與自然兩情相洽的審美觀照,很早便成為中國(guó)古人現(xiàn)實(shí)生活的重要內(nèi)容;自然美的發(fā)現(xiàn)認(rèn)識(shí),充分發(fā)展而升華成為自然美學(xué),也成為建筑藝術(shù)哲學(xué)的重要構(gòu)成。倡言“而乃怡情山水,發(fā)其所蘊(yùn),以廣仁孝于天下后世”,與傳統(tǒng)山水繪畫同稱“山水之術(shù)”,而且在事實(shí)上也成為山水藝術(shù)先聲的風(fēng)水。對(duì)宅居環(huán)境,則強(qiáng)調(diào)“人心巧契于天心”,“以人之意逆山水之意,以人之情逆山水之情”,細(xì)心地審辨和選擇;還須因地制宜,“如畫工丹青妙手,須是幾處濃,幾處淡,彼此掩映,方成佳境”地巧加經(jīng)營(yíng)。以風(fēng)水作為傳統(tǒng)美學(xué)與建筑實(shí)踐的中介,中國(guó)古代建筑因而以其注重景觀人文美同山川自然美的有機(jī)結(jié)合,顯現(xiàn)出意象雋永,美不勝收,形成鮮明特色。

在“崇效天”的理想追求中,風(fēng)水還竭力按照陰陽五行、八卦九宮一類的宇宙圖式來把握和經(jīng)營(yíng)宅居環(huán)境,來表征天人合一或天人感應(yīng)的傳統(tǒng)信仰。這樣,便形成了中國(guó)古代建筑的顯著性格或基本精神,其如英國(guó)著名科學(xué)史家李約瑟所指出:“皇宮、廟宇等重大建筑當(dāng)然不在話下,無論城市里集中的或是散布于田園中的房舍,都常常顯現(xiàn)出一種對(duì)‘宇宙圖案’的感覺,以及作為方位、節(jié)令、風(fēng)向和星宿的象征主義”;“將深沉的對(duì)自然的恭謙的情調(diào)與崇高的詩(shī)意組合起來,形成任何文化未能超越的有機(jī)的圖案”。

三、風(fēng)水的選擇意向

在風(fēng)水看來,重要的是,“人之居處宜以大地山河為主,其來脈氣勢(shì)最大,關(guān)系人禍福最為切要。若大形不善,總內(nèi)形得法,終不全吉”。山川自然既非處處皆可安頓人生,宅居環(huán)境能否處在“陰陽之樞紐”,即喻為人體之“穴”的風(fēng)水格局中,是至為關(guān)鍵的。作為宅基的穴,應(yīng)是“內(nèi)氣萌生,外氣成形,內(nèi)外相乘,風(fēng)水自成。內(nèi)氣萌生,言穴暖而生萬物也;外氣成形,言山川融結(jié)成形象也;生氣萌于內(nèi),形象成于外,實(shí)相乘也”。就是說,理想的風(fēng)水格局既須有山川聚結(jié),形成內(nèi)斂向心的外部空間圍合,具有優(yōu)美的自然景觀;更要有維持生命存在并促成其發(fā)展的“生氣”充盈其間,具有生態(tài)良好的內(nèi)在環(huán)境質(zhì)量。這樣,“宅”遂能處在“山水相交,陰陽融凝,情之所鐘處也”,處在人與自然兩情相洽的最佳關(guān)系中。

穴的選擇,有很多具體而微的方法和過程,如龍、砂、穴、水,即風(fēng)水“地理四科”的審辨,以及察驗(yàn)生氣和辨方正位等。其中諸多風(fēng)水術(shù)語,以“山川之情性不一……位置各殊,因形立名,顧名思義,貴夫近理”,裨益于“相江山而擇吉,曉人有法”。這種表述方式,具有很強(qiáng)的直感形象性和象征隱喻性,表現(xiàn)出非常豐富而生動(dòng)的聯(lián)想力和濃郁的審美情趣,很多深刻的哲理也寓意其中,反映了中國(guó)古代類比外推式的整體思維特質(zhì)。而無可回避也不容忽視的是,作為中國(guó)傳統(tǒng)文化的特色之一,風(fēng)水的這種“喝名”,還引人矚目地一直傳承在今天各地的山川名勝的地望中。

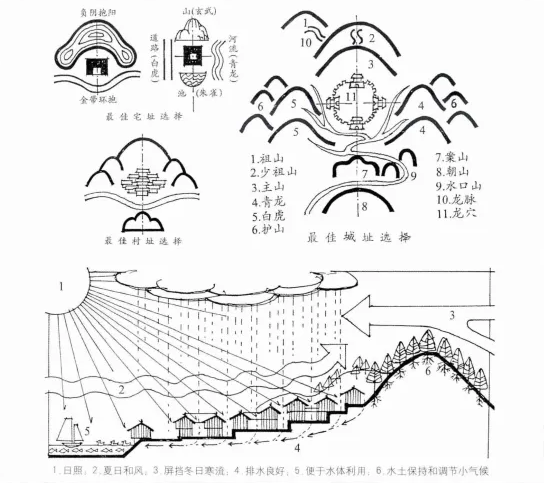

風(fēng)水的環(huán)境選擇模式(上)

和生態(tài)意向(下)

至于水,夙被古人喻為“水者地之血?dú)猓缃蠲}之流通也,故曰水具材也”,也被風(fēng)水視為與“地氣”“生氣”,即生態(tài)環(huán)境息息相關(guān)的決定性要素,認(rèn)為“水飛走則生氣散,水融注則內(nèi)氣聚”。因此,水環(huán)境的選擇,也備受風(fēng)水注重,論述很多。概略而言,要綜合考慮諸如耕、漁(包括家養(yǎng)水禽)、飲、用(包括水能)、去污、舟楫交通、調(diào)節(jié)小氣候、設(shè)險(xiǎn)防衛(wèi)、備水患,以及景觀的審美等作用與價(jià)值,因而要對(duì)水質(zhì)、水量、水體形象,如深淺、流向、動(dòng)靜、彎環(huán)、潴聚以及色、香、味、聲等,逐一加以考察和評(píng)價(jià),做出抉擇。最吉利的模式往往是河曲呈五行之金所表征的圓弧形,合同龍、砂環(huán)抱纏洄穴周宅前,稱為金城、金水、冠帶或玉帶。至于人工經(jīng)營(yíng)的水體,例如北京紫禁城的金水河,蓋由此取形并稱名;而傳統(tǒng)民居、寺觀、祠壇前面常見的半月形風(fēng)水池,也由此衍出。關(guān)于這一模式的內(nèi)在機(jī)理,最早在春秋時(shí)代的《管子·水員篇》中就曾有精辟的科學(xué)闡發(fā),被當(dāng)代水文地質(zhì)學(xué)家評(píng)價(jià)為“可與今日自然地理中河道變遷規(guī)律的研究相媲美”。

對(duì)山水即所謂龍、砂、水圍合的穴,還要進(jìn)一步查驗(yàn)其生態(tài)質(zhì)量、地質(zhì),尤其是土壤、地下水等情況,則開挖探坑稱為金井來勘察,甚至要稱量土重以確定其承載力。最后,從景觀的角度,對(duì)穴周山川融結(jié)之勢(shì),即陰陽向背、遠(yuǎn)近離合、大小高卑、形象優(yōu)劣,連同以其作為底景、對(duì)景與側(cè)景的主從秩序及呼應(yīng)關(guān)系等,予以統(tǒng)籌權(quán)衡,最后勘定基址的中心點(diǎn),稱之為穴中或金井,進(jìn)而抉擇基址的坐向方位,使宅基同山川自然的關(guān)系處于最佳狀態(tài)。朝向又稱山向,辨方正位又叫分金立向,最早的方法是晝立景表測(cè)日影、夜觀定星即營(yíng)室星;景表即立桿,又稱土圭等,在風(fēng)水的傳承中,又衍為玉尺、倒杖之法。而在這一職業(yè)活動(dòng)中,嗣后又相繼產(chǎn)生了天然磁石制備的司南,以及指南針的發(fā)明和磁偏角的發(fā)現(xiàn),不僅成為風(fēng)水辨方正位的利器,也對(duì)整個(gè)世界文明的發(fā)展做出偉大歷史貢獻(xiàn)。

這種縝密細(xì)致的風(fēng)水選擇,歷經(jīng)數(shù)千年傳承不輟的豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與理論知識(shí)的積累,從而在其本質(zhì)上兼容了符合現(xiàn)代地理學(xué)、地質(zhì)學(xué)、氣象學(xué)、生態(tài)學(xué)、心理學(xué)、景觀學(xué)與建筑學(xué)等多方面的合理內(nèi)涵,當(dāng)是不難理解的。盡管如同所有古代學(xué)術(shù),其中不僅存有迷信糟粕,也遠(yuǎn)未能在整體上達(dá)到當(dāng)代相關(guān)科學(xué)技術(shù)的水平。

四、風(fēng)水的營(yíng)造意象

在風(fēng)水所謂“來積止聚,沖陽和陰,土厚水深、郁草茂林”的穴中,進(jìn)一步營(yíng)造宅居環(huán)境時(shí),還需要使建筑物的坐向方位、其規(guī)模大小和高卑、內(nèi)外空間的界合與流通,都同自然環(huán)境相稱。通過對(duì)生氣即各種生態(tài)及景觀構(gòu)成要素的迎、納、聚、藏等細(xì)膩處理,來接受或調(diào)節(jié)自然環(huán)境的影響,并使之參與到宅中,進(jìn)而使宅的人工生態(tài)系統(tǒng),同自然生態(tài)系統(tǒng)有機(jī)協(xié)同地運(yùn)作,臻于“人宅相扶、感通天地”,蔭人養(yǎng)物,安身立命。而且“墳?zāi)勾◢彶⑼澱f,上之軍國(guó),次及州郡縣邑,下之村坊署柵,乃至山居,但人所處,皆其例焉”。也就是說,各類建筑無一例外地都應(yīng)觀照并仿效自然,以“陰陽之樞紐”的最佳模式形成普適性的形態(tài)同構(gòu),呈外部圍合重重關(guān)攔而內(nèi)部空間斂聚向心的“藏風(fēng)聚氣”的格局。而這種形態(tài)上的同構(gòu),也正是中國(guó)古代建筑最明顯的特征之一。

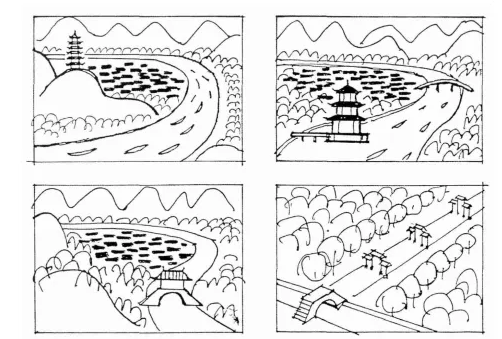

在這種觀念下,即使是井邑之宅,即城鎮(zhèn)聚落中的宅居環(huán)境,其四周屋宇、墻垣、道路等人為環(huán)境構(gòu)成,也都具有擬象自然生態(tài)系統(tǒng)的龍、砂、水、穴等意義,有謂:“萬瓦鱗鱗市井中,高屋聯(lián)脊是真龍,雖曰漢龍?zhí)焐现粒€須滴水界真宗。”“一層街衢為一層水,一層墻屋為一層砂,門前街道即是明堂,對(duì)面屋宇即為案山。”與此同時(shí),風(fēng)水也倡言“一邦有一邦之仰止,一邑有一邑之觀瞻”,“通顯一邦,延袤一邦之仰止;豐饒一邑,彰揚(yáng)一邑之觀瞻”。即強(qiáng)調(diào)宅居環(huán)境的經(jīng)營(yíng),應(yīng)是具有個(gè)性特色的場(chǎng)所精神的創(chuàng)造,要因地制宜,結(jié)合山川風(fēng)物和人文風(fēng)俗而彰顯獨(dú)特風(fēng)貌,而不是千里一律、千篇一律地生搬硬套。與這一意向息息相關(guān),遍布古代中國(guó)的各種類型、各種規(guī)模的建筑,在大一統(tǒng)的文化體系下,又深深植根并融冶于多姿多彩的各地方文化中,顯現(xiàn)多元共生的氣象萬千,也成為中國(guó)傳統(tǒng)建筑的顯著特色之一。

風(fēng)水倡導(dǎo)“通顯一邦,延袤一邦之仰止;豐饒一邑,彰揚(yáng)一邑之觀瞻”,環(huán)境經(jīng)營(yíng),常在山上建塔,河上修橋,以及裝點(diǎn)風(fēng)景的其他風(fēng)水建筑,往往成為城鎮(zhèn)、村落的景觀標(biāo)志,即風(fēng)景構(gòu)圖中心或最佳觀景點(diǎn)

在建筑經(jīng)營(yíng)中,風(fēng)水也常以“趨全避缺,增高益下”,“發(fā)其所蘊(yùn)”。如“草木郁茂,遮其不足,不覺空缺,故生氣自然。草木充塞,又自人為”。但這種人為,仍須是“因其自然之性,損者益之”,即所謂“工不曰人而曰天,務(wù)全其自然之勢(shì),期無違于環(huán)護(hù)之妙耳”。

對(duì)一般宅居建筑,房屋的形體大小高下、遠(yuǎn)近離合,以及門、路、井、灶、廁、床等布局,還有宅外形、宅內(nèi)形、宅元福德、穿宮九星、截路分房、放水以及三要六事、五實(shí)五虛等十分細(xì)微的講究。其中,相關(guān)建筑的尺度,常需其尺寸數(shù)字合于“壓白”或“紫白”;涉及風(fēng)水“氣口”的門戶,還要專門用魯班尺或門光尺來裁定。對(duì)于村落或城邑的街巷、衙署、寺觀、學(xué)宮、城池和城門,以及景觀性的樓閣、塔、橋等的空間布局,也同樣都各有其具體而周密的處置。

對(duì)于包括山川景物在內(nèi)的組群性的建筑外部空間,還以風(fēng)水“形勢(shì)”說的理論和方法來經(jīng)營(yíng)。對(duì)“形”與“勢(shì)”,即近與遠(yuǎn)、小與大、個(gè)體與群體、局部與總體、細(xì)節(jié)與輪廓等對(duì)立性的空間構(gòu)成及其視覺感受效果,既注重“千尺為勢(shì),百尺為形”的合理尺度控制,具有人性精神,契合于當(dāng)代相關(guān)理論,也注重從勢(shì),即建筑群的整體格局和遠(yuǎn)觀效果的氣魄或性格立意,注重形與勢(shì)的有機(jī)結(jié)合,“駐遠(yuǎn)勢(shì)以環(huán)形,聚巧形而展勢(shì)”,更強(qiáng)調(diào)群體的空間序列組織,要充分把握和運(yùn)用形與勢(shì)的時(shí)空轉(zhuǎn)換,構(gòu)成“至哉,形勢(shì)之相異也,遠(yuǎn)近行止之不同,心目之大觀也”。中國(guó)傳統(tǒng)建筑的大規(guī)模組群布局,如北京紫禁城、明清陵寢空間藝術(shù)成就,實(shí)際就是在這一非常精審的建筑外部空間設(shè)計(jì)理論指導(dǎo)下而取得的。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|