馬家窯文化是我國西北地區(qū)一支特色鮮明的史前文化,距今約5000至4000年,主要經(jīng)歷了馬家窯、半山、馬廠三個(gè)文化類型。

這一文化以彩陶著稱,而其中最具代表性的紋飾之一,便是旋渦紋。

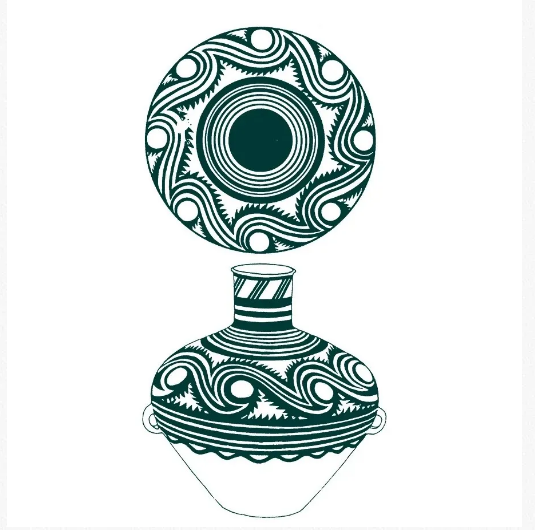

旋渦紋,又稱“渦紋”或“旋紋”,以螺旋狀的圖案聞名,通常從中心向外擴(kuò)散,宛如水中渦流或天空中的云卷。

這種圖案不僅展現(xiàn)了古代人對(duì)自然界力量的敬畏,也反映了他們對(duì)生命循環(huán)與延續(xù)的深刻理解。

紋樣特色

馬家窯文化的彩陶紋飾極富動(dòng)感,尤其以旋渦紋為代表,整體上以黑彩繪為主,偶爾與白彩搭配,形成一種強(qiáng)烈的視覺對(duì)比。

無論是幾何紋、網(wǎng)格紋還是動(dòng)植物的寫實(shí)或抽象紋飾,都有著流暢的線條和一氣呵成的藝術(shù)感。

瓶類陶器的頸部多裝飾有平行的環(huán)形紋,而旋渦紋則占據(jù)了壺、罐等大形器物的肩部和腹部。

這種旋轉(zhuǎn)的圖案賦予了器物極強(qiáng)的視覺動(dòng)感,讓靜止的陶器充滿了生命力。

起源與象征

旋渦紋并非馬家窯文化的獨(dú)創(chuàng),它的最早形式可以追溯到更早的廟底溝文化彩陶盆上。

早期的旋渦紋通常以弧邊三角紋的形式出現(xiàn),象征著太陽的運(yùn)行和四季的更替。

旋渦紋不僅表現(xiàn)了古人對(duì)自然界如水流、云卷的觀察和尊敬,更可能與他們對(duì)生命循環(huán)、宇宙秩序的崇拜有關(guān)。

有學(xué)者認(rèn)為,旋渦紋是后世云紋的早期形態(tài)。

從商周的云雷紋、楚漢的云氣紋,再到先秦時(shí)期的卷云紋,旋渦紋在不同歷史時(shí)期以不同形式出現(xiàn),逐漸演變并豐富了中國傳統(tǒng)紋樣的圖案語言。

演變與發(fā)展

在馬家窯文化的早期,旋渦紋的設(shè)計(jì)較為簡(jiǎn)單,通常是以四個(gè)旋點(diǎn)為中心,逆時(shí)針方向旋轉(zhuǎn),旋心內(nèi)飾以圓點(diǎn)。

到了半山時(shí)期,旋渦紋樣更加復(fù)雜且富有變化。中期的旋心逐漸變大,內(nèi)部裝飾有十字紋、三角紋、網(wǎng)紋等多樣的細(xì)節(jié),增強(qiáng)了視覺效果。

旋心之間通過多條鋸齒形的黑色線條與紅色線條相連,形成了二方連續(xù)的圖案,帶來了更強(qiáng)烈的旋轉(zhuǎn)感。

到了半山晚期,旋渦紋達(dá)到了設(shè)計(jì)的巔峰。它不僅結(jié)構(gòu)更加豐富,旋心之間的連接也變得更加簡(jiǎn)潔、明朗。

最終,馬廠類型的彩陶將這種旋紋進(jìn)一步簡(jiǎn)化,旋渦紋的四大圈圖案逐漸取代了復(fù)雜的旋線連接,使得紋樣更加沉穩(wěn)、大氣。

隨著時(shí)間的推移,旋渦紋也經(jīng)歷了演變,比如在春秋戰(zhàn)國時(shí)期發(fā)展成云紋,其造型更加豐富和有序,體現(xiàn)了中國傳統(tǒng)紋樣的發(fā)展和變化。

今天,我們?nèi)匀豢梢栽谠S多傳統(tǒng)器物、工藝品中看到旋渦紋的影子。

旋渦紋的發(fā)展與演變,不僅展示了華夏紋樣的豐富與多樣,也反映了幾千年來中國人對(duì)自然和生命的理解與表達(dá)。

這些旋轉(zhuǎn)的圖案猶如一場(chǎng)穿越時(shí)間的舞蹈,展現(xiàn)出古藝術(shù)的旋轉(zhuǎn)之美。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|