在現代,我們依靠電子設備來精確地掌握時間。然而,在沒有現代科技的古代,人們是如何確定一天中的具體時刻呢?中國古代有著豐富多彩的時間計量方式,從簡單的自然現象觀察到復雜的機械裝置,這些方法不僅體現了古人的智慧,也反映了當時社會生活的方方面面。

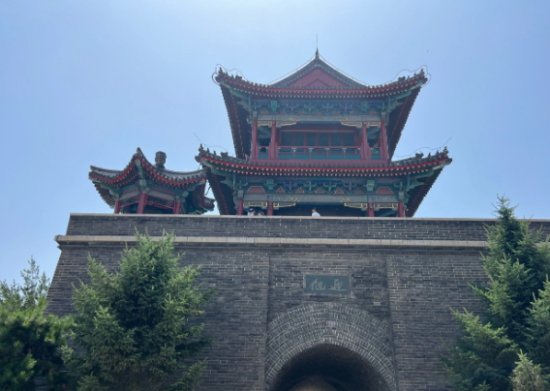

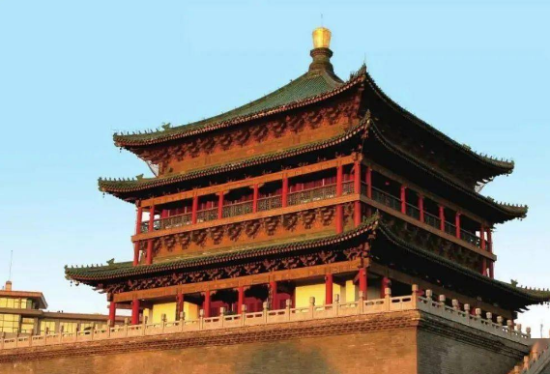

鐘鼓樓報時制度

早在漢朝時期,中國就出現了通過鐘鼓樓來報時的制度。最初,這種服務僅限于皇宮內部,為皇家提供準確的時間信息。到了唐朝,長安城內設立了鐘鼓樓,并且形成了“晨鐘暮鼓”的傳統習俗——早晨敲鐘,晚上敲鼓,以此作為全城的公共時間信號。特別是在實行宵禁的唐朝,主要街道上還設置了街鼓,由專人負責報時,這個職位被稱為“雞人”,因為古人認為雞具有很強的時間觀念。每到黃昏,雞人會敲響暮鼓,標志著宵禁開始,違反者將受到嚴懲。

進入宋朝后,城市生活變得空前繁榮,宵禁被取消,夜晚的城市依然活躍。為了滿足市民的需求,宋朝的報時變得更加細致,每個時辰都要敲擊鼓聲十五下,正午則要敲一百五十下。此外,還有僧人在夜間走街串巷進行報時,甚至還會報告天氣情況,如“天色晴明”、“天色陰晦”或“雨”等,極大地便利了居民的生活。

日晷與銅壺滴漏

除了鐘鼓樓報時外,古人還發明了日晷和銅壺滴漏這兩種更為精確的計時工具。日晷是利用太陽投射影子的變化來測量時間的一種儀器,它將一天分為十二個時辰,每個時辰再細分為八刻鐘,最小的單位是一刻鐘(即15分鐘)。不過,日晷在陰天或夜晚便失去了作用。

為了解決這一問題,人們又發明了銅壺滴漏,這是一種基于水流原理的計時器。早期的銅壺滴漏存在因水位變化導致流速不均的問題,東漢時期的科學家張衡對此進行了改進,設計出二級漏壺,使得水流更加均勻,從而提高了計時精度。至宋元時期,更進一步發展出了四級漏壺,其計時準確性得到了顯著提升。

燃香計時

隨著佛教傳入中國,一種新的計時方式——燃香計時也隨之而來。這種稱為“更香”的計時工具燃燒速度均勻,有的還嵌有金屬珠,當燃燒到一定時間時金屬珠便會掉落,起到提醒時間的作用。“百刻香”是一種特別的更香,可以持續燃燒一晝夜,上面有一百個刻度,用以標記時間。由于價格相對低廉,燃香成為了一種普及度較高的計時方法。

西洋鐘表的引入

明朝中葉以后,西方鐘表技術開始傳入中國。1601年,意大利傳教士利瑪竇將自鳴鐘作為禮物獻給萬歷皇帝,這是西洋鐘表首次正式進入中國的記錄。隨著時間推移,到了清朝,西洋鐘表逐漸成為了上層貴族和官員之間流行的計時工具。這些鐘表以其精準性和美觀性受到了廣泛歡迎,并促進了中外之間的文化交流和技術進步。

從古代的鐘鼓樓報時、日晷觀測、銅壺滴漏以及燃香計時,到后來的西洋鐘表,中國古人對于時間的理解和計量經歷了漫長而豐富的演變過程。每一種計時方法背后都蘊含著深厚的文化內涵和歷史價值,它們共同構成了中國古代文明的獨特風貌。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|