論地理,歐洲跟中國遙相暌隔,然而藝術(shù)史家和文明史家都知道,這地域的懸隔未嘗阻礙東西方之間所建立的必不可少的相互接觸,跟今天的常情相比,古人大概比我們要堅毅、要大膽。商人、工匠、民間歌手或木偶戲班在某天決定動身起程,就會加入商旅隊伍,漫游絲綢之路,穿過草原和沙漠,騎馬甚或步行走上數(shù)月,甚至數(shù)年之久,尋求著工作和盈利的機(jī)會……

——貢布里希

萬水千山將東方與西方分隔于歐亞大陸兩端,它們難道不可逾越嗎?

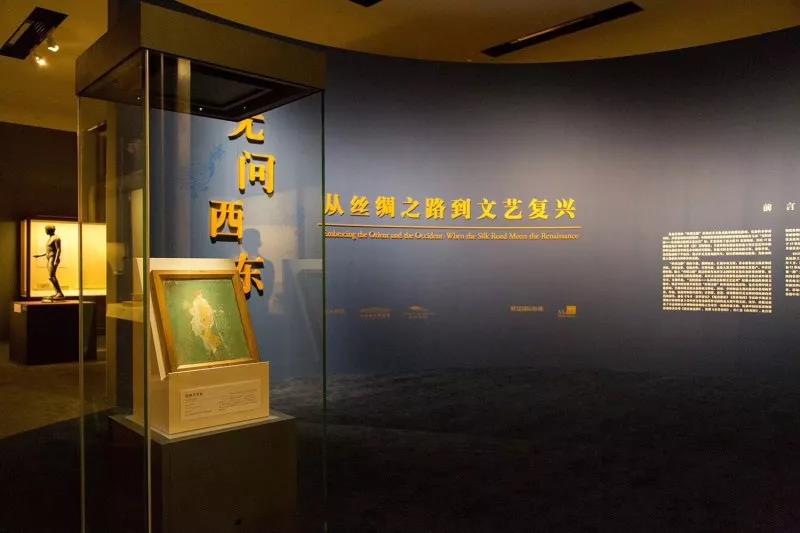

展覽序廳

一手持花籃,一手輕捻花枝的花神芙羅拉,身著色澤鮮艷華麗、質(zhì)地輕柔飄逸的絲綢,衣褶隨風(fēng)飄動,微微回首,盡顯曼妙嫵媚的身姿。這個發(fā)現(xiàn)于龐貝古城中的美麗背影,在展廳伊始,就將我們的目光拉回了那條承載著東西方經(jīng)濟(jì)、文化交流的要道——絲綢之路。

花神芙羅拉公元1世紀(jì)

龐貝出土意大利那不勒斯國家考古博物館藏

中國文明與歐、亞、非的古代文明之間很早就開始接觸并相互交流、影響,但這些古文明之間的交往路線卻一直沒有概括性的名稱。

1877年,德國地理學(xué)家李希霍芬在其著作《中國》一書中,首次提出了“絲綢之路”的概念:即“從公元前114年到公元127年間,連接中國與河中(指中亞阿姆河與錫爾河之間)以及中國與印度,以絲綢之路貿(mào)易為媒介的西域交通路線”。

以此為基礎(chǔ),隨著眾多考古新發(fā)現(xiàn)的涌現(xiàn),以及后世絲綢之路研究的不斷深入,“絲綢之路”的原始定義也在不斷擴(kuò)大著。

展廳

從涉及的時間范圍來看,考古新發(fā)現(xiàn)把東西方絲綢貿(mào)易的開端追溯到公元前4世紀(jì)甚至更早的歷史時期。

在涵蓋的地域范圍上,一般將羅馬視為絲綢之路的終點,將漢唐中國古都長安和洛陽視為絲綢之路的起點,也有學(xué)者認(rèn)為絲路向西可延伸至意大利的威尼斯,向東可延伸至日本的奈良。

除了沙漠絲綢之路這條主干線外,絲綢之路還有眾多重要的分支路線,諸如草原絲路,海上絲路等等。

網(wǎng)紋玻璃杯北魏時期外來玻璃器

1948年河北省景縣北魏封氏墓群出土

中國國家博物館藏

而其中最重要的概念擴(kuò)展,是對于這條通道在漫長歷史進(jìn)程中所承載的內(nèi)容的拓展。

絲路上輸送的并不僅僅是絲綢,從時空和交易額方面縱觀,其中絲綢交易所占的比例很小。從陸路到海道,這條通道在廣義的東西方之間所傳輸?shù)模粌H僅是“物質(zhì)舶來品”,更重要的還有“精神舶來品”。絲綢之路的概念由最初的絲綢貿(mào)易之路演變成為了“中西古典文明關(guān)系的物質(zhì)象征”“東西方文明的橋梁”等等。

甚至于“絲綢之路”之后出現(xiàn)的各種各樣的別名,例如“金銀之路”“玻璃之路”“陶瓷之路”“香料之路”……都是這種概念擴(kuò)展的具體反映。

展覽:“無問西東——從絲綢之路到文藝復(fù)興”

地點:中國國家博物館

時間:2018.6.9-8.19

此次由中國國家博物館和湖南省博物館共同舉辦,匯集國內(nèi)外38家共200余件(套)文物的“無問西東——從絲綢之路到文藝復(fù)興”展,不僅是近年來國際博物館與國內(nèi)博物館合作中,數(shù)量最多、文物最豐富的展覽之一,更試圖通過東西方物質(zhì)文明間的對比,來展現(xiàn)東西方文明從獨自發(fā)展,到彼此觸碰,再到逐漸交融,相互影響的動態(tài)過程,旨在揭示東西方文明交流的互動性,回應(yīng)絲路對于東西方物質(zhì)與精神文明的承載。

展覽探討問題的角度,不僅從以往西方藝術(shù)對中國藝術(shù)的影響入手,更呈現(xiàn)了眾多意大利文藝復(fù)興藝術(shù)中的中國元素,以此來重新審視中國藝術(shù)對歐洲文藝復(fù)興的影響,在最陌生、最遙遠(yuǎn)的地方尋找另一個精神故鄉(xiāng)。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|