一部《水滸傳》一百單八條梁山豪杰之中,好酒之人真實(shí)不少。武松在景陽(yáng)岡前連飲十八碗酒僅僅其間最為有名而已。其他如朱武等三人,一頓飯就各自“吃了十?dāng)?shù)碗酒”;魯智深就著燒鵝“盡意吃了三二十碗”著實(shí)也是不遑多讓,似乎英豪必定海量一般……

善飲的真相

如果說(shuō)《水滸傳》畢竟是小說(shuō)家言可能有所夸張的話,史籍上留下的記錄其實(shí)更加驚人。李白在《將進(jìn)酒》詩(shī)里有一句話,“會(huì)須一飲三百杯”,這是引用了后漢經(jīng)學(xué)家鄭玄的典故。《世說(shuō)新語(yǔ)》里說(shuō),袁紹請(qǐng)鄭玄赴宴,三百人敬酒,一人一杯,鄭玄來(lái)者不拒,三百杯酒下肚之后,“而溫克之容,終日無(wú)怠”。《晉書》里更是記載了周顗“能飲酒一石”——古制一石等于百升,每升等于如今的200毫升,如此算來(lái),周顗的酒量居然達(dá)到三、十四斤之多,今天看來(lái),實(shí)在令人咋舌。

古人如此善飲的原因,其實(shí)要從“酒”的源頭說(shuō)起。在甲骨文里,已經(jīng)有了“酉(酒)”字,樣子像個(gè)酒壇。所以在漢字里,凡由“酉”所組成的字大都與酒有關(guān),譬如醴、酎、醇等。既然甲骨文已是商代中晚期的成熟文字,酒在中國(guó)的實(shí)際出現(xiàn)自然更早。

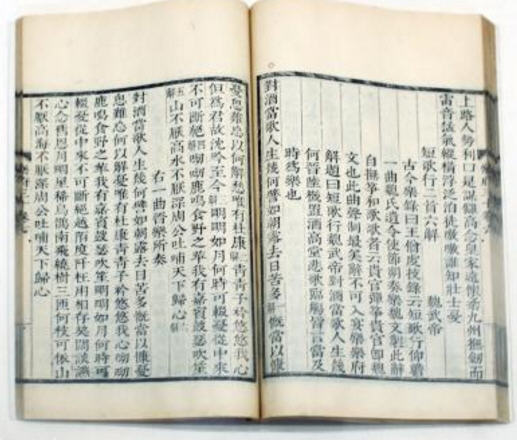

在中國(guó)民間流行的說(shuō)法中,夏朝的杜康是我國(guó)制酒的始祖。《說(shuō)文解字》也說(shuō)杜康是酒的發(fā)明者。曹操的《短歌行》亦有“何以解憂,惟有杜康”之句,將“杜康”視為“酒”的代稱。雖然這不一定是事實(shí),畢竟早在距今四千多年的龍山文化遺址中,已經(jīng)出土了大量的酒具。顯然,專用酒具的產(chǎn)生,要比酒的出現(xiàn)晚得多。所以,中國(guó)酒的起源,最遲也在新石器時(shí)期了。

酒是碳水化合物經(jīng)過(guò)發(fā)酵作用釀成的,古人大概是從野果自然發(fā)酵而成的酒得到啟迪,從而學(xué)會(huì)有意識(shí)地利用谷物發(fā)酵釀造酒的。起初的酒大抵是將黍或高粱(秫)煮爛后,加上曲(酵母)蘗(谷芽)釀成的。秦漢時(shí)期,釀酒制曲的技術(shù)又有了發(fā)展,曲孽同時(shí)并用的釀造方法,已經(jīng)被并曲所取代,即只用曲而不用蘗,直接以未經(jīng)發(fā)芽糖化的谷物為原料。從釀造的時(shí)間及濃烈的程度來(lái)說(shuō),釀造一宿即成的甜酒叫“醴”,經(jīng)多次釀造而且度數(shù)較高的叫“酎”,最烈的酒則叫“醇”。按照東漢的《說(shuō)文》的解釋,“醇,不澆酒也。”所謂“不澆”,就是不兌水,這樣的酒味道自然要醇厚了。

從兩周時(shí)期開始,在文人雅士的著述中,酒開始有了形容詞,如《楚辭》中將酒比作“瑤漿”、“蜜勺”;《禮記》中形容酒為“清酌”、“舊澤”。這些美譽(yù)詞,后來(lái)都成為酒的文學(xué)別名。不過(guò)當(dāng)時(shí)的酒與今天的面貌實(shí)際有所不同。早時(shí)候的釀酒工藝尚不成熟,釀造時(shí)間短,酒化程度低,酒的質(zhì)量也很低,釀好之后,往往是汁滓混合在一起,飲時(shí)先須過(guò)濾。白居易在《問(wèn)劉十九》一詩(shī)里所說(shuō)的“綠蟻新醅酒”,即指未濾去糟的酒。宋代《廣韻》對(duì)于“醅”字的解釋,干脆就是“酒未漉也”。酒濾過(guò)之后就變清了,質(zhì)量也好了一些,故而被稱作“清酒”,而未濾的自然就是明代楊慎在“一壺濁酒喜相逢”里所說(shuō)的“濁酒”了。另一方面,通常釀造的酒,當(dāng)酒精達(dá)到10%左右的時(shí)候,酵母菌便停止繁殖,使發(fā)酵過(guò)程近乎停滯。故而僅經(jīng)發(fā)酵作用的酒,酒精度不過(guò)十度上下。在《水滸傳》故事背景所在的北宋晚期,武松上景陽(yáng)岡打虎前喝的那十八碗酒便屬此類低度數(shù)米酒(而且可能兌了水),所以才可以大碗大碗地喝。實(shí)際上,無(wú)論是孔子所喝的酒,漢武帝所喝的酒,還是曹操、李白、蘇東坡所喝的酒,性質(zhì)上都與“三碗不過(guò)崗”相同,而酒精度數(shù)低也正是古人看似豪飲的真正原因。

黃酒的成型

那么今天的酒是如何演變而來(lái)的呢?首先,在元代已經(jīng)出現(xiàn)了“黃酒”的稱呼。從元朝開始,隨著釀酒工藝的進(jìn)步,中國(guó)的發(fā)酵米酒不再呈現(xiàn)綠色而變?yōu)辄S色、棕黃色,升格到了最高境界——“黃酒”。這是因?yàn)樵卺勗臁①A藏過(guò)程中,酒中的糖分與氨基酸形成美拉德反應(yīng),生成類黑精的物質(zhì)所致。黃酒的色澤隨貯存時(shí)間的增加而變深,這也是黃酒又叫“老酒”,越陳越香,越陳越好的原因。元末明初的雜劇作家賈仲明在《呂洞賓桃柳升仙夢(mèng)》雜劇第一折寫有酒保念詞:“酒店門前三尺布,人來(lái)人往尋主顧。黃酒做了一百缸,九十九缸似頭醋。”說(shuō)明黃酒的概念已經(jīng)很清楚了。《清詩(shī)鐸》所收吳升的《薄薄謠》有“黃酒價(jià)貴買論升,白酒價(jià)賤買論斗”一句,也意味著當(dāng)時(shí)的黃酒與低檔次的傳統(tǒng)米酒(此白酒非今白酒)價(jià)格拉開了很大距離。

到了明代,南方和北方在釀制黃酒的原料選擇上略有不同。北方一般使用大黃米。南方釀制黃酒,則通常使用糯米。這一時(shí)期,浙江的紹興酒作為黃酒的代表異軍突起。按照清代康熙年間編撰的《調(diào)鼎集》的說(shuō)法,“吾鄉(xiāng)紹酒,明以上未之前聞”,意思是明代以前還沒有聽說(shuō)過(guò)紹興酒。早先江南地區(qū)出產(chǎn)的米酒還帶有“濁醪”的原始痕跡,到元朝時(shí),江南酒業(yè)相繼采用先進(jìn)工藝,很快就完成了米酒向黃酒的過(guò)渡。到了明代,江南所產(chǎn)已大都屬于比較完美的黃酒,其中更以紹興為最,紹興地近鑒湖,取水方便,同時(shí)又是糯米生產(chǎn)中心,故而產(chǎn)酒極美。因此,明朝人對(duì)紹興酒贊賞有加。明代后期的袁宏道在收入其《解脫集》的《初至紹興》一詩(shī)曾描寫當(dāng)?shù)兀骸凹壹议_老酒,只少唱吳歌。”可見彼時(shí)之紹興已經(jīng)成為造酒基地。《解脫集》還記載了紹興酒制曲和釀酒的詳細(xì)操作法,堪稱紹興酒最早的釀造專著。這本書里中給了紹興酒以十分高的評(píng)價(jià):“像天下酒,有灰者甚多,飲之令人發(fā)渴,而紹酒獨(dú)無(wú),天下酒甜者居多,飲之令人體中滿悶;而紹酒之性芳香醇烈,走而不守,故嗜之者為上品,非私評(píng)也。”清初的美食家袁枚在《隨園食單》里中對(duì)紹興老酒同樣贊賞有加:“紹興酒如清官廉吏,不參一毫假;而其味方真又如名士耆英,長(zhǎng)留人間,閱盡世故而其質(zhì)愈厚。”

一如萬(wàn)歷年間的《會(huì)稽縣志》所言,“越酒行天下”。明清時(shí)期,紹酒北上南下,走東傳西,顯名于全國(guó)各地。《清稗類鈔·飲食類》記載:“越釀著稱于通國(guó),出紹興,膾炙人口矣。故稱之者不曰紹興酒,而曰紹興。”清代佚名所著《燕京雜記》就說(shuō),“紹興酒謂之黃酒……京師尚之,宴客必需。”成書于乾隆年間的《滇海虞衡志》也講,云南各地皆以紹酒為上品,作者為此感嘆道:“滇南之有紹興酒……是知紹興已遍行天下。”說(shuō)起來(lái),黃酒酒精度一般不過(guò)15%左右,在滅菌防腐技術(shù)還不完備的情況下,紹酒能遠(yuǎn)傳天涯海角,經(jīng)年不壞,的確令人稱奇。到了民國(guó)年間,中央研究院化學(xué)研究所在1929年撰寫的《紹興酒釀造法之調(diào)查及衛(wèi)生化學(xué)之研究》干脆宣稱“則此紹酒,當(dāng)認(rèn)為吾國(guó)酒類之正宗”,這算得上是給予紹興黃酒的至高無(wú)上的評(píng)價(jià)了。

后來(lái)居上的燒酒

然而,從歷史上看,這種“酒類之正宗”的市場(chǎng)份額卻是日漸萎縮。到了民國(guó)年間,黃酒幾乎只能退守江浙滬包郵區(qū)大本營(yíng),而將大部分的市場(chǎng)拱手讓給了酒類中的后起之秀——燒酒。

個(gè)中緣由,自然是因?yàn)闊啤簿褪乾F(xiàn)代人所說(shuō)的“白酒”——的最大特色,按照《清稗類鈔·飲食類》的概括,就是“性烈味香”。古代民眾在長(zhǎng)期釀造酒的基礎(chǔ)上,利用了酒精與水的沸點(diǎn)不同的特點(diǎn),制造出了燒酒。它的制作是釀酒技術(shù)史上的一個(gè)劃時(shí)代的進(jìn)步。燒酒經(jīng)過(guò)發(fā)醇、蒸餾以后制成,它的酒精度一般在三十度以上,有的竟可高達(dá)六十五度。

至于燒酒始于何時(shí),迄今仍是眾說(shuō)紛紜,或曰東漢,或曰唐代;甚至在黑龍江省阿城金上京歷史博物館也陳列著一套銅質(zhì)蒸鍋,據(jù)稱這是金代的釀酒蒸餾器,遂令一些人大膽推斷:“中國(guó)蒸餾酒發(fā)祥地在阿城。”而明代的《本草綱目》對(duì)于“燒酒”的解釋則是:“燒酒非古法也,自元時(shí)創(chuàng)始。其法用濃酒和糟入甑,蒸令汽上,用器承滴露。凡酸壞之酒皆可蒸燒。近時(shí)唯以糯米或粳米或黍或秫或大麥,蒸熟和曲釀甕中七日,以甑蒸取,其清如水,味極濃烈,蓋露酒也。”從以上論述中推斷,燒酒是由處理酸壞黃酒開始演變到以糧谷蒸餾制酒的。無(wú)論燒酒起源究竟何時(shí),到了元代,人們已經(jīng)明確認(rèn)知這是一種與傳統(tǒng)的黃酒不同的酒類,老百姓徑直把自己釀制的蒸餾谷物酒叫作燒酒,鄭光祖的雜劇《立成湯伊尹耕莘》里就出現(xiàn)了這樣的念詞:“我做元帥世罕有,六韜三略不離口。近來(lái)口生都忘了,則記燒酒與黃酒。”

燒酒出現(xiàn)之后,原先釀造及飲用黃酒的人,逐漸對(duì)燒酒產(chǎn)生出濃厚的興趣,燒酒也就在更大范圍內(nèi)推廣起來(lái)。明代后期,北方的飲酒風(fēng)俗已向燒酒全面傾斜,李時(shí)珍在《本草綱目》就說(shuō),“北人四時(shí)飲之(燒酒),南人止暑月飲之”。入清以后,燒酒取代黃酒的勢(shì)頭更加明顯,不但“通邑大都,車載燒酒販賣者,正不可計(jì)數(shù)”,根據(jù)乾隆初年的甘肅巡撫德沛的說(shuō)法,“北五省民風(fēng)樸素……其僻壤窮陬,凡于婚喪禮儀,無(wú)一非盡用燒酒者”。

從清代中期開始,燒酒的總飲用量大大超過(guò)傳統(tǒng)黃酒,成為中國(guó)人的主要飲用酒。19世紀(jì)中期以后,隨著蒸餾技術(shù)的發(fā)展,釀酒工藝的改進(jìn),燒酒給人的口感逐變爽適,遂為大范圍人群所飲用。很多名酒如汾酒、茅臺(tái)酒、洋河大曲等遂蜚聲海內(nèi)外。這些蒸餾酒的酒度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他酒種,堪稱是“以一當(dāng)十味且濃”。原先國(guó)人飲用發(fā)酵酒,酒度都很低,酒量大的人需要喝上很多酒,才能有酒醉的感覺,而燒酒流行之后,酒精刺激大大增強(qiáng),飲酒量則同步減少。因此在明清之后,史籍上就再也看不到動(dòng)輒飲酒“一石”這樣的驚人記載,原因也很簡(jiǎn)單,真的有誰(shuí)一口氣喝下三十斤白酒的話,等待此人的唯有酒精中毒一途了。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|