對(duì)于名片,大家肯定不會(huì)陌生,基本是現(xiàn)代社會(huì)必備的,尤其是社交工具還沒(méi)這么發(fā)達(dá)的時(shí)候,輕輕的一聲“這是我的名片。”頓時(shí)覺(jué)得自己特有面子、優(yōu)雅,因?yàn)槊话銥槌晒θ耸克小?/span>

但隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,名片的普及程度也提高了。現(xiàn)代的名片一般用于商業(yè)交往,上面標(biāo)注自己的姓名、聯(lián)系方式、公司職位等。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),名片是一種交往工具,一種快捷的自我介紹方式。現(xiàn)代社會(huì)名片這么普及,那么古代的人會(huì)不會(huì)也有名片?答案是有的。

古代的名帖

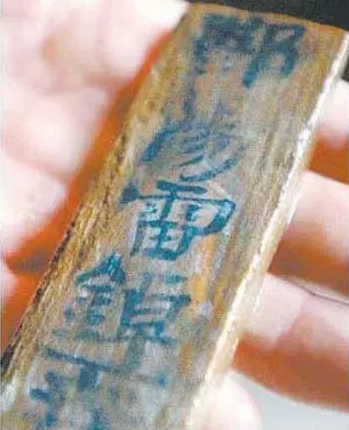

現(xiàn)代的名片都是印制的,一個(gè)長(zhǎng)方形硬紙塊,非常輕便。我國(guó)古代名片在秦漢時(shí)期就已經(jīng)出現(xiàn),但那時(shí)沒(méi)有紙張,可沒(méi)有現(xiàn)在的那么方便,材質(zhì)一般為木塊或竹塊,塊頭也大得多,也不叫做名片,稱為“謁”,叫法之所以那么奇特,與先秦時(shí)期政府機(jī)構(gòu)設(shè)有“謁者”的官員有關(guān),侍奉國(guó)君左右專門(mén)掌管傳達(dá)等事務(wù)。

秦國(guó)統(tǒng)一后,各朝基本都設(shè)有“謁者”或類似的官職,隨著經(jīng)濟(jì)文化的進(jìn)一步發(fā)展,一些達(dá)官貴人也設(shè)立有專門(mén)負(fù)責(zé)接待客人的“謁者”,通俗點(diǎn)來(lái)說(shuō)應(yīng)該是“通仆”,因?yàn)樗麄儾皇且环N官職,根據(jù)主人的意思來(lái)反饋信息給來(lái)訪者,工作內(nèi)容大概和今天的秘書(shū)相似。后來(lái)為了方便,出現(xiàn)了“謁”,上面寫(xiě)有自己的信息,求見(jiàn)原因,直接投遞到對(duì)方府上,不再需要專人負(fù)責(zé)來(lái)訪者,大大節(jié)省了人力和財(cái)力。

秦漢時(shí)期古代社會(huì)等級(jí)森嚴(yán),“謁”為達(dá)官貴人所用,不被平民百姓所觸及,但也有例外,這個(gè)例外就是漢高祖劉邦,在秦朝當(dāng)亭長(zhǎng)時(shí),有一回縣令宴請(qǐng)各界有名人士,并規(guī)定沒(méi)有錢(qián)的只能在大堂外,“地痞”出身的劉邦看到這種場(chǎng)面,自然想摻和一下,沒(méi)有錢(qián)怎么辦,他遞了一個(gè)“謁”,并附上賀錢(qián)三萬(wàn),實(shí)際上他一分錢(qián)都沒(méi)有,這一大膽舉動(dòng)震驚了宴上的呂公,為日后呂雉嫁給劉邦埋下了伏筆,看來(lái)成大事者臉皮要夠厚,不拘小節(jié),無(wú)疑劉邦都擁有了這些特點(diǎn)。

名刺

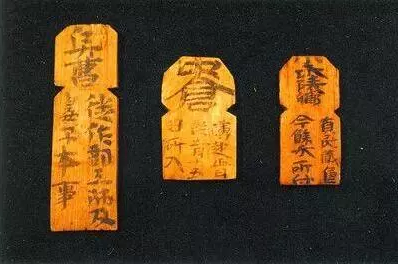

到了東漢時(shí)期,“謁”易名“刺”,隨著紙張的發(fā)明,“名刺”也改用紙張,紙張的發(fā)明也促進(jìn)了“刺”的使用,不再像秦漢時(shí)期有那么多等級(jí)限制,東漢時(shí)期的“刺”應(yīng)用已經(jīng)相當(dāng)普遍了,據(jù)記載東漢名士郭泰經(jīng)常收到名片,夸張到用車來(lái)裝,漢末狂士禰衡也有很多名片,但令人啼笑皆非的是他的不是別人投的,而是自己做的,投不出去,以至于“刺”上的字都磨沒(méi)了。

東漢到唐宋時(shí)期,名片不再叫“刺”,而是稱“門(mén)狀”,唐宋時(shí)期科舉盛行,這給底層百姓進(jìn)入上層社會(huì)提供了渠道,每次科舉考完試后,不能像今天一樣高考完了就可以完全放松了,這些新科進(jìn)士,寒門(mén)書(shū)生還得四處拜訪達(dá)官貴人,期望得到賞識(shí)以及提攜,為自己以后政治前途鋪一下路,要見(jiàn)到這些名門(mén)貴族先得投“門(mén)狀”,看主人是否接見(jiàn)。

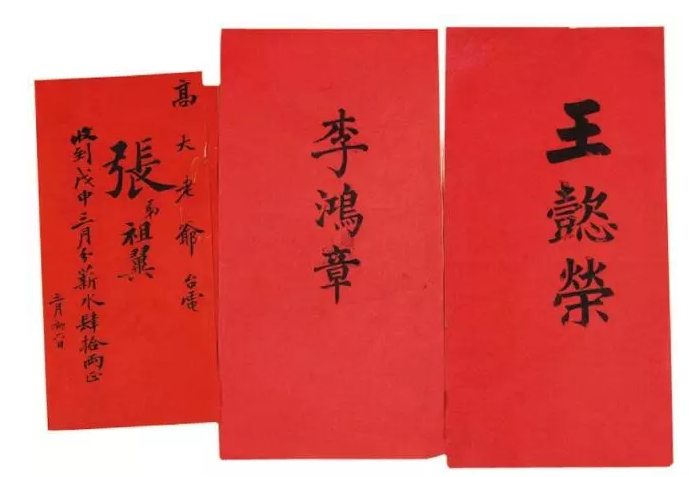

古代“名片”與“名”字沾上邊是在明朝,稱“名帖”,在明朝,讀書(shū)仍是唯一的出路,所以識(shí)字的人在明朝相比其它朝代有所增加,也比較講規(guī)矩,學(xué)生見(jiàn)老師,小官見(jiàn)大官都要遞上“名帖”。“名帖”上的字要大,以表示自己的謙恭,如果太小則被視為傲慢,且要寫(xiě)滿整個(gè)門(mén)貼,明朝“名帖”大小約為長(zhǎng)七寸,寬三寸。“名帖”直到清末民初才稱“名片”,趨向于了小型化,尤其是在官場(chǎng),“名片”大小來(lái)顯示地位,官大的名片小,官小的名片大。

名刺

古代名片除了各時(shí)期的稱呼不同,內(nèi)容和規(guī)矩和今天也有一些的差別。身份和地位相近的人,名片上一般寫(xiě)官職、郡里、姓名,在一些不是很莊重的場(chǎng)合,還可以只寫(xiě)姓名。下級(jí)拜見(jiàn)上級(jí),內(nèi)容多為謙恭之詞,如“某謹(jǐn)上,謁某官,某月日”,或“某謹(jǐn)祗候”、“某官謹(jǐn)狀”等。

古代名片的使用規(guī)矩也不少,出門(mén)拜客必先投名片,投了名片如果不見(jiàn)面,必被人們反感。明清時(shí)期等級(jí)不同的人,使用的名片也不同,最明顯的區(qū)別是顏色,位高權(quán)重的人使用紅色,如果是皇親國(guó)戚就更加與眾不同了,例如親王的,名片上會(huì)寫(xiě)有“王”字或者別號(hào),以此來(lái)顯示自己的尊貴。

名片的使用與一些習(xí)俗、禮儀也有關(guān)聯(lián),家中有喪事,名片上的左角會(huì)寫(xiě)上“制”字或四周畫(huà)上黑邊框。古代名片還有一個(gè)用處,可以用來(lái)拜年,年關(guān)將至,親戚朋友過(guò)多,古代交通落后,不能一一拜訪,這時(shí)可以遣派仆人攜名片去拜年,稱“飛貼”。有意思的是各家都會(huì)在門(mén)前貼一紅紙袋,用來(lái)接“飛貼”,意為接福。“不求見(jiàn)面惟通謁,名紙朝來(lái)滿蔽廬,我亦隨人投數(shù)紙,世情嫌簡(jiǎn)不嫌虛”是詩(shī)人文征明的《賀年》對(duì)“飛貼”拜年的生動(dòng)描寫(xiě)。

清代的名貼

“名片“是我們老祖宗適應(yīng)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展交流發(fā)明的交流工具,且與時(shí)俱進(jìn),反映了當(dāng)時(shí)的社會(huì)形態(tài),隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展并沒(méi)有消亡,現(xiàn)代的名片也是由古代名片發(fā)展而來(lái),還傳到了國(guó)外,日語(yǔ)目前都還在使用“名刺”一詞,名片可以說(shuō)是我們老祖宗的發(fā)明專利了。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|