黃梅戲與京劇、越劇、評劇、豫劇并稱“中國五大戲曲劇種”,也是安徽省的主要地方戲曲劇種,湖北、江西、福建、浙江、江蘇、香港、臺灣等地亦有黃梅戲的專業(yè)或業(yè)余的演出團(tuán)體,受到廣泛的歡迎。

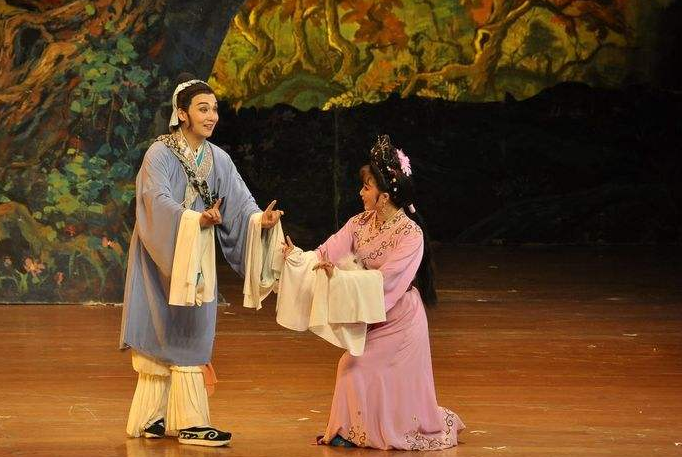

黃梅戲唱腔淳樸流暢,以明快抒情見長,具有豐富的表現(xiàn)力;表演質(zhì)樸細(xì)致,以真實活潑著稱。一曲《天仙配》讓黃梅戲流行于大江南北,在海外亦有較高的聲譽(yù)。

黃梅戲的起源最早可追溯到唐代。據(jù)史料記載,早于唐代時期,黃梅采茶歌就很盛行,經(jīng)宋代民歌的發(fā)展、元代雜劇的影響,逐漸形成民間戲曲雛形。至明清,黃梅縣戲風(fēng)更盛。

黃梅戲前身即采茶調(diào)、采子、黃梅調(diào)等,后稱黃梅戲。起源于黃梅縣多云山區(qū)、太白湖畔的樵歌畈腔采茶調(diào),形成于清道光年間,流播于長江中下游的湖北、安徽、江西、江蘇等省周邊的廣袤區(qū)域。邢繡娘、余海先等一批先輩藝術(shù)家為黃梅戲的形成、發(fā)展和流播作出過杰出的貢獻(xiàn)。

黃梅縣地處長江北岸,舊時大部分地勢低于江岸,有“江行屋上,民處泊中”之說,自然災(zāi)害頻繁,水災(zāi)更為突出。頻繁的災(zāi)害,迫使黃梅人紛紛學(xué)唱黃梅戲,以適應(yīng)災(zāi)年逃水荒、打連廂、唱道情行乞他鄉(xiāng)求生存的需要。這就大大促進(jìn)了黃梅戲由山區(qū)向江湖平原地區(qū)的發(fā)展,向鄂贛皖毗鄰地區(qū)的輻射。

黃梅戲的發(fā)展歷史,大致分為三個階段:

第一階段,約從清乾隆末期到辛亥革命前后。產(chǎn)生和流傳到皖、鄂、贛三省間的黃梅采茶調(diào)、江西調(diào)、桐城調(diào)、鳳陽歌,受當(dāng)?shù)貞蚯?青陽腔、徽調(diào))演出的影響,與蓮湘、高蹺、旱船等民間藝術(shù)形成結(jié)合,逐漸形成了一些小戲。

第二階段,是從辛亥革命到1949年。這一階段,黃梅戲演出活動漸漸職業(yè)化,并從農(nóng)村草臺走上了城市舞臺。黃梅戲入城后,曾與京劇合班,并在上海受到越劇、揚(yáng)劇、淮劇和從北方來的評劇(時稱"蹦蹦戲")的影響,在演出的內(nèi)容與形式上都起了很大變化。

第三階段,是1949至今。中華人民共和國成立后,黃梅戲得到迅速恢復(fù)和發(fā)展。1953年安徽省黃梅戲劇團(tuán)在合肥成立。安慶地區(qū)十三縣也先后成立了專業(yè)劇團(tuán);1954年黃梅戲《天仙配》參加了華東戲曲觀摩演出大會,獲得成功,該劇還曾二度被攝制成電影,轟動海內(nèi)外。

黃梅戲的唱腔屬板式變化體,有花腔、彩腔、主調(diào)三大腔系。花腔以演小戲為主,曲調(diào)健康樸實,優(yōu)美歡快,具有濃厚的生活氣息和民歌小調(diào)色彩;彩腔曲調(diào)歡暢,曾在花腔小戲中廣泛使用;主調(diào)是黃梅戲傳統(tǒng)正本大戲常用的唱腔,有平詞、火攻、二行、三行之分,其中平詞是正本戲中最主要的唱腔,曲調(diào)嚴(yán)肅莊重,優(yōu)美大方。黃梅戲以抒情見長,韻味豐厚,唱腔純樸清新,細(xì)膩動人,以明快抒情見長,具有豐富的表現(xiàn)力,且通俗易懂,易于普及,深受各地群眾的喜愛。在音樂伴奏上,早期黃梅戲由三人演奏堂鼓、鈸、小鑼、大鑼等打擊樂器,同時參加幫腔,號稱“三打七唱”。中華人民共和國成立以后,黃梅戲正式確立了以高胡為主奏樂器的伴奏體系。

黃梅戲唱腔委婉清新,分花腔和平詞兩大類。花腔以演小戲為主,富有濃厚的生活氣息和民歌風(fēng)味,多用“襯詞”如“呼舍”、“喂卻”之類。有“夫妻觀燈”、“藍(lán)橋會”、“打豬草”等;平詞是正本戲中最主要的唱腔,常用于大段敘述,抒情,聽起來委婉悠揚(yáng),有“梁祝”、“天仙配”等。現(xiàn)代黃梅戲在音樂方面增強(qiáng)了“平詞”類唱腔的表現(xiàn)力,常用于大段抒情、敘事,是正本戲的主要唱腔;突破了某些“花腔”專戲?qū)S玫南拗疲彰窀韬推渌魳烦煞郑瑒?chuàng)造了與傳統(tǒng)唱腔相協(xié)調(diào)的新腔。黃梅戲以高胡為主要伴奏樂器,加以其它民族樂器和鑼鼓配合,適合于表現(xiàn)多種題材的劇目。

黃梅戲2006年被批準(zhǔn)為傳統(tǒng)戲劇類國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn),傳承人有:周洪年、黃新德、趙媛媛、韓再芬。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|