徽州古城,又名歙縣古城,古稱新安郡。位于安徽黃山市歙縣徽城鎮(zhèn),總占地面積24.7平方公里。古城始建于秦朝,自唐代以來,一直是徽郡、州、府治所在地,故縣治與府治同在一座城內(nèi),形成了城套城的獨(dú)特風(fēng)格。徽州古城是中國三大地方學(xué)派之一的"徽學(xué)"發(fā)祥地,被譽(yù)為"東南鄒魯、禮儀之邦"。

徽州古城分內(nèi)城、外廓,有東西南北4個門。此外還保留著甕城、城門、古街、古巷等。城內(nèi)景區(qū)包含徽園、漁梁壩、許國石坊、斗山街、陶行知紀(jì)念館、新安碑園、太白樓等七處。覆蓋了新安理學(xué)、徽派樸學(xué)、新安醫(yī)學(xué)、新安畫派、徽派版畫、徽派篆刻、徽劇、徽商、徽派建筑、徽州“四雕”、徽菜、徽州茶道、徽州方言等徽州文化。

徽州古城是保存完好的中國四大古城之一,1986年,被國務(wù)院列為國家歷史文化名城,2014年,被列入國家5A級景區(qū)古徽州文化旅游區(qū)的組成部分。

許國石坊,又名大學(xué)士坊,俗稱“八腳牌樓”。位于安徽省黃山市歙縣城內(nèi)陽和門東側(cè),跨街而立。立于明萬歷十二年十月(公元1584年)。許國石坊是許氏衣錦還鄉(xiāng)時在家鄉(xiāng)歙縣立此坊。許國石坊,其不是通常的四柱而是八柱,形成四面圍合,中國僅此一例牌坊是封建社會為旌表功勛、科第、德政以及忠孝節(jié)義所立的建筑,是最能詮釋中國古代歷史文化的載體。被譽(yù)為“東方的凱旋門”。

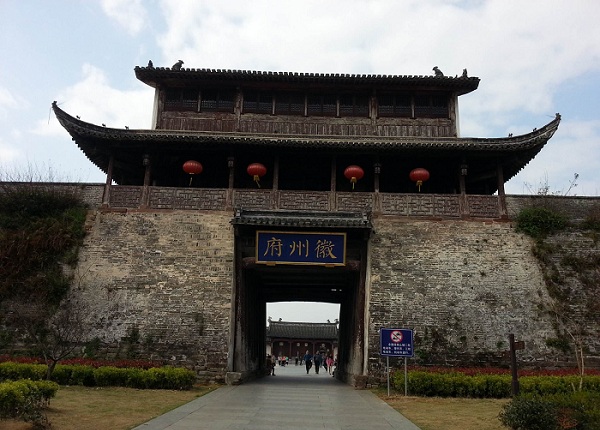

徽州府衙,建于元末明初。隋義寧年間(617-618年),越國公汪華即遷于此。宋紹熙年間(1191-1194),州衙毀于大火,隨后重建。明初,衛(wèi)國公鄧愈改為行樞密院,洪武三年(1370年)復(fù)為府治。之后,正統(tǒng)、崇禎曾兩次大修。清乾隆二年(1737年)重修。清道光末年大修。2009年,按照明弘治年的建筑規(guī)制,采用“原工藝、原材料、原規(guī)制”的模式在原地址對徽州府衙進(jìn)行了修復(fù)。徽州府衙總占地面積2.4公頃,建筑面積9800平方米。主要包括南譙樓、儀門、公堂、二堂、知府廨組群,整體建筑氣勢雄偉,規(guī)模龐大,體現(xiàn)了徽派建筑的精髓。

徽商大宅院,又名“西園”,是將散落在歙縣范圍內(nèi)瀕臨坍塌的26座明末、清代及民國時期具有徽派特色的建筑進(jìn)行拆遷和修繕,按照“復(fù)原”的原則,整體搬進(jìn)了西園。大宅院內(nèi)的古徽州“三雕”(石雕、木雕、磚雕)多達(dá)14000多處。整座古建筑群集牌坊、戲臺、亭閣、花園、水榭等于一體,為組合式的宅第群體,有宅第26座、房屋數(shù)百間、天井36個、柱子1580根。徽商大宅院內(nèi)建多座反映徽文化的博物館,如徽派建筑歷史博物館、徽州雕刻精品館、徽州民俗館、徽州歷代名人館等。

徽州街巷內(nèi)有斗山街、大北街、打箍井街、中山巷等古街巷。街首處“旌表江萊甫妻葉氏貞節(jié)之門”木牌坊,為明太祖朱元璋感恩賜建。大北街為府城商業(yè)區(qū)。該街朱家巷口有“豸繡重光”坊,蘊(yùn)含明末朝廷斗爭故實。打箍井街以打箍井得名,井圈鑿箍。井邊方士載宅為明大學(xué)士許國府邸部分遺構(gòu),已辟為許國生平展覽館。中山巷為階梯型古巷,基本保持清末風(fēng)貌,巷內(nèi)有兩柱世科石坊和皖南事變后葉挺將軍囚禁處。

陶行知紀(jì)念館位于城內(nèi)中和街,新建部份與老館銜接,占地面積1700平方米,建筑面積3600平方米,仿徽派建筑。為陶行知幼年就讀之所,內(nèi)陳有陶行知遺物和遺聯(lián)“捧著一顆心來,不帶半根草去”。1984年,由崇一學(xué)堂舊址改建,由瞻仰廳、放像廳、書畫廳和5個大展廳組成。1991年擴(kuò)建,1996年,陶行知紀(jì)念館被國家教委等6個部委命名為“百個全國中小學(xué)愛國主義教育基地”之一,1997年,由中共中央宣傳部公布為“全國百個愛國主義教育示范基地”。2003年,擴(kuò)建。紀(jì)念館設(shè)東西兩側(cè)大門,東西兩大門的館名分別由胡耀邦、胡厥文題寫。紀(jì)念館大門用青灰色水磨磚砌。門廳正中設(shè)陶行知全身漢白玉坐像,二樓為展廳,陳列陶行知生平介紹和有關(guān)文獻(xiàn)、實物,廳后為崇一學(xué)堂舊址。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|