“文化是一個(gè)國(guó)家、一個(gè)民族的靈魂。文化興國(guó)運(yùn)興,文化強(qiáng)民族強(qiáng)。”文物承載國(guó)運(yùn),牽連民心。70年篳路藍(lán)縷,路轉(zhuǎn)峰回,每一次文物回歸之路,都在凝聚著民心,激昂著力量,重重擂響中華民族走向復(fù)興的鼓點(diǎn)。

9月17日,由文化和旅游部、國(guó)家文物局主辦,中國(guó)國(guó)家博物館、中國(guó)文物交流中心承辦的“回歸之路——新中國(guó)成立70周年流失文物回歸成果展”在中國(guó)國(guó)家博物館開幕。伯遠(yuǎn)帖、五牛圖、王處直墓浮雕石刻、龍門石窟石刻佛像、秦公墓地金飾片、皿方罍、圓明園青銅虎鎣、曾伯克父青銅組器等珍貴回歸文物精品云集。

“為做好展覽籌備工作,國(guó)家文物局系統(tǒng)梳理了中華人民共和國(guó)成立70年來300余批次、15萬余件回歸文物情況,精心遴選25個(gè)具有代表性的文物回歸案例,統(tǒng)籌調(diào)集全國(guó)12個(gè)省市、18家文博單位的600余件文物參展。”國(guó)家文物局副局長(zhǎng)關(guān)強(qiáng)介紹,展覽以新中國(guó)成立70年來文物回歸典型案例為呈現(xiàn)重點(diǎn),以流失文物追索返還工作制度建設(shè)為串聯(lián)主線,通過回歸文物和文獻(xiàn)影像等輔助展品的展示呼應(yīng),勾勒描繪出流失文物七十載回家之路的壯麗圖卷。

流失文物回歸漸成趨勢(shì)

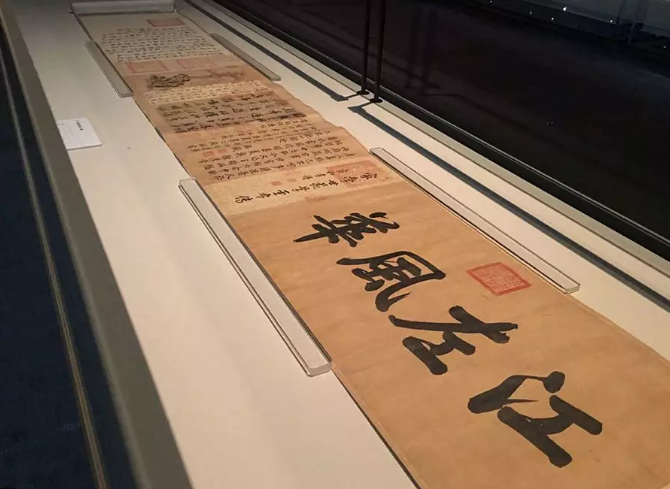

展覽中展出了《永樂大典》,是我國(guó)歷史上享有盛譽(yù)的皇家巨典和百科全書,共計(jì)22937卷,分裝為11095冊(cè),約3.7億字,匯集了當(dāng)時(shí)所能見到的我國(guó)上自先秦、下迄明初約8000種古代典籍,堪稱輯佚之淵藪。明嘉靖年間曾摹錄一套副本。《永樂大典》已知存世僅存800余卷、400余冊(cè),每一冊(cè)均極為珍貴。

1900年八國(guó)聯(lián)軍侵華期間,德國(guó)士兵曾從北京翰林院搶走3冊(cè)《永樂大典》,后收藏在德國(guó)萊比錫大學(xué)圖書館。1955年12月11日,前民主德國(guó)總理格羅提渥向中國(guó)返還了這3冊(cè)《永樂大典》以及10面義和團(tuán)旗幟。周恩來總理在首都體育館代表中國(guó)政府和人民接收了這批文物,并在答辭中說到:“中國(guó)人民十分珍重自己祖先光榮斗爭(zhēng)的歷史和文物。因此,我們以崇敬的心情來接受這個(gè)偉大友誼的禮物。中國(guó)人民的許多歷史遺產(chǎn)還在許多西方國(guó)家的博物館中作為‘戰(zhàn)利品’陳列著。中國(guó)人民更不能忘記,直到今天,帝國(guó)主義還霸占著中國(guó)領(lǐng)土的一部分。但是,中國(guó)人民堅(jiān)決相信,這些所謂戰(zhàn)利品和那部分領(lǐng)土,總有一天要?dú)w還給自己祖國(guó)的。”

此前,1951年、1954年和1958年,蘇聯(lián)分別向我國(guó)返還了蘇聯(lián)國(guó)立列寧圖書館、列寧格勒大學(xué)等機(jī)構(gòu)收藏的64冊(cè)《永樂大典》。外國(guó)政府向新中國(guó)返還的這兩批流失文物,開啟了中國(guó)流失文物回歸歷程的嶄新篇章。新中國(guó)成立伊始,雖國(guó)力維艱、百?gòu)U待興,黨和政府已將遏制文物流失、搶救重要國(guó)寶擺上重要議程,建章立制、革弊振頹。

1950年5月,中央人民政府政務(wù)院公布《禁止珍貴文物圖書出口暫行辦法》,這是新中國(guó)第一部文物保護(hù)法令。嚴(yán)格的文物出口限制,行之有效的文物進(jìn)出境審查機(jī)制,迅速扭轉(zhuǎn)了鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)以來珍貴文物大量流失的局面。在周恩來總理等黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人親自指揮下,“香港秘密搶救文物小組”籌謀港島,成功搶救大批珍貴文物,中秋伯遠(yuǎn)、瀟湘五牛、熙載祥龍、陳氏珍泉,國(guó)之重器重回祖國(guó)懷抱。歸國(guó)游子、海外華人振奮于新中國(guó)之建立,搜求海外遺珍,慷慨捐獻(xiàn)國(guó)家。

楊銓先生捐贈(zèng)的陶瓷、銅器、玉石器、漆木竹器、文具等文物,侯寶璋先生捐贈(zèng)的陶瓷、銅器、書畫等文物在展覽中均有展出。

返還追索實(shí)踐不斷刷新

漢代的“司馬軍印”銅印章、唐代的白釉盤口壺、宋代的龍泉窯青釉蓮瓣紋瓶、唐代的《裴公墓志》等,觀眾不時(shí)駐足觀看,這些文物是1998年從英國(guó)追索回的三千件文物中的一部分。

1995年3月,3400余件中國(guó)文物被走私販運(yùn)至英國(guó),被倫敦警方截獲扣押。獲悉相關(guān)情況后,國(guó)家文物局緊急派員赴英開展文物鑒別認(rèn)定,確認(rèn)為中國(guó)流失文物。這批文物時(shí)間跨度廣,類型豐富,主要是來自山西、陜西、河南等地的被盜文物,包括遠(yuǎn)古化石、史前陶器、周代銅器、漢代印章、唐代墓志、宋元陶瓷、明代佛像、清代文書等,是我國(guó)輝煌燦爛文明的縮影,記錄著古代中國(guó)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等信息。

隨即國(guó)家文物局向英國(guó)政府提出文物返還要求。

對(duì)于這起文物走私案件,英國(guó)警方積極主張刑事立案,但是英皇家檢察院以文物走私發(fā)生地不在英國(guó)為由,決定不予起訴。隨后,走私嫌疑人提起民事訴訟。倫敦地方法庭經(jīng)過初步審理,決定將查扣文物判還走私嫌疑人。為應(yīng)對(duì)不利局面,國(guó)家文物局將案件移交英國(guó)上訴法院,迫使地方法院凍結(jié)涉案文物。最后,在強(qiáng)大的司法與國(guó)際輿論壓力下,涉案嫌疑人很快表達(dá)了庭外和解的意愿。

經(jīng)過為期一年的艱難談判,1998年1月,走私嫌疑人終于承認(rèn)這批文物的所有權(quán)歸屬中國(guó),同意將其歸還。同年3月,這批珍貴流失文物終于回到祖國(guó)懷抱。

從英國(guó)追回的三千余件文物是迄今我國(guó)最大規(guī)模的流失文物追索案例,在此過程中建立起來的協(xié)商談判、執(zhí)法合作、司法訴訟相結(jié)合的追索模式,對(duì)日后的流失文物追索工作具有重要示范意義。

大沽口炮臺(tái)遺址博物館藏的大沽鐵鐘(“樂威毅公祠”鐵鐘)在展廳中格外引人注目。大沽鐵鐘是為紀(jì)念抗擊英法聯(lián)軍壯烈殉國(guó)的直隸提督樂善于1884年鑄造。1900年,八國(guó)聯(lián)軍入侵大沽口,古鐘被英國(guó)士兵掠走并運(yùn)回英國(guó),其后被作為戰(zhàn)利品存放于樸茨茅斯市維多利亞公園內(nèi),并被列入英國(guó)文化遺產(chǎn)目錄。

2003年夏天,古鐘被一名中國(guó)留學(xué)生偶然發(fā)現(xiàn),立即牽動(dòng)起中英兩地人們的心弦。天津市政府和海外華人華僑通過多種渠道為古鐘的回歸奔走呼吁,在樸茨茅斯市政府和各界友好人士的支持下,成功推動(dòng)英國(guó)文化遺產(chǎn)管理部門和樸茨茅斯市議會(huì)同意無償返還古鐘。2005年7月,大沽古鐘重歸故里。

大沽古鐘因戰(zhàn)爭(zhēng)而被劫離去,又因中英兩國(guó)政府和人民的共同努力而歸來,見證了時(shí)代變遷和人們對(duì)待文化遺產(chǎn)態(tài)度的歷史性轉(zhuǎn)變,體現(xiàn)了中英兩國(guó)人民企望和平的共同心愿。鐵鐘外壁上段鑄有“風(fēng)調(diào)雨順,國(guó)泰民安”八個(gè)大字,體現(xiàn)了在積貧積弱的時(shí)代人們對(duì)國(guó)家太平,人民安樂的祈愿。這口鐘銘記著中國(guó)人民抗擊外國(guó)侵略者勇氣和捍衛(wèi)國(guó)家主權(quán)的決心,也見證了中華民族由弱變強(qiáng)的偉大歷程。

展覽中,還可以看到回歸的頤和園文物寶云閣銅窗、從美國(guó)追索的王處直墓浮雕石刻、回歸的龍門石窟石刻佛像、從日本追索的北朝菩薩石立像、從丹麥追索的灰陶馬車、從美國(guó)追索的唐代石槨和壁畫,莊氏捐贈(zèng)的吳昌碩《四季花卉圖》屏、范季融捐贈(zèng)的青銅器……

第一次通過國(guó)際司法訴訟追索走私文物,第一次叫停海外市場(chǎng)流失文物拍賣,第一次促使外國(guó)博物館退藏返還被盜文物……在一次又一次的追索返還實(shí)踐推動(dòng)下,流失文物回歸漸成趨勢(shì)。

改革開放以來,我國(guó)文物事業(yè)迅速步入法制化、專業(yè)化的快車道,也實(shí)現(xiàn)了與全球化、國(guó)際化的接軌。1982年《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》頒行,1989年我國(guó)加入聯(lián)合國(guó)教科文組織《關(guān)于禁止和防止非法進(jìn)出口文化財(cái)產(chǎn)和非法轉(zhuǎn)讓其所有權(quán)的方法的公約》,1997年加入國(guó)際統(tǒng)一私法協(xié)會(huì)《關(guān)于被盜或者非法出口文物的公約》。依靠國(guó)內(nèi)立法的基礎(chǔ)支撐和國(guó)際公約的合作框架,我國(guó)政府與相關(guān)國(guó)家逐步展開雙邊合作,探索形成了外交談判、執(zhí)法合作、民事訴訟等流失文物追索返還有效途徑。與此同時(shí),越來越多的流失文物,以海外華人華僑、國(guó)際友好人士捐贈(zèng)方式回歸國(guó)內(nèi)。

文物返還“中國(guó)聲音”顯著提高

鷙鳥形金飾片、口唇紋金飾片、卷云紋金飾片、目云紋竊曲形金飾片、盾形金飾片……在展廳中分外亮眼。

20世紀(jì)90年代初,甘肅禮縣大堡子山秦公墓地被多次盜掘,大量珍貴文物被轉(zhuǎn)賣走私至海外。其中一部分金飾片被法國(guó)企業(yè)家弗郎索瓦·皮諾和收藏家克里斯蒂安·戴迪安獲得,并捐贈(zèng)法國(guó)吉美博物館。數(shù)年中,國(guó)家文物局多次通過不同渠道向法國(guó)政府和吉美博物館提出返還要求,積極謀求文物回歸。由于吉美博物館館藏文物屬于公共物品,且法國(guó)國(guó)內(nèi)法規(guī)定“公共物品不可轉(zhuǎn)讓”,文物返還面臨著重大法律障礙。

經(jīng)過反復(fù)磋商談判,中法雙方最終找到了妥善的解決方法:金飾片原捐贈(zèng)人皮諾和戴迪安分布別與法國(guó)政府解除捐贈(zèng)協(xié)議,使之退出國(guó)家館藏,再由二人將文物返還中國(guó)。2015年4月,皮諾將4件鷙鳥形金飾片交還給中國(guó)駐法大使翟雋。同年,戴迪安兩赴北京,將52件不同形制的金飾片交還給中國(guó)國(guó)家文物局。

大堡子山秦公遺址金飾片的返還,是中法兩國(guó)政府與友好人士通過創(chuàng)新機(jī)制、突破文物所在國(guó)現(xiàn)有法律障礙的方式實(shí)現(xiàn)文物返還的典范,開辟了文物追索的新路徑,為中國(guó)乃至世界文物返還提供了示范案例。

此外,2011年,全國(guó)政協(xié)委員、收藏家郭炎也將其自境外獲得2件鷙鳥形金飾片和1套金鎧甲片捐贈(zèng)給國(guó)家文物局。而展覽中的青銅義尊、青銅義方彝、晉公銅盤等是我國(guó)公安機(jī)關(guān)得知被盜文物情況后,依法啟動(dòng)追緝行動(dòng)成功追回的文物。

2018年,山西省公安機(jī)關(guān)在偵辦聞喜“6.03”系列盜掘古墓葬專案期間獲得重要線索,包括西周早期青銅器義尊、義方彝和春秋時(shí)期晉公盤等珍貴文物遭到盜掘后流失境外。公安機(jī)關(guān)隨即啟動(dòng)追索工作,經(jīng)境內(nèi)境外縝密偵查,歷時(shí)一年有余,終于查明確認(rèn)文物流失路線、目的地等關(guān)鍵信息。2019年,三件文物分別被我國(guó)警方從境外成功追回,“回家”團(tuán)圓。“義尊”“義方彝”銘文顯示,它們都是“義”在受到周武王賞賜后為父輩制作的重要禮器。“義”是“丙”族的后裔。“丙”族是在商代是與王室有密切聯(lián)系的一個(gè)大族。“義方彝”和“義尊”的發(fā)現(xiàn)表明,進(jìn)入西周之后,作為殷商遺民的“丙”族,因與周王室關(guān)系密切,還保留著較高的政治地位。

圓明園虎鎣、皿方罍器身、曾伯克父青銅組器等一大批珍貴文物,自歐洲、北美、日本等地重回祖國(guó)……

進(jìn)入新時(shí)代,在中國(guó)特色大國(guó)外交推動(dòng)下,我國(guó)流失文物追索返還工作取得了一系列新突破、新進(jìn)展,進(jìn)入了全方位發(fā)展、多層次提高的新階段。

在國(guó)際公約框架下,我國(guó)政府與20余個(gè)國(guó)家就流失文物追索返還簽署雙邊協(xié)議,建立合作機(jī)制,與美、意等國(guó)政府間追索返還實(shí)踐逐步深入。文物返還“中國(guó)聲音”顯著提高,主導(dǎo)制定反映文物流失國(guó)訴求的《敦煌宣言》,堅(jiān)持呼吁歷史流失文物應(yīng)回歸原屬國(guó),為完善文物返還國(guó)際秩序貢獻(xiàn)中國(guó)方案。

國(guó)運(yùn)興則文化興。文物流失,漸成過去。文物回歸,正在進(jìn)行。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|