云南民居建筑豐富多彩,各具特色,最能生動(dòng)直觀地呈現(xiàn)云南民族文化的多樣性特征。這里有翠竹芭蕉掩映、云煙繚繞的傣家竹樓;有青山白云綠水相互映襯、白壁灰瓦、精美別致的白族庭院;有在深山密林中半隱半露、古拙大方的木楞房;有屹立在雪山草地之間、牛羊馬犬來(lái)往其下的雄偉莊重的藏族民居;有精巧的漢族、彝族“一顆印”;有簡(jiǎn)潔樸素的土掌房等等,形態(tài)各異,風(fēng)格不一,形成了云南特色的民族民居文化。

竹樓

干欄式建筑,是在木(竹)柱底架上建筑的高出地面的房屋。在云南俗稱為竹樓,顧名思義,是以竹為主要材料建筑而成的,不過(guò)實(shí)際中大部分是用木材建成的,真正竹子的極為少見(jiàn)。傣族的竹樓一般用數(shù)十根木柱作支撐主架,在離地2米多高處鋪樓板。樓分上下兩層,樓下無(wú)圍墻,是拴牲畜、養(yǎng)家禽和堆放農(nóng)具的地方。樓上住人,木墻縫隙較大,既采光又通風(fēng),所以一般竹樓都沒(méi)有窗戶。竹樓的一端設(shè)有樓梯,拾階登樓,先是走廊,正面是陽(yáng)臺(tái)。室內(nèi)以木板隔成堂屋和臥室。樓頂呈A字形,覆蓋以茅草編成的“草排”。整個(gè)竹樓非常寬敞,空間很大,通風(fēng)條件極好,非常適宜于版納潮濕多雨的氣候條件。竹樓除傣族居住外,生活在濕熱地區(qū)的德昂、布朗、基諾、拉祜、佤、景頗等民族也大多居住。在西雙版納、德宏、思茅、臨滄等地,傣族等少數(shù)民族的村寨大多是由竹樓構(gòu)成的,各民族的式樣略有不同。

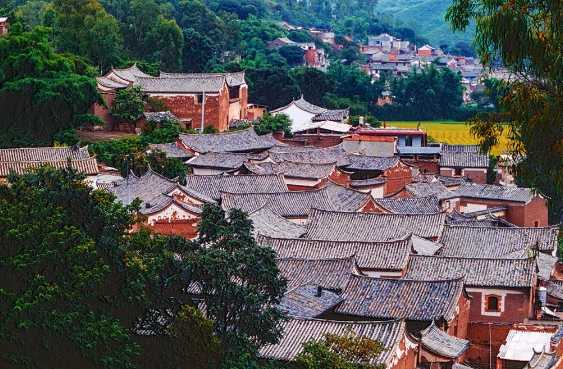

傳統(tǒng)民居

在古代云南,經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),文化積淀豐富的地方,白、彝、納西等少數(shù)民族文化與漢族文化相融合,形成了“一正兩耳”、“三坊一照壁”、“四合五天井”“一顆印”等形式的土木結(jié)構(gòu)建筑。“一正兩耳”是一幢兩層樓邊上再掛兩間平房;“三坊一照壁”的平面是三幢互相垂直的兩層樓房,和一面照壁的結(jié)合,大門開(kāi)在照壁旁;“四合五天井”是由四幢兩層樓房的垂直配合,圍出一個(gè)大天井,兩幢樓房的交接處又圍出一個(gè)小天井,并附一個(gè)樓閣,合計(jì)為五個(gè)天井。房基一般用方石砌成,穩(wěn)固牢實(shí)。門窗墻多以木雕和彩畫來(lái)裝飾,形象優(yōu)美,技藝精湛。云南各地各民族都有這種類型的民居建筑,目前保存較多的主要分布在大理、麗江、昆明、建水、巍山、騰沖等歷史文化名城和各個(gè)歷史文化名鎮(zhèn)、村。

土掌房

土掌房主要分布于滇南紅河流域,彝、哈尼、傣、壯、瑤等民族都有使用土掌房的村落。還有迪慶藏族也多使用這種建筑,只是較少集中連片,同時(shí)考慮積雪因素,有些加了斜頂。這種房冬暖夏涼,通風(fēng)透光好,屋頂做曬臺(tái)曬糧食,便于生產(chǎn)生活。土掌房實(shí)際上是一種干欄式建筑,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單而扎實(shí)耐用,為了適宜居住的山區(qū)缺乏平地的農(nóng)耕生活,就在土掌房梁架上橫加鋪木,鋪木上放入松木劈柴,再以山草活泥,粘性土攤平錘實(shí),造成一種平頂式建筑,平頂上可晾曬谷物和衣服。這樣堅(jiān)固的梁架和鋪木,可在房頂上晾曬幾十擔(dān)或者上百擔(dān)的谷子。而房頂在農(nóng)閑的夜晚又成了男女青年談情說(shuō)愛(ài),跳舞唱歌的好場(chǎng)所。

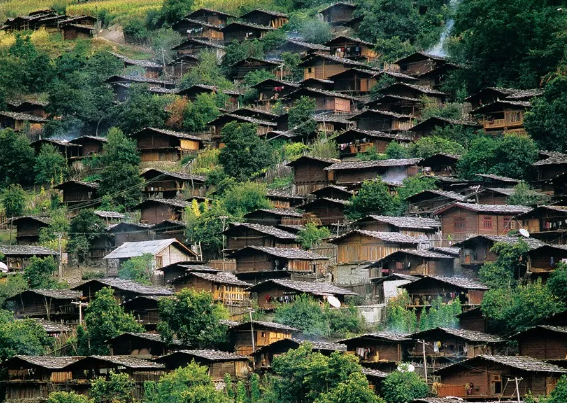

木楞房

木楞房在全省各地均有分布,一般是高寒山區(qū)較多,傈僳、納西、彝、藏、獨(dú)龍、怒、苗、普米、摩梭等民族使用較多。高寒山區(qū)森林茂密,氣候寒冷,各民族就地取材,建造了保暖性良好的木楞房。木楞房用天然圓木去皮砍削成方形、矩形斷面,兩端以缺口咬合,呈“井”字形層層摞疊構(gòu)成房屋四壁。“人”字屋頂,覆蓋木板,壓以石塊。特點(diǎn)是房矮、檻高、楣低。普遍為一層平房,分正房、倉(cāng)房、草房、畜廄,雖相連卻獨(dú)立成間。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|