在我們的印象中,教堂建筑總是呈現(xiàn)西洋風(fēng)格,如“哥特式”“羅馬式”“拜占庭式”。不過,位于杭州市解放路132號豐樂橋東北角的思澄堂,卻有些與眾不同。這座杭州城區(qū)基督教會唯一現(xiàn)存的老教堂,是一座中西式三層建筑,整體顯十字架形狀,采用中國建筑對稱格局,磚木結(jié)構(gòu),青磚黑瓦,枝窗格式,飛檐翹角,極具中國民族特色。特別是思澄圣堂淡雅樸素,碑刻典題,堂壁花窗,花草馨香,與江南古典園林風(fēng)格完美融合,美得讓人駐足留連。

這座老教堂現(xiàn)占地面積1100平方米、建筑面積3000平方米。據(jù)悉,初建時的范圍比如今還要大,一直延伸到解放路中間,并有一座中國典型樓閣式鐘樓,共三層,底層是教堂正大門,與周圍附屬房連成一片,上書“中華基留教會”6個大字;從正大門房小屋樓梯上到二層,可以俯瞰整個教堂內(nèi)外;第三層原有一口大鐘。整座鐘樓與教堂建筑渾然一體,后因解放路拓寬而被拆除。

百年肇始

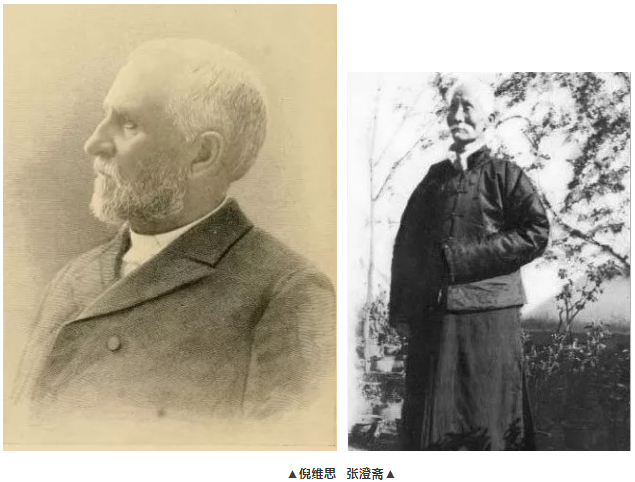

說起思澄堂的歷史,可追溯到1859年。當(dāng)時,美國北長老會派倪維思夫婦從寧波前往杭州,最初住在錢塘江畔的六和塔下一座寺廟中,不久在城中紫陽山上的道觀租房。1859年6月,倪維思夫婦回到寧波,向?qū)幉ú顣膫鹘淌拷榻B了在杭的情況,并要求移居該地,開辟站點。傳教士們對在杭開站充滿期望,一致認(rèn)為有必要在杭建立傳教站。于是,1864年11月美傳教士葛寧與張澄齋由寧波來杭暫住馬所巷圣公會,12月租皮市巷五開間樓廳一所作為禮拜堂。

張澄齋(1839-1917),寧波鄞縣人,14歲入甬北圣經(jīng)書院肄業(yè),翌年與三位兄長一同領(lǐng)受洗禮,之后任鎮(zhèn)海傳道。繼而,協(xié)助傳教士倪維思注釋圣經(jīng)。此后,任上虞、紹興一帶傳道職。1864年,他與美國傳教士葛蓮來杭,遂于次年2月攜眷入駐。1866年,被公舉為寧波長老會杭州支會治會長老。同年12月,又被舉為杭城牧師,兼理紹興曹娥、新市、上柏、瓶窯等處教會。1872年,美傳教士來恩賜來杭,兩人購得豐樂橋直街三官巷口三開間大廳,作為禮拜堂及牧師住宅。等長老會皮市新堂成立,他又獨資捐建鐘樓一座。

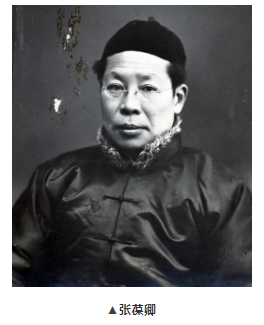

隨著時間的流逝,到1921年,由于信徒增加,眾人商議再建新堂。張葆卿醫(yī)生帶頭奉獻(xiàn)一萬銀元,另募得資金五萬元,在豐樂橋教堂原基建造新堂。張葆卿(1864-1927),是被稱為“杭州第一牧師”的張澄齋的兒子,1889年畢業(yè)于杭州廣濟(jì)醫(yī)校,是該校第一屆畢業(yè)生。他是杭州基督教青年會早期發(fā)起人之一,曾任杭州青年會臨時會所的會長,從1914年至1925年(第一屆至第十二屆董事會),歷任董事,直到去世。他一生勤儉節(jié)約,待人和善、誠實厚道、熱心醫(yī)學(xué)。

該新堂從1924年動工,到1927年建成。為紀(jì)念張澄齋牧師,取名“思澄堂”。建成后的教堂外墻用青磚實疊,內(nèi)用進(jìn)口松木做梁柱;一樓的講臺下,有一個浸禮池;二樓是主會場,一面是講臺,三面是座位;三樓采取中式的回廊格式;坐在二、三樓任何一角,都能看到講臺,視角非常好。二樓、三樓的地面,均用木板鋪墊。尤其是窗門,采用中國園林的支摘窗式,這在中國教堂中獨一無二。

那么,為什么會將思澄堂建成一座具有中國特色的建筑?

原來,到了上個世紀(jì)20年代,伴隨著中國民族主義的興起,教會被認(rèn)為是“洋教”,是帝國主義侵略的工具,1922年至1927年全國爆發(fā)了一系列“非基運(yùn)動”。面對這樣的非難和挑戰(zhàn),教會不得不調(diào)整策略,必須“去洋教化”。與此同時,中國教會也提出了“本色教會”的主張:一是在教會組織、行政、布道和經(jīng)濟(jì)上,要以華人為主,傳教士為輔;二是取消宗派區(qū)別;三是教會的神學(xué)思想和禮儀都必須中國化,并開始在“教派合一”和“本色教堂”兩個方面付諸實踐。

而在“本色教堂”方面,當(dāng)時的中國教會認(rèn)為,基督教如何與中國文化融合,為中國人民所認(rèn)可,并非一件簡單的事。文化既有外在的形式,更有內(nèi)在的精神。相比之下,形式上的變化和融合更容易些。為了使宗教生活適合中國民情,中國教會領(lǐng)袖便提出了在教堂、音樂、美術(shù)等方面糅合中國文化的主張。那個時期,建筑的教堂開始不再沿襲西方傳統(tǒng),而采用中國風(fēng)格。思澄堂,就是在這個大背景下應(yīng)運(yùn)而生的產(chǎn)物。

烽火歲月

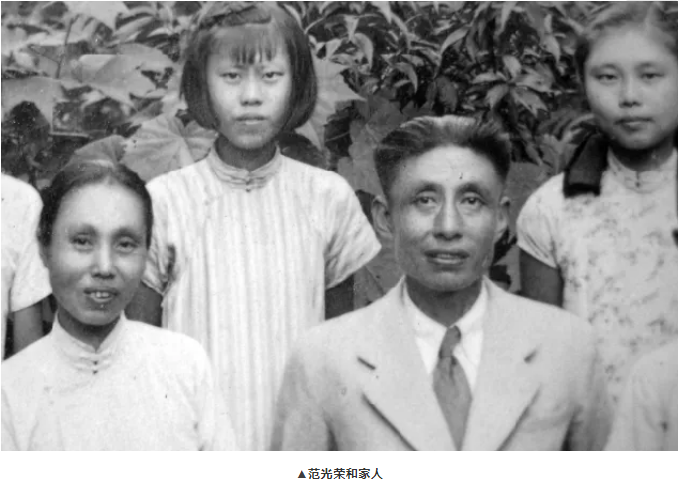

竣工后的思澄堂,于1930年復(fù)活節(jié)正式啟用,范光榮被聘為首任牧師。范光榮(1897-1973)系紹興人,其父為北浸禮會傳道。他先后畢業(yè)于杭州蕙蘭中學(xué)和滬江大學(xué),后又繼續(xù)學(xué)習(xí)神學(xué),畢業(yè)后任紹興浸禮會所辦越材中學(xué)教職。此后,調(diào)任上海老北門第一浸會堂教育干事,兼歌詠團(tuán)弦樂隊主席、主日學(xué)教員、堂會書記、漫會少年團(tuán)顧問等職。來杭后,曾任太平堂傳道,后又封為牧師。

思澄堂投入使用后,一直奉行“施比受更有福”,遵守“不可忘記行善和捐輸?shù)氖拢驗檫@樣的祭是神所喜悅的”教導(dǎo),積極引領(lǐng)信徒參與公益慈善,成為杭州城內(nèi)一盞明燈。盡管當(dāng)時參加禮拜人數(shù)僅二百左右,但已是杭州市重要的基督教活動場所。據(jù)《通問報》1936年報道:“中華基督教會杭州思澄堂。位處杭市中心。且屋宇寬敞。杭市信徒不論大小聚會。每假該堂舉行。蓋因足容二千人故。”

然而,思澄堂在之后的發(fā)展過程中,可謂歷經(jīng)了艱難困苦。

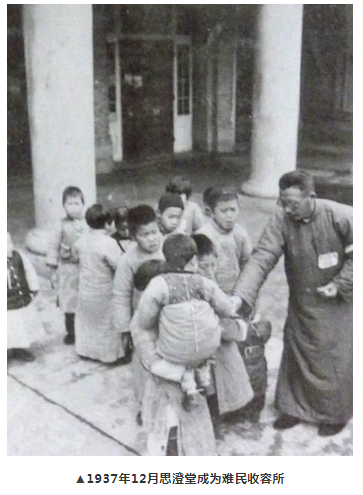

抗日戰(zhàn)爭爆發(fā),1937年12月24日杭州淪陷,思澄堂成為難民收容所,范光榮牧師自任負(fù)責(zé)人。數(shù)月后,局勢穩(wěn)定收容所解散,難民各自回家。由于信徒四散、捐獻(xiàn)減少,范牧師開辦打字班、鋼琴班及明德中學(xué)等文化補(bǔ)習(xí)學(xué)校以彌補(bǔ)教會供應(yīng)不足。1941年12月8日,日美正式開戰(zhàn),教堂被日軍占領(lǐng)。1945年,思澄堂被改作“中日文化館”,作為奴化思想的場所。

對于這個期間的遭遇,《通問報》曾如此記載:“本堂于抗戰(zhàn)期間。長老執(zhí)事等均遷往上海及內(nèi)地工作居住。僅范光榮牧師以牧養(yǎng)群羊。責(zé)職在身。未敢輕離職守。始終抱定忠心到底之決心。為主犧牲。雖數(shù)度曾被敵憲以特務(wù)嫌疑而逮捕。并遭酷刑。但正義終于勝過強(qiáng)權(quán)。教會工作未曾中斷。感謝天父之保全。”

抗戰(zhàn)勝利,思澄堂重回信徒手中,“勝利后長老執(zhí)事相繼回杭。重睹圣堂無恙。衷心無限快慰。本堂為推廣福音起見。……并于每主日下午二時有英語禮拜。敦請各英美教牧輪流講道。參加禮拜者多為青年學(xué)生。及公務(wù)人員。每禮拜二晚間尚有文助華博士。主領(lǐng)之英語查經(jīng)班。……此外尚有圣樂團(tuán)及青年團(tuán)契之組織。協(xié)助教會。”

解放后,思澄堂先后成為杭州市基督教三自革新運(yùn)動中心和浙江三自愛國運(yùn)動中心。1956年4月,杭州市基督教在此召開首次三自愛國運(yùn)動代表會議。1958年9月,杭州實行教會聯(lián)合禮拜,合并為5個教堂,思澄堂是其中之一。“文革”期間,思澄堂一度成為杭州圖書館藏書庫。到1981年,落實宗教政策,教產(chǎn)得以歸還。

見證時代

1981年8月30日,思澄堂舉行復(fù)堂典禮。1983年底,修繕一新的思澄堂迎來英國圣公會的坎特伯雷倫西大主教。全國政協(xié)副主席、中國基督教名譽(yù)會長丁光訓(xùn)主教多次前往指導(dǎo)全省、市基督教工作。1988年美國百人合唱團(tuán)在此舉行音樂會。1990年應(yīng)中國兩會邀請,臺灣地區(qū)基督教領(lǐng)袖周聯(lián)華來訪并講道。1992年香港華人基督教聯(lián)合會主席李志剛牧師率團(tuán)來訪。

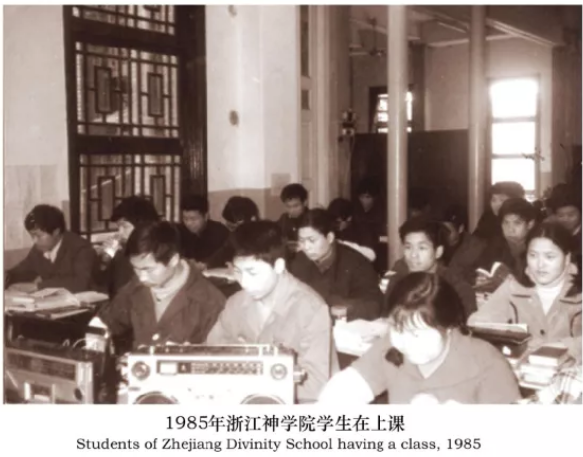

1984年10月,浙江省基督教兩會在思澄堂創(chuàng)辦浙江神學(xué)院,思澄堂一樓禮拜的兩翼及附屬房作為神學(xué)院的院舍,并于1990年春季開始與杭州市兩會聯(lián)合在思澄堂后面建造了一幢五層大樓,直到2000年浙江神學(xué)院搬到濱江新院舍。以它為基地,浙江神學(xué)院向全省輸送了一大批基督教教牧人才,為浙江基督教的健康和諧發(fā)展提供了堅實保障。

歷經(jīng)風(fēng)雨近百年,如今的思澄堂成了杭城唯一幸存的老教堂。它憑借其教會建筑、人文氣息和宗教文化內(nèi)涵,為“基督教中國化”提供了豐富的價值和意義,并在創(chuàng)建和諧教堂及宣傳我國宗教自由政策中發(fā)揮了應(yīng)有的作用。同時,作為省市基督教兩會機(jī)構(gòu)所在地,也使它成了全省基督教中心,并長期致力于浙江基督教的對外交流,影響已遍及全國和世界。

目前,思澄堂有牧師4位、長老與同工12位、堂委成員31位,經(jīng)常參加崇拜的信徒約3000人。教堂以“信靠上帝、仰望基督、依賴圣靈、委身教會、搭配服侍、同心合意、興旺福音”為宗旨,除主日崇拜外,每個禮拜尚有青年聚會、講經(jīng)禱告會、慕道班以及圣歌團(tuán)練唱、英文沙龍等,每月第一周是圣餐禮拜,每年有兩次洗禮,平時有婚禮、喪禮、布道、探訪等事工。

當(dāng)各地遭受洪澇、臺風(fēng)、地震等災(zāi)害時,思澄堂積極發(fā)動信徒捐款捐物、救災(zāi)濟(jì)困;亦跟敬老院、福利中心長期聯(lián)系,每年重要節(jié)日,送錢送物以表慰問;對外來務(wù)工人員,每到過年,為他們舉行年夜飯、聯(lián)歡會;對于教會內(nèi)的孤寡老人、貧困家庭,逢年過節(jié)為他們送上慰問金和慰問品;還積極參與省、市民宗局和省、市基督教兩會舉辦的各種獻(xiàn)愛心、捐資助學(xué)、扶貧幫困的活動。

作為我國新時代的基督教會,思澄堂始終堅持中國化方向,正不斷汲取中華文化的優(yōu)秀傳統(tǒng),弘揚(yáng)和踐行社會主義核心價值觀,消除“洋教”烙印,在神學(xué)上建立真正的“自我”,積極與新時代中國特色社會主義社會相適應(yīng),努力成為中國人認(rèn)同的宗教——真正的“中國基督教”,在社會上作光作鹽、榮神益人。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|