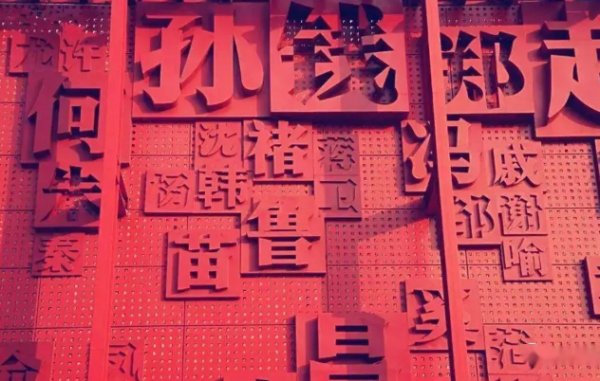

“古人到底可以有多少個(gè)稱(chēng)呼?”這個(gè)問(wèn)題困擾了很多古裝劇愛(ài)好者,本來(lái)是同一個(gè)人卻有著名、字、號(hào)等不同的稱(chēng)呼,搞得大家十分混亂。畢竟都是有身份的人,誰(shuí)還不稱(chēng)幾個(gè)名號(hào)啊。

在古代,人的稱(chēng)呼可以分為姓、氏、名、字、號(hào)幾部分組成,每一部分的含義都不一樣。

姓與氏

姓和氏是古代宗族血緣關(guān)系的代號(hào)。在母系社會(huì),姓是指母親一族的血緣關(guān)系。同姓族人會(huì)分出多個(gè)分支并散居各處,各個(gè)分支的族人為了進(jìn)行區(qū)分便會(huì)再取個(gè)“氏”族稱(chēng)號(hào)。

氏多以自然造物、部落圖騰、族群居住地的國(guó)名、地名或者氏族祖先的官位為主。如“有熊氏”、“青云氏”和“有窮氏”等。《易·系辭下》:“神農(nóng)氏沒(méi),黃帝、堯、舜氏作,通其變使民不倦。”后來(lái)這些氏族名稱(chēng)也簡(jiǎn)化為姓如熊、牛、云等。

到了漢代以后,姓氏制度發(fā)生變革,“姓”的概念跟母親就完全沒(méi)有關(guān)系了,而成了父系血緣的代號(hào),所謂貴族專(zhuān)屬的“氏”也開(kāi)始轉(zhuǎn)變?yōu)樾眨缃裥帐弦呀?jīng)合為父系血緣代號(hào)了。

名與字

古人有名有字,舊說(shuō)嬰兒出生三個(gè)月以后由父親取名,二十歲行冠禮之后取字,女子在十五歲年方及笄的時(shí)候取字。

名,是個(gè)人的符號(hào),在較為蒙昧的時(shí)代人們?nèi)∶嘁蕴旄傻刂А€(gè)人特征為名。后來(lái)隨著社會(huì)的前進(jìn),語(yǔ)言文字的發(fā)展,易學(xué)儒學(xué)的興起,取名也成了以《易經(jīng)》、《詩(shī)經(jīng)》、《論語(yǔ)》等經(jīng)典為參考,結(jié)合人們八字喜用的一門(mén)復(fù)雜學(xué)問(wèn)。

《左傳·桓公六年》記載著春秋時(shí)代命名的五個(gè)原則:“名有五,有信、有義、有象、有假、有類(lèi)。”意思是:或根據(jù)其出身特點(diǎn),或從追慕祥瑞、托物喻志、褒揚(yáng)德行、寄托父輩期望等幾個(gè)方面比照取名。并且提出七不:“不以國(guó)、不以官、不以山川、不以隱疾、不以畜牲、不以器幣”。

字,指在本名以外所起的表示德行或本名的意義的名字。這個(gè)東西就略微有技術(shù)含量,在古代,窮人起個(gè)名,一個(gè)“狗蛋”之流完事,人們長(zhǎng)期地掙扎于溫飽線上,什么抱負(fù)都是空想,所以,字幾乎是士大夫、文人、書(shū)生的特權(quán)。

在古代人際交往中,名一般用作謙稱(chēng)、卑稱(chēng),或上對(duì)下、長(zhǎng)對(duì)少的稱(chēng)呼。平輩之間,只有在很熟悉的情況下才相互稱(chēng)名,多數(shù)都是相互稱(chēng)字,提到對(duì)別人直呼其名,被認(rèn)為是一種不禮貌的行為。下對(duì)上,卑對(duì)尊寫(xiě)信或呼喚時(shí),可以稱(chēng)字,但絕對(duì)不能稱(chēng)名,尤其是君主或自己父母長(zhǎng)輩的名,更是連提都不能提,所以便產(chǎn)生了我國(guó)特有的“避諱”制度。

號(hào)

所謂“號(hào)”,就是個(gè)別稱(chēng),在古代,只有混得還不賴(lài)的中上層,或者文人雅客才會(huì)有號(hào)。別號(hào)中以“居士”、“山人”最為常見(jiàn),如蘇東坡、鄭板橋、朱柏廬等。

起號(hào)之風(fēng),大概在春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)就有了。像“老聃”、“鬼谷子”等,可視為我國(guó)最早的別號(hào)。東晉時(shí)陶淵明自號(hào)“五柳先生”,南北朝時(shí)代有更多的人給自己起了號(hào),唐宋時(shí)形成普遍風(fēng)氣,元明清達(dá)到鼎盛,不但人人有號(hào),而且一個(gè)人可以起許多號(hào)。

正所謂賜子千金不如教子好名,好的名字可以彌補(bǔ)先天不足,讓你的未來(lái)旺上加旺。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|