六年前,《我在故宮修文物》讓文物修復(fù)師這個職業(yè)為眾人所知。青銅、陶瓷、刺繡……每件文物的修復(fù)背后都寫滿了不易。

《古書復(fù)活記》又把鏡頭對準(zhǔn)了一批“古籍守衛(wèi)者”。在他們眼里,片紙只字皆是生命。修復(fù)古籍,是一場與時間的賽跑。

誠如高爾基所言,“書籍是人類進(jìn)步的階梯。”書籍承載著當(dāng)下和過去的知識與總結(jié),既是文明歷史演進(jìn)的實物鑒證,又是構(gòu)成文明高度所不可缺少的實物。

在我國,古籍就是古代書籍的簡稱,主要指書寫或印刷于1912年以前具有中國古典裝幀形式的書籍。

古籍蘊(yùn)含著中華民族幾千年文明史的內(nèi)涵和精華,是古代人民智慧的結(jié)晶,是我國歷史文化遺產(chǎn)的重要組成部分,更是研究和促進(jìn)我國政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會發(fā)展不可或缺的文獻(xiàn)資料。

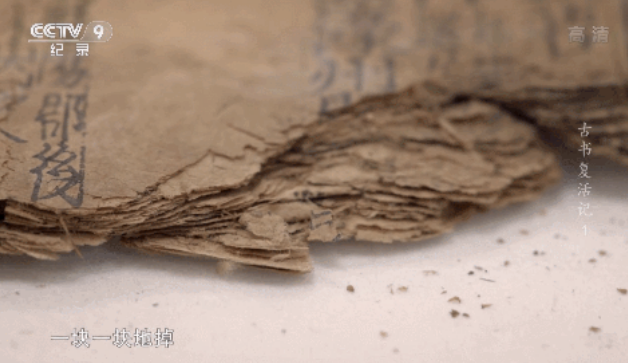

據(jù)國家古籍保護(hù)中心統(tǒng)計,我國現(xiàn)存古籍書量有3000多萬冊,但破損比例高達(dá)三分之一。

這些古籍歷經(jīng)千百年的歲月滄桑,有的因保存不當(dāng)使書頁留下了污痕,有的由于紙張的原因?qū)е聲撚袣埲保踔涟l(fā)生了嚴(yán)重的絮狀化……形形色色的“傷情”讓人看了很是心疼。

好在自2007年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)古籍保護(hù)工作的意見》以來,多數(shù)圖書館都開始重視古籍保護(hù),紛紛啟動了對館藏古籍的保護(hù)項目和古籍修復(fù)工作。

修復(fù)古籍自然要用專業(yè)的古籍修復(fù)術(shù),而所謂古籍修復(fù)術(shù),就是用紙張和粘合劑,在一定的修補(bǔ)技法下將受損的古籍修復(fù)完整。

其實質(zhì)就是用紙張對原有紙張進(jìn)一步加固,所以要在不破壞古籍紙張與字跡的前提下,選擇綿韌性好、無雜質(zhì)且價格合理的手工用紙來做修復(fù)用紙,這樣才能保證紙張具有很好的抗張強(qiáng)度與耐折性等,以盡可能地延長古籍修復(fù)后的使用壽命。

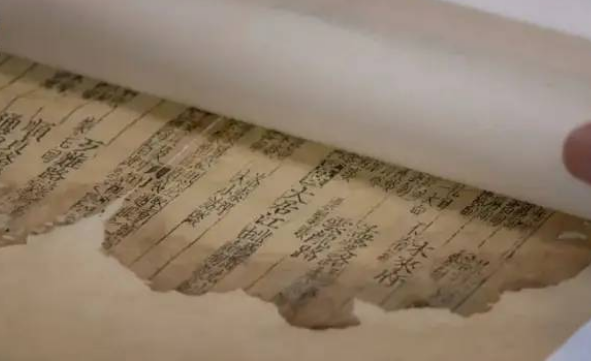

古籍修復(fù)需要堅持“整舊如舊”的原則,要最大程度地保留古籍的原貌,保護(hù)其“真實性”,保存全部信息,包括內(nèi)容、板式、紙張、裝幀、文獻(xiàn)流傳過程中的歷史信息等等。

古籍修復(fù)還具有“可逆性”,即修復(fù)可逆,當(dāng)有新的、更好的、更為先進(jìn)的修復(fù)方法出現(xiàn)后,還可以按原來修復(fù)的方法進(jìn)行還原,然后再用新方法重新修復(fù)使古籍更加“長壽”。

那么在面對一冊有污痕、破洞、斷線或封面損壞的古籍時,古籍修復(fù)師們需要做些什么呢?

有人說,無非就是去污、補(bǔ)洞、更換封面、重新裝訂嘛,聽起來也沒什么難度啊。但在實際操作中,如何去污、修補(bǔ)時選什么樣的紙、用什么樣的材料,按什么樣的流程等等都是很有講究的。

而且目前的古籍修復(fù)多是手工操作,古籍修復(fù)師們修復(fù)一套破損的古籍常常需要花費(fèi)幾周甚至幾個月的時間。這項單調(diào)、枯燥卻又必須一絲不茍、認(rèn)真細(xì)致完成的工作,可以說是非常地修心養(yǎng)性了。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|