古籍是一種不可再生的文化資源,保護與傳承古籍是全體中華兒女的共同使命。過去一段時間,隨著照相、掃描技術(shù)的進步,在古籍傳承方面我們采取的方法是出版影印本,供讀者研究利用,如《四庫全書》系列、“中華再造善本”等就是質(zhì)量上乘的影印本叢書。

但是由于影印本成本高、價格昂貴,一般讀者無法購買。因此,隨著現(xiàn)代科技手段與信息技術(shù)的發(fā)展,古籍數(shù)字化即成為目前與未來最為科學、最為經(jīng)濟的保護和傳承古籍的一種方式。

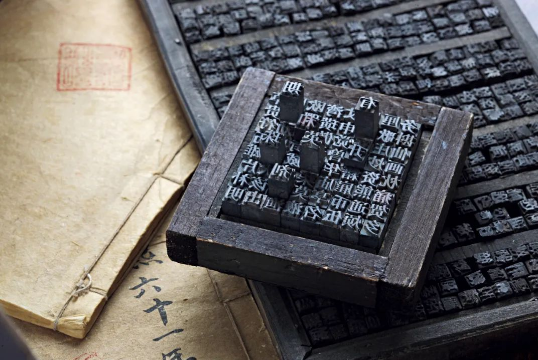

宋 李昉等輯《文苑英華》南宋周必大刻本

古籍數(shù)字化,是對古籍進行再生性保護和傳承的一種方法,“指利用現(xiàn)代信息技術(shù)對古籍文獻進行加工處理,使其轉(zhuǎn)化為電子數(shù)據(jù)形式,通過光盤、網(wǎng)絡(luò)等介質(zhì)保存和傳播”(《國家數(shù)字圖書館工程項目管理條例》)。

通俗講,就是將古籍經(jīng)過高清掃描技術(shù)制作成與原書一樣的電子書,讀者和研究者通過網(wǎng)絡(luò)在電腦、手機上即可閱讀利用,甚至可以復(fù)制、粘貼和編輯整理。

古籍數(shù)字化“有利于永續(xù)性傳承中華民族的文化基因;有利于保護古籍本身,減少動手翻閱的次數(shù),延長其壽命;有利于將有限的古籍文本化身千萬,讓全國以至全世界的人們共享;有利于社會各界人士更方便快捷地閱讀和檢索古籍,讓深藏在圖書館博物館的古籍活起來,為建設(shè)社會主義當代文化服務(wù)”(廖可斌《新時代、新要求、新舉措——學習〈關(guān)于推進新時代古籍工作的意見〉體會》)。

截至目前,國內(nèi)雖有不少文化教育及出版機構(gòu)已開發(fā)出一些古籍數(shù)據(jù)庫,有影響者如《四庫全書》系列、“中國基本古籍庫”“漢籍數(shù)字圖書館”“國學寶典”等。但縱觀目前國內(nèi)外漢籍數(shù)字化發(fā)展形勢,不得不說我們的任務(wù)仍然十分艱巨,有許多圖書館以及藏書機構(gòu)的古籍由于各種原因未被納入電子數(shù)據(jù)庫中。

國家圖書館出版社出版的《永樂大典》仿真本

另外,海外存藏的大量珍稀漢籍也有待完成數(shù)字化后再生性回歸。據(jù)日本學者阿部隆一統(tǒng)計,現(xiàn)存海內(nèi)外的宋元版古籍約有3000—5000種(《阿部隆一遺稿集》),收藏于歐美國家、日本的其他珍稀漢籍更是數(shù)量可觀。

因此,古籍數(shù)字化是我們未來五年甚至十年內(nèi)要完成的重大計劃性任務(wù),應(yīng)盡可能將現(xiàn)在保存在海內(nèi)外的海量珍稀漢籍予以數(shù)字化,供海內(nèi)外廣大讀者共享利用,在大力推進學術(shù)發(fā)展、弘揚傳統(tǒng)文化的同時,也積極發(fā)揮電子信息技術(shù)在古籍保護、傳承中的巨大作用。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|