古籍,即古書(shū),據(jù)黃永年先生《古籍整理概論》界定,是指從春秋戰(zhàn)國(guó)開(kāi)始的包含各種載體形式的我國(guó)古代文獻(xiàn),也就是說(shuō)春秋末戰(zhàn)國(guó)時(shí)編定、撰寫(xiě)的經(jīng)、傳、說(shuō)、記、諸子等書(shū)是古籍的上限,下限則一般劃到清代末年,也就是到1911年為止。

有人認(rèn)為甲骨文、金文也是早期的古籍,其實(shí)這種說(shuō)法是有問(wèn)題的,因?yàn)榧坠俏氖巧讨軙r(shí)期用來(lái)占筮的卜辭,金文則是商周時(shí)期刻在青銅器上的銘文,多屬與祀典、征戰(zhàn)等有關(guān)的記事。雖然二者都屬歷史文獻(xiàn),具有重要的文物價(jià)值與研究?jī)r(jià)值,但它們并不是用來(lái)閱讀的書(shū)籍,因此嚴(yán)格意義上甲骨文、金文不算古籍。

中國(guó)古籍的載體形式是春秋時(shí)期從竹木簡(jiǎn)開(kāi)始的,當(dāng)時(shí)也有將文字寫(xiě)在縑帛上的。漢代紙張發(fā)明之后,出現(xiàn)了書(shū)寫(xiě)在紙上的書(shū)籍,被稱(chēng)為寫(xiě)本或抄本。唐末五代時(shí)出現(xiàn)了雕版印刷,產(chǎn)生了刻本,即用紙張印刷的書(shū)籍。

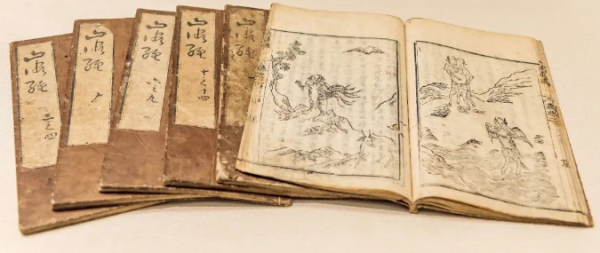

晉郭璞注《山海經(jīng)傳》清掃葉山房刻本

書(shū)籍的裝幀形式在中國(guó)古代經(jīng)過(guò)了一個(gè)漫長(zhǎng)的發(fā)展階段。以紙質(zhì)古籍為例,在雕版印刷發(fā)明以前,圖書(shū)是被抄寫(xiě)在紙上的,采用長(zhǎng)卷形式,閱讀時(shí)展開(kāi),平時(shí)卷起,稱(chēng)為卷軸裝,或卷子。歐陽(yáng)修《歸田錄》說(shuō):“唐人藏書(shū)皆作卷軸。”雕版印刷普及以后,由于書(shū)版各自成塊,卷軸裝已不適用,古籍裝幀改進(jìn)為冊(cè)頁(yè)形式,先后出現(xiàn)旋風(fēng)裝(唐代)、經(jīng)折裝(唐宋)、龍鱗裝(唐宋)、蝴蝶裝(宋代)、包背裝(元代)、線(xiàn)裝(明清)幾種形式。線(xiàn)裝的形式一直被沿用至今,所以民間一般將古籍稱(chēng)為線(xiàn)裝書(shū)。

古籍的分類(lèi)與基本內(nèi)容

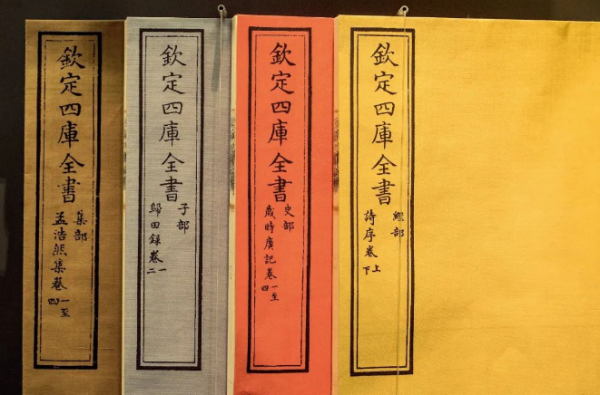

古籍書(shū)目的分類(lèi)始于西漢時(shí)的《別錄》《七略》,其分類(lèi)面貌基本保存于《漢書(shū)·藝文志》中。自《隋書(shū)·經(jīng)籍志》確立四部分類(lèi)法之后,經(jīng)、史、子、集四部分類(lèi)便成了古代目錄分類(lèi)的主流。史志如《舊唐書(shū)·經(jīng)籍志》《新唐書(shū)·藝文志》《宋史·藝文志》,國(guó)家書(shū)目如《崇文總目》《四庫(kù)全書(shū)總目》,私家書(shū)目如《郡齋讀書(shū)志》《直齋書(shū)錄解題》等,現(xiàn)存著名書(shū)目都采用了四部分類(lèi)法,經(jīng)、史、子、集涵蓋了中國(guó)古籍的大致類(lèi)別。

《四庫(kù)全書(shū)》將古代圖書(shū)分為經(jīng)、史、子、集四部

經(jīng)部:是儒家經(jīng)典和后世儒生解說(shuō)經(jīng)書(shū)的著作,以及與學(xué)習(xí)經(jīng)書(shū)有關(guān)的讀物如“小學(xué)”之類(lèi)的書(shū)籍。儒家經(jīng)書(shū),最初只有《詩(shī)》《書(shū)》《禮》《樂(lè)》《易》《春秋》“六經(jīng)”;后來(lái)《樂(lè)經(jīng)》亡佚,漢代以孝治天下,東漢時(shí)又增《孝經(jīng)》《論語(yǔ)》合為“七經(jīng)”;唐代時(shí)用《儀禮》《周禮》《禮記》代替了禮經(jīng),用《左傳》《公羊傳》《穀梁傳》代替了《春秋》,再加上《爾雅》;宋代時(shí)隨著“四書(shū)”概念的產(chǎn)生,又增加了《孟子》,才正式有了“十三經(jīng)”的概念,此后相沿不衰。因“十三經(jīng)”而產(chǎn)生了專(zhuān)研儒家經(jīng)典的經(jīng)學(xué),經(jīng)學(xué)在我國(guó)古代占據(jù)著思想文化的統(tǒng)治地位,甚至對(duì)周邊國(guó)家和地區(qū)也產(chǎn)生了重要影響。《四庫(kù)全書(shū)總目》經(jīng)部有易、書(shū)、詩(shī)、禮、春秋、孝經(jīng)、五經(jīng)總義、四書(shū)、樂(lè)、小學(xué)10類(lèi)。

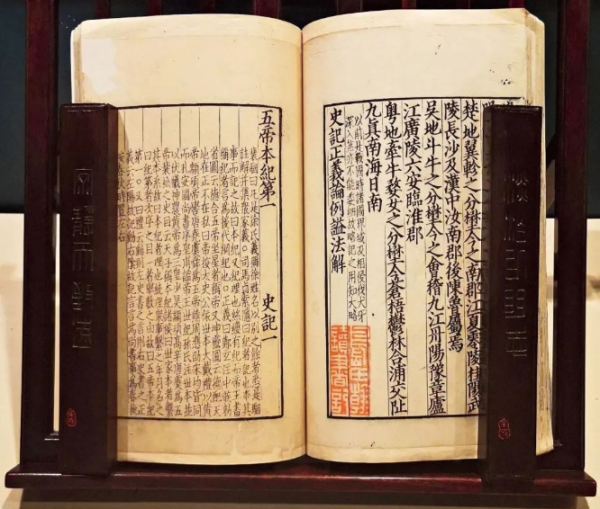

史部:指歷史類(lèi)書(shū)籍,包括二十五史在內(nèi)的紀(jì)傳體正史、以《資治通鑒》為代表的編年體史書(shū)及其他體裁的史書(shū)。《四庫(kù)全書(shū)總目》史部有正史、編年、記事本末、別史、雜史、詔令奏議、傳記、史鈔、載記、時(shí)令、地理、職官、政書(shū)、目錄、史評(píng)15類(lèi)。

子部:指春秋戰(zhàn)國(guó)以來(lái)諸子百家著作,以及古代哲學(xué)、軍事、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥學(xué)、天文、數(shù)學(xué)、藝術(shù)、手工、飲食、動(dòng)植物、陰陽(yáng)五行、風(fēng)水占卜、類(lèi)書(shū)等方面的書(shū)籍,在四部中內(nèi)容最為龐雜。《四庫(kù)全書(shū)總目》子部有儒家、兵家、法家、農(nóng)家、醫(yī)家、天文算法、小說(shuō)家、術(shù)數(shù)、藝術(shù)、譜錄、雜家、類(lèi)書(shū)、釋家、道家14類(lèi)。

集部:指詩(shī)文集及詩(shī)文評(píng)著作,即文學(xué)文獻(xiàn)。《四庫(kù)全書(shū)總目》集部有楚辭、別集、總集、詩(shī)文評(píng)、詞曲5類(lèi)。遺憾的是,因受古代正統(tǒng)文化思想所限,通俗小說(shuō)、戲曲并未進(jìn)入官方編纂的《四庫(kù)全書(shū)總目》。

此外,還有一個(gè)“叢書(shū)類(lèi)”,張之洞《書(shū)目答問(wèn)》即設(shè)此類(lèi),并說(shuō):“叢書(shū)最便學(xué)者,為其一部之中可該全籍……其中經(jīng)史子集皆有,勢(shì)難隸于四部,故別為類(lèi)。”

總之,中國(guó)古籍內(nèi)容十分豐富,涉及中華傳統(tǒng)文化的方方面面,促進(jìn)了許多與古籍有關(guān)的學(xué)科的產(chǎn)生與發(fā)展。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|