天氣漸冷,各位朋友的秋衣秋褲是否穿起來了?今天我們來聊一聊古人穿什么御寒的。

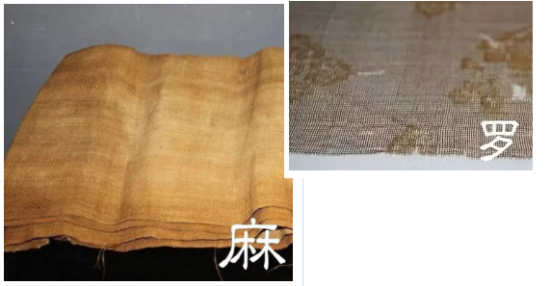

先說古代冬裝用的衣料。我們今天經(jīng)常穿的棉織品,在明朝的時(shí)候才開始流行起來,明朝以前,普通百姓使用的主要布料是麻布或者其他植物纖維織成的面料。只有社會(huì)的上層人士才用絲織品。

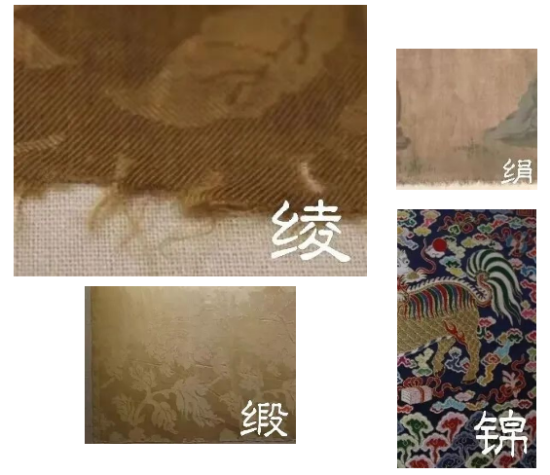

在古代,絲織品有綾、紗、羅、絹、緞、錦等不同品類,厚薄也各有不同。在明清時(shí)期,緞、錦是大富大貴人家制作秋冬外套外面料的主要衣料,由于這種面料很貴,所以明清之前,大多只是用來做衣服邊緣的裝飾。

做秋冬天的外套,一般不止一層,一層面子,一層絹?zhàn)龅睦镒印H绻挥羞@兩層,就叫“挾衣”,蘇軾在《初秋寄子由》中寫道“子起尋挾衣,感嘆執(zhí)我手”,說明在初秋時(shí)節(jié),挾衣的外袍就是御寒的一大利器,類似現(xiàn)在的風(fēng)衣。

在棉花普及之前,古代人通常在里面一層墊的是“絲綿”,為冬天御寒所用,而這絮的絲綿多是繅絲的下腳料,用作充絨,輕薄而保暖。除開墊有絲綿的綿衣,還有毛紡織品類和各類皮料。毛紡織品用作衣料是東晉以后的事情。另一種保暖的材料,則是動(dòng)物的皮毛了,灰鼠皮、狐貍皮拿來做大氅、披風(fēng)、帽子,厚實(shí)又保暖。

棉花大概在南北朝初期從印度或者是阿拉伯引入中國,宋末元初時(shí)才逐漸推廣,大面積的種植和普及使用卻是在明朝初期。在棉花沒有普及之前,歷朝歷代的貧窮百姓過冬天就是一道檻,就要絞盡腦汁來應(yīng)付寒冬。

古人在袍子里填亂麻或蘆花取暖,保暖效果當(dāng)然非常差。春秋戰(zhàn)國有“鞭打蘆花”的典故,說的是孔子的弟子閔子騫被繼母虐待,兩個(gè)兄弟都穿絲綿填充的棉衣,而閔子騫的棉衣填充的是蘆花,蘆花不保暖,閔子騫外出凍得無法駕車,父親還以為他是偷懶,直到把他的衣服打出蘆花才知道錯(cuò)怪了兒子。

唐宋時(shí)期,貧苦百姓還有用紙?zhí)畛湟路模Q作“紙裘”,一般采用較厚而堅(jiān)的楮皮紙,揉皺之后縫進(jìn)去,總比單衣御寒耐穿,不過這實(shí)在也是無奈之舉。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|