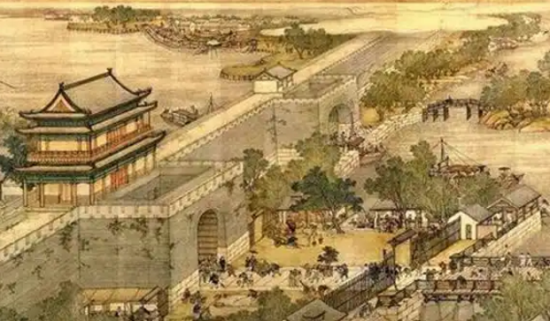

陪都,也叫副都、輔都,說白了就是第二個首都。在世界上,現在還有不少國家有陪都呢,像荷蘭的海牙,南非的開普敦、布隆方丹之類的。中國陪都出現得挺早,在炎黃那會兒,國家形式還沒正式形成的時候,陪都就有了。國外的陪都,多數有很強的經濟作用或者象征意義,有的甚至是國家分裂的前兆。中國的陪都有一些也有上面說的那些作用,不過更多的是因為政治方面的需求。

【一、古代陪都的起源和發展】

中國有關陪都的最早記錄在炎黃時期,那時候有組織的國家形式還沒出現呢。炎黃時期的陪都算是典型的“兩都制”,也就是有兩個首都。為啥會這樣呢?因為以炎帝和黃帝為代表的兩個部落其實是聯盟關系,雖說炎帝部落一定程度上從屬于黃帝部落,可在具體實際事務上,他們還是各自管理,就有了兩個決策中心。

夏、商時期,國家的組織模式已然確立,然而那時抵御自然災害的能力著實有限,難以切實地改良自然環境,故而在遭遇自然災害,特別是洪水時,常常毫無辦法。因此,夏、商時常通過遷都的方式來規避自然災害。當然,這里面也存在一些政治方面的緣由,像宗室內部出現政變之類的情況,但大體上還是為了躲開洪水。如此一來,當時就出現了頻繁遷都,進而形成一個國家有多個都城的局面。

陪都正式得以確立

真正帶有政治意義的陪都制度是在商朝末年商紂王那時候出現的。《史記·殷本紀》里說“紂的時候把城邑擴大了些,南邊到朝歌,北邊到邯鄲以及沙丘,這些地方都建了離宮別館”。

商代都城是殷,紂王在朝歌、邯鄲建了離宮別館,這是為了方便對外打仗。紂王那時候常常對北方的鬼方,還有南部的九苗、東夷發動大規模戰爭。特別是和南部九苗、東夷的仗,打到商朝滅亡了都沒打完。所以紂王才長期住在朝歌。

周武王瞅準商朝南征、國內沒啥人的當口滅了商朝,在全國搞起了分封制。為了能管得住離本國國都豐鎬挺遠的那些地兒,也為了能就近盯著商朝剩下的那些人,周公旦管事的時候在雒邑弄了個副都成周。雒在過去那就是玄鳥的意思,玄鳥可是商的圖騰,代表著商朝,也是商朝剩下那撥人扎堆住的地方。把這地兒改成“成周”,就表示商代的圖騰讓周給頂了,還能把他們集中管起來。

從春秋戰國至南北朝這段時間,屬于陪都制度的發展階段。在這一歷史階段中,陪都被持續賦予各種不同的政治需要與作用。伴隨不同歷史時期社會及經濟環境的改變,陪都的選址標準與主要功能也在發生著各異的變化。

春秋戰國那會兒,各個諸侯國因為軍事、政治、經濟還有文化這些方面的需求,老是在自己國家里頭設置陪都。拿齊國來說吧,它先后弄了五個國都,分別是臨淄、即墨、莒、高唐、平陸。在齊國,除了臨淄是首都,那另外四個陪都呢,都能用來收稅、招兵,還能抵擋外敵。這幾個都城城墻又高又厚,城里頭有好多軍隊,還囤著不少戰略物資。五國攻打齊國的時候,齊國丟了七十二座城,可最后還是靠著即墨和莒這兩座城成功復國了。

秦漢時期推行兩都制,長安和洛陽都被當作都城,一個是西都,一個是東都。東漢呢,在南陽設了個南都。到了三國那會兒,曹魏把五個城市定成都城,洛陽是首都,長安、譙、許昌、鄴都是陪都,皇帝啥時候想去這幾個陪都都行。

像曹丕和曹睿當皇帝的時候,因為軍事行動的需求,去過譙、許昌還有長安。東吳的都城一會兒是武昌,一會兒又是建業,老是變來變去。三國時期的首都和陪都,多數是出于軍事方面的考慮。后面的兩晉南北朝,設置陪都也大多是為了軍事方面的原因。

【二、陪都制度的成熟】

打從隋朝開始,陪都的設置主要是看政治方面的作用,而不是軍事方面。不管是隋、唐、元、明、清這些大一統的王朝,還是宋、遼、金這些相互對立的政權,就連五代十國那種地方割據的情況,設立陪都也都是以政治需求為主。陪都的作用變得越發重要,對王朝政權有著很大的意義。

隋、唐時期有兩個京城,還有臨時停留的地方。

在歷史上,隋、唐跟秦、漢特別像。前面那倆王朝存在時間不長,可干了不少大事,確立了不少新制度,后面這倆是在前邊的基礎上接著發展的,都走到了某個歷史階段的頂峰。在陪都制度這塊,隋、唐也體現了這個特點。隋朝統一后搞了個兩京制度,把長安和洛陽當作國家的兩個都城。

隋末那會兒,楊玄感造反前,李密獻出的三策里提到“長安是以前的都城,地勢優越,能當成就霸業的根基”,還說“東都洛陽是行政中心,百官都在那兒”,這表明當時兩都有著完善的行政機構與中央系統。而國家動亂時,隋煬帝楊廣長時間待在揚州,實際上揚州就起到了陪都的作用。畢竟揚州的地理位置跟經濟基礎很重要,那時已經是國家重要的城市中心之一了。

隋唐時期,經濟中心往南轉移,地區的農業和手工業發展起來,出現了“一揚二益”這兩個經濟中心城市。隋朝皇帝在揚州停留后,唐朝天寶年間爆發“安史之亂”,唐玄宗逃到了成都,這又跟隋煬帝的情況形成了另一種“一揚二益”。

隋、唐兩代君主在兩京接連失守時,都停留在當時的經濟中心城市,把這兒當作臨時的戰時陪都。這可不只是因為距離近,軍事上憑借天險好防守,還包含著利用當地厚實的經濟來組織軍事力量進行反擊的意思。

2、宋元明清那時候的多京制度

在經濟學里有個說法,那就是雞蛋別都放一個籃子里。宋、元時期的多數王朝政權都有這一特點。北宋、遼、金建國后,考慮到政治上的民族問題、經濟問題等各種因素,都設置了“五都”,朝廷中樞的機構也分別安排在這“五都”里,沒集中在一個地方。

就連西夏也這樣,雖說只占了河西走廊,可也搞了兩京制,把權力中心分別安排。元朝呢,在長城內外分別設立首都,進了長城是大都,回草原就是上都開平府。每年元朝皇帝都得在這兩都之間走動,這樣好統治遼闊的國土以及兩種不一樣的文化群體,一個是農業文明,一個是游牧文明。

明朝建國之初把都城定在南京,將開封當作陪都,還把朱元璋的老家鳳陽也設為陪都。到了明成祖永樂年間,都城遷到了北京,把南京、鳳陽、安陸列為陪都。清朝進入中原后,在盛京設置了陪都,康熙那時候修建的承德,是用來召見蒙古各部落首領的,這其實也發揮了陪都的作用。

【三、陪都的政治作用和政治意義】

陪都有著重要的政治作用呢。

陪都起初是以軍事作用為主,后來逐漸變為以政治作用為主。這一變化從西周開始有了苗頭,到秦漢時初步形成,隋唐時得以最終確定,明清時徹底成熟。作為國家都城的附屬,陪都在歷史上多次發揮出重大的政治作用,還曾把國家從危亡邊緣挽救回來,切實起到了興亡繼絕的關鍵作用。

首先,陪都一般都設有跟中央一樣的行政機構,這樣要是首都突然出了啥意外狀況,能立馬形成國家行政組織,確保國家不會亂了套。就像北宋和明朝,首都都被敵人給攻破了,政權也就滅亡了。不過北宋的皇子趙構在外面流浪,在陪都之一的南京應天府稍微準備一下,就能登基當皇帝,讓王朝得以延續。

農民起義軍把北京攻破后,大明的福王朱由崧就在南京當皇帝了。再說清朝,第二次鴉片戰爭的時候,英法聯軍把北京占了,咸豐帝打著“木蘭秋狝”的旗號跑到陪都盛京去了,雖說他再也沒回北京,但對全國的統治還是挺有效的。

其次,把一個地方設為陪都或者臨時駐蹕之地,這往往是對行政力量集中的區域采取的一種政治辦法。就是在一定的區域里,讓行政級別有所提高,這樣能保住王朝的經濟命脈。像兩漢時期的兩京,還有大明的南京,都發揮了這種作用,能夠保證賦稅順利地收繳和流轉,讓國家對財政收入的掌控更有力了。

第三陪都的設立能在一定程度上發揮政策實施前的輿論宣傳功效。北魏孝文帝打算進行漢化改革,便規劃把都城遷到洛陽,還聲稱要以洛陽為據點,對南方的割據政權展開軍事攻擊。金朝時期,海陵王完顏亮預備對南宋發起侵略時,先把開封設成陪都南京,將其當作前沿陣地,同時起到統一金朝內部王公大臣思想的作用。

最后呢,陪都能夠對政權的首都統治區域予以補充和強化。在古時候,由于生產力、科技水平之類的因素的限制,不像現在這樣能在全國范圍內進行有效的管理和調配,所以陪都就出現了,就是用來填補這個不足的。像兩漢的兩都,就是分別對關內和關外進行有效統治的范例。

好多王朝跟政權興起的地兒并不適合當國都。像項羽把首都定在他老家彭城,這樣一來,在軍事、政治、經濟方面都對爭奪天下沒啥好處,結果被劉邦給打敗了。因此,王朝和政權在選首都的時候都特別謹慎。

不過把興起的地方當作陪都,既能保證政權行政正常運行,又能團結手下、振奮人心,還能向天下表明統治者沒忘本,能讓政權更具合法性。正因如此,不少王朝政權都把龍興之地設成陪都,像唐代的太原、明代的鳳陽就是這樣。

【結語】

陪都在歷史上作用重大,到了現代也有很大的現實意義。拿美國來說,把首都定在華盛頓,可中央行政機構卻放在紐約,這樣既能分散政治風險,又能樹立政體的權威,還能緩解因政府部門過度集中導致地方區域人口過度密集的狀況。由此可見,陪都在當下依然是很管用的辦法。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|