漢字的起源,自古以來眾說紛紜。最為流行的傳說是倉頡造字。這些“神異說”所渲染的,是文字創造的偉大。真實的文字創制并非出自一人一時,而是千萬個無名氏的集體創作,并且經歷了從原始記事到文字發明的漫長歷程。

漢字的起源,自古以來眾說紛紜。最為流行的傳說是倉頡造字。從自然之美中,倉頡受到啟示,創造出文字。圖為當代邱瑞敏《倉頡造字》。

在人類幼年時期,結繩、木刻、圖畫,以及在器物上畫刻,曾是人類用之以幫助記憶、交流思想的重要記事方法,隨著一些符號的反復使用及人類在使用原始記事方法中經驗的積累,文字終于孕育而生。

漢字產生以后,沿著象形、指事、會意、形聲、轉注、假借等路徑發展。盡管在文字變簡規律的制約下,文字越來越“遠離了寫實”,但其間架結構乃至偏旁部首,根砥里仍然潛伏著象形的因素。非拼音文字的方塊漢字,成為中國文化的一大特色。

西漢年間,發明了紙張,結束了文字在甲骨、金石、竹帛上刻寫的歷史。圖書事業從此進入長足發展階段。圖選自清代佚名《新詩造紙書畫譜》。

漢字的發展,帶有中國封建社會“大一統”結構的烙印,對于民族心理結構的凝結,起著至為關鍵的作用。形制一律的漢字對國家統一產生了巨大的功用,漢字古今字音多不同,各地方言不可勝計,然而同一種字古今八方通用,助成政治上與教化上的統一,凝合民族之功極大。

作為人類最古老的文字系統之一,漢字已有6000歲高壽,那么它為是否還能在今后相當長的歷史時期內生機勃勃地繼續存在呢?答案當然是肯定的。

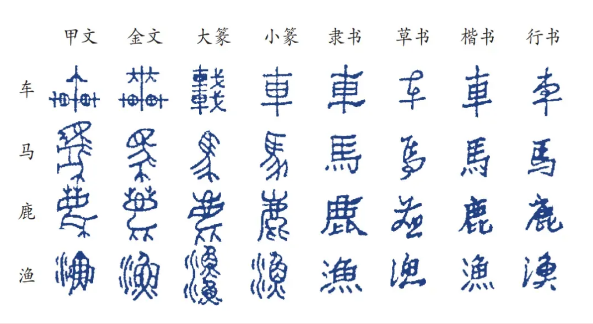

漢字發展史上先后出現過甲骨文、金文、大篆、小篆、隸書、草書、楷書、行書八種字體。

漢字在量的方面具有明顯特點。漢字既有龐大的字庫以應對紛繁的大千世界對語言及其記錄的無盡要求,又有相對集中而且十分簡約的常用字符以滿足一般需要。

漢字單音節的特點是電腦聲控語言的最佳選擇。作為表意文字,漢字并不是漢語的附屬物,漢字本身有著豐富的文化內涵和深邃的哲理。漢字有高度的可識別性,信息儲存量大,跨時空可讀性強。

漢字具有靈活、便捷的構詞能力。漢字構詞力強的特長,使得掌握幾千常用漢字的人,可以毫無障礙地掌握幾倍、十幾倍乃至更多于這個數目的詞匯,在社會生活中應付自如。

從快速理解文字所表達的詞意方面看,漢字也有“望文生義”的特長。小土為塵,不正為歪,詞義一目了然。此外,漢字結構中獨具一格的部首,更為人們系統地掌握成類漢字的意義提供了相當準確的標尺。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|