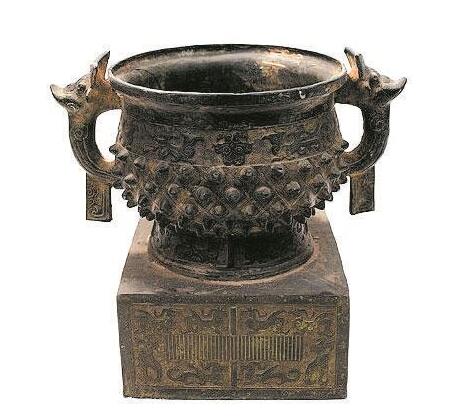

檔案:【高28厘米,口徑22厘米,重7.9千克】西周武王時(shí)期鑄造,1976年3月陜西省臨潼縣零口鎮(zhèn)南羅村出土,現(xiàn)由中國(guó)國(guó)家博物館收藏。

簋是一種古代食器,用來(lái)盛裝煮熟的稻、粱等食物,猶如現(xiàn)在的飯盆。在祭祀或宴享時(shí),它又是一種重要的禮器,和鼎配套使用,供奉在神壇上祭祀祖先上帝。

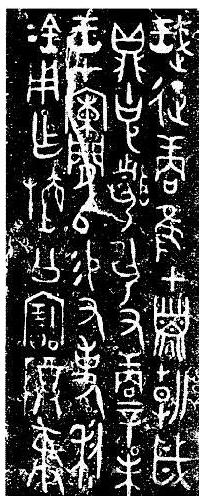

該器最有價(jià)值的是腹內(nèi)底部鑄的銘文,4行32字銘文,銘文很簡(jiǎn)略:“珷征商,唯甲子朝,歲鼎克,昏夙有商。辛未,王在闌師,賜右史利金,用作施公寶尊彝。”翻譯成現(xiàn)代白話(huà),意思是:“武王征伐商,在甲子日的早晨,一番廝殺打敗了敵人,到晚上占領(lǐng)了商都。第八天辛未日,武王在闌師(地名)賞賜了右史(官職)利(人名)一些銅,用來(lái)為施公(可能是利的父或祖)鑄造了這件銅器。”由于簋的主人是利,所以被稱(chēng)為利簋。

破解上古史重大疑案

1976年在陜西臨潼出土的利簋,內(nèi)壁銘文明確記載“武王征商”之役發(fā)生在某年“甲子”日的早晨,當(dāng)日“歲”星(木星)正當(dāng)中天。

在“夏商周斷代工程”實(shí)施過(guò)程中,碳14測(cè)年專(zhuān)家用西周初年遺跡中出土的炭樣作了測(cè)年,給出武王伐紂之役發(fā)生在公元前1050~前1020年的年代范圍;天文學(xué)家依據(jù)銘中所記“甲子”日“歲”星在中天的天象,參照《國(guó)語(yǔ)。周語(yǔ)下》記載的天象記錄,計(jì)算出武王伐紂的時(shí)間在公元前1046年1月20日。由此,古代史上這一著名的戰(zhàn)役有了一個(gè)絕對(duì)年代,為商周兩代的劃分,提供了重要的年代依據(jù)。一件不大的銅器,以它不多的文字,為破解上古史中一個(gè)重要的疑案作出貢獻(xiàn),足見(jiàn)其彌足珍貴。利簋無(wú)疑是一件國(guó)寶重器!

專(zhuān)家殷瑋璋先生說(shuō):在青銅器上鑄刻文字,記述當(dāng)時(shí)的史事,是商周兩代史官的一項(xiàng)工作。在一萬(wàn)余件商周有銘銅器中,像利簋這樣明確記述武王征伐商紂、商周王朝交替史事的實(shí)屬罕見(jiàn)。銘文雖未記述商王之士兵出現(xiàn)“前徒倒戈”的內(nèi)容,但可清楚地看出戰(zhàn)事進(jìn)展十分順利。此器的造型為侈口、圓鼓腹、圈足下附方座,兩側(cè)獸首耳垂珥。以云雷紋為地,飾獸面紋、蟬紋。它具備周初青銅器的特征,是考古斷代的標(biāo)準(zhǔn)器。所以,無(wú)論是銘文的內(nèi)容還是銅器本身,均體現(xiàn)出重要的研究?jī)r(jià)值。

而利簋也是目前所發(fā)現(xiàn)的西周最早的青銅器,而且是迄今發(fā)現(xiàn)有確切年代記載的最早一件珍貴文物,現(xiàn)藏于中國(guó)國(guó)家博物館。

牧野之戰(zhàn)文獻(xiàn)不詳

在一個(gè)甲子日的黎明時(shí)分,周武王率領(lǐng)軍隊(duì)來(lái)到商國(guó)都城郊外的牧野,在那里舉行盛大的誓師。武王左手持黃色的大斧,右手拿著系有牦牛尾巴的白色旗幟指揮全軍。面對(duì)行軍多日的將士,他的開(kāi)場(chǎng)白是:“遠(yuǎn)勞了,從西方前來(lái)伐紂的人們!”

武王說(shuō):“哦!我們友邦的國(guó)君們和執(zhí)事的大臣們,司徒、司馬、司空,亞旅、師氏,千夫長(zhǎng)、百夫長(zhǎng)們,以及庸、蜀、羌、髳、微、盧、彭、濮等國(guó)的人們,舉起你們的戈,排列好你們的盾,豎立起你們的長(zhǎng)矛,我要宣布誓詞了。”

武王說(shuō):“古人說(shuō):”母雞是不在清晨報(bào)曉的;若母雞報(bào)曉,說(shuō)明這戶(hù)人家就要衰敗。‘現(xiàn)在商紂王只聽(tīng)信婦人的話(huà),對(duì)祖先的祭祀不聞不問(wèn),輕蔑廢棄同祖兄弟而不任用,卻對(duì)從四方逃亡來(lái)的罪惡多端的人,推崇尊敬、信任任用,以他們?yōu)榇蠓颉⑶涫俊_@些人施暴于百姓,違法作亂于商邑。現(xiàn)在,我姬發(fā)奉天命進(jìn)行懲討。今天我們?cè)趹?zhàn)斗中,行進(jìn)不超過(guò)六步、七步,就要停下來(lái)整齊隊(duì)伍。奮勇向前啊,將士們!刺殺不超過(guò)四次、五次、六次、七次,就要停下來(lái)整齊陣容。奮勇向前啊,將士們!希望你們個(gè)個(gè)威武雄壯,如虎如貔、如熊如羆,向商都的郊外前進(jìn)!在戰(zhàn)斗中,不要攻擊奔來(lái)投降的人,讓這些人為我們效力。奮勇前進(jìn)啊,將士們!你們?nèi)绻粖^力向前,自身就會(huì)遭到殺戮。“這是《尚書(shū)。牧誓》對(duì)牧野之戰(zhàn)的記載,也是后人了解這次大戰(zhàn)最早的傳世文獻(xiàn)。武王伐紂,在中國(guó)歷史上的重大意義怎么形容都不過(guò)分,像王國(guó)維就認(rèn)為,商亡周興,讓商朝的文化基本上沒(méi)有流傳到后世,中國(guó)文化的源頭在周。

然而,《牧誓》只記載了甲子日,卻沒(méi)有記載年份,到了千年后司馬遷作《史記》的時(shí)候,只能把紀(jì)年上溯到西周末期的公元前841年。武王伐紂發(fā)生在哪一年,給后人留下一個(gè)千古懸案。長(zhǎng)時(shí)間以來(lái),人們對(duì)這一事件的認(rèn)識(shí),憑借的都是文獻(xiàn)資料,而沒(méi)有直接的實(shí)物見(jiàn)證。雖說(shuō)傳世文獻(xiàn)的記載還比較豐富,但畢竟不是出自當(dāng)事人之手,有的真?zhèn)坞y辨,有的互相抵牾。

利簋出土提供實(shí)證

最早對(duì)武王伐紂年份進(jìn)行推算的是西漢晚期學(xué)術(shù)大師、王莽新朝國(guó)師劉歆,他利用古代天象天文學(xué)推算的結(jié)果,換算成公元紀(jì)年,應(yīng)該是公元前1122年。近代學(xué)者梁?jiǎn)⒊瑒t提出公元前1027年的說(shuō)法,郭沫若的《中國(guó)史稿》采此說(shuō)后,在國(guó)內(nèi)外史學(xué)界,得到了很多人的承認(rèn)。日本的天文學(xué)家新城新藏提出武王伐紂應(yīng)在公元前1066年,范文瀾、齊思和等也采用了此說(shuō)。這是比較有代表性的三種說(shuō)法。

要是只有三種說(shuō)法事情還好辦點(diǎn),胡厚宣在《古代研究的史料問(wèn)題》中卻列舉了前人的十二說(shuō)法,還不包括梁?jiǎn)⒊那?027年說(shuō)、唐蘭的前1075年說(shuō)、丁山的前1029年說(shuō)、章鴻釗的前1055年說(shuō)。在這16種說(shuō)法的基礎(chǔ)上,還有人不斷地添立新說(shuō),導(dǎo)致最終對(duì)武王克商的年代形成了至少44種結(jié)論,最早的為公元前1130年,最晚的為公元前1018年,前后相差112年。外行要是稍稍接觸此問(wèn)題,直接抓狂。

1976年3月,陜西臨潼的農(nóng)民在搞水利建設(shè)時(shí),挖到一個(gè)窖藏,出土了青銅制品151件,其中就有震動(dòng)學(xué)術(shù)界的一件青銅簋。簋是一種古代食器,用來(lái)盛裝煮熟的稻、粱等食物,猶如現(xiàn)在的飯盆。在祭祀或宴享時(shí),它又是一種重要的禮器,和鼎配套使用,供奉在神壇上祭祀祖先、上帝。按周代禮制中用鼎制度的規(guī)定,只有天子才能享用”九鼎八簋“組合的最高禮儀,此簋的主人名叫”利“,所以被稱(chēng)為利簋。利簋高28厘米,口徑22厘米,重7.95千克。

該器最有價(jià)值的是腹內(nèi)底部鑄的銘文,共4行32個(gè)字。銘文開(kāi)頭即講”武王(二字合寫(xiě),指周武王姬發(fā))征商,惟甲子朝“,這與文獻(xiàn)中周武王在甲子日早上出兵伐紂的記載完全一致。銘文還講述武王滅商七天后的”辛未“日,在”闌師“賞賜有功人員,官居”右史“的”利“得到了周武王賞賜的金(商周時(shí)指銅為金),為紀(jì)念這一榮耀,”利“鑄造了這件簋。

利簋的發(fā)現(xiàn),使人們首次看到武王克商的實(shí)物證據(jù),尤其是其銘文的內(nèi)容同歷史文獻(xiàn)能相互印證,自然提高了相關(guān)歷史文獻(xiàn)的可信度,所以意義非常重大。有人覺(jué)得”利簋“之名不足以表明它的重要價(jià)值,索性叫它”武王征商簋“。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|