這枚被稱為“琮王”的黃白色方柱體玉琮,配得上一切的贊美之詞,然而有時覺得還是最通俗的描述——最大、最重、最美,才是最妥帖的。因為即使用筆將那幾十條放射狀的線條描摹清晰,即使最顯微的相機拍出最細致入微的照片,即使用實驗室考古的辦法將其琢磨成器的過程復原,你依然會選擇相信它并非人工,乃是渾然天成。

同距今5000年的其他新石器時代文化相比,玉器是良渚文化最突出的物質成就,它不僅是體現聚落規模和等級的標識,也是社會信仰和精神領域的反映,更是不同區域間文化傳播與交流的載體。良渚文化遺址出土的玉器數量之多、種類之豐富大大超出了人們的想象,其中僅反山、瑤山兩地就出土玉器2000多組,若以單件計則超過6000件。反山第12號墓無疑規格最高,幾乎所有精美的玉制禮器璧、琮、鉞、璜等皆出于此,包括我們稱之為“琮王”的那一枚。

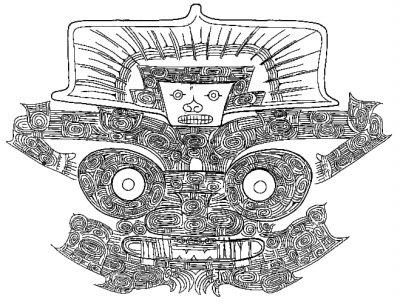

琮王上最令人驚嘆的是那8個獸面神人圖像,學者稱其為“神徽”。該怎樣來描述“神徽”圖案呢?人臉呈倒梯形,圓眼,寬鼻,闊口,露齒,表情威嚴,人頭上的羽冠由22組呈放射狀的羽翎組成。雕刻線條纖細如發絲,最精絕一處竟然在一毫米的寬度內刻出了四五條線。獸面有巨大的眼睛,兩眼之間用微凸的短橋聯結,獠牙外撇,作蹲踞狀,有鳥足形利爪,人臂、獸肢上都密布著卷云紋。

它的制作應當極為復雜。一定體量的玉料才能制成坯體,內圓而外不方,琮的射孔均為雙向管鉆,神人獸面像凸起的鼻端是多次切割所為,琮節面的分割也需要精確的計量,每一節的誤差高度應在十分之一厘米之內。既有完整的簡約的平面像,也有節面轉角的立體像,還有對折角的立體像。人的頭部和獸的面部都用淺浮雕處理,突出于器表,而人的雙臂和獸的下肢則用陰線細刻處理,凹入器表。

這一切是如何完成的?玉是一種堅硬的礦石,而良渚還是一個不會冶煉硬金屬的時代,工匠們到底是如何做出這些精美玉器的呢?

經過多年的努力,考古學家給出了一個基本的答案。

線切割是制玉工藝的第一道工序,稱之為“解玉”,就是把玉料按照玉器成品的需要,切割成不同的形狀。在天然礦物中軟玉具有僅次于黑金剛石的極高韌性,因此舊石器時代的打制技術,并不適合。聰明的古人以繩子為載體,加上解玉砂和水的砂繩切割工具,用以切割玉料和加工玉器。

香港中文大學鄧聰教授介紹說,西伯利亞和貝加爾湖的玉器均未發現砂繩切割的痕跡。在中國距今八千年前的興隆洼出土玉器中已經出現了成熟的砂繩切割技術。5000年前,從紅山到凌家灘,崧澤與良渚,及至大汶口和仰韶文化,砂繩切割工藝在中國玉器的制作中發揮了巨大的作用,而且在整個東亞地區也有著廣泛的分布。這些發現為揭示東亞地區玉器加工技術的傳播及東亞地區玉器信仰的形成與發展,提供了重要的考古學證據。

砂繩切割直到距今四千年前后才讓位于鋸片切割技術。浙江省考古研究所對良渚玉器進行細致分析發現,不少玉器上都留有切割的痕跡,這些切割痕分為線切割和鋸切割。鋸切割是用片狀的石器和竹片配合解玉砂做直線切割,用于玉器的開料和剖面。

鄧聰和他的團隊發現,在一些玉器上存在超過十公分凹凸不平的缺陷,這顯然是在玉料的采集階段留下的切割或者打擊痕跡,后來者在進行進一步加工時無法將原來的缺陷完全消磨。

鄧聰一貫注意技術差別導致的不同玉器系統之間的聯系。他曾經以澳門黑沙遺址出土的轆轤承軸器為例,指出轆轤承軸器可能是當時用來加工玉器的一種圓盤旋轉機械上的部件之一,圓盤旋轉機械,很可能是進行玉石器空心管鉆的工具。他同樣被紅山玉器的制作水平之高所折服,紅山匠人在制作玉器時已經能夠依據器物的造型特點,熟練地運用切割、琢磨、鉆孔、拋光、圓雕、浮雕、透雕鏤空、兩面雕等多種技法來加工玉石,使之成為形態各異的玉器。而良渚玉工的水平之高有過之而無不及。

在剛剛出版的《良渚玉工》一書中,專家們從最基礎的技術分析出發,層層解讀玉器生產的分節、價值的遞變、風格的迥異、王權的壟斷,讓良渚文化社會與精神文明在玉器中重現,在方法、視角、具體研究和呈現方式上,為中國玉器研究開辟了一片嶄新的天地。

比如考古學家首次判定玉琮分為多個價值等級,不同等級之間不可混淆甚至不可轉贈。不同的等級依據以下四個標準來分別確定,首先是玉的質量、大小、顏色;其次是整體的制作技術水平;三是特殊技術如淺浮雕、微刻技術的有無及精細程度;最后是象征符號構造的差異。事實上,良渚文化大量玉器中,制作技術與精細程度參差不齊,琮王、鉞王一類制作精細的玉器數量極少。

與技術相對應的則是在良渚文化的玉器生產中,亦存在金字塔式分層,從原料的獲取到搬運,從切割成形到最后的精加工,并不是在同一個時間空間實現的,而是通過流水線實現的。民間玉工可以參與采集玉料、初步加工或者制作簡單玉器,他們可能需要向貴族階層上呈玉料和玉器素材;貴族以至王室則控制高級玉器的制作,特別是玉器表面的微刻技術,包括那些代表神權的象征性的符號的創作,應該都由統治階層壟斷。

據此再往上推論,大規模的用玉需要消耗大量的勞動力,需要一個相對規范有序的社會組織來支撐,需要一個信仰與精神上高度認同的社會結構來維系。權力與信仰最直接的體現應該是對與玉相關的產業及領域的不同程度的掌控。

良渚文化最終的消亡,被認為與玉資源枯竭相關。這樣的揣測并非全無道理,畢竟當一個社會有過多的人投入到玉器生產的方方面面,當追求玉器的高等級成為一種時尚時,尤其是當一個社會的信仰高度集中、權力高度壟斷文化時,一個社會的活力也會逐漸喪失的吧?

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|