在全國有832個國家扶貧開發(fā)工作重點(diǎn)縣和131個國家歷史文化名城,其中安徽省壽縣,云南省會澤縣、巍山縣,四川省閬中市,湖南省鳳凰縣,山西省代縣等六個縣(市),同時戴著“貧困縣”和“歷史文化名城”兩頂帽子。多年來,這六個“雙帽”縣(市),以貧困之身,節(jié)衣縮食,為保護(hù)名城大批文物而不懈努力。雖然國家相關(guān)部門也加大了支持力度,但顯然與其需求相差甚遠(yuǎn)。

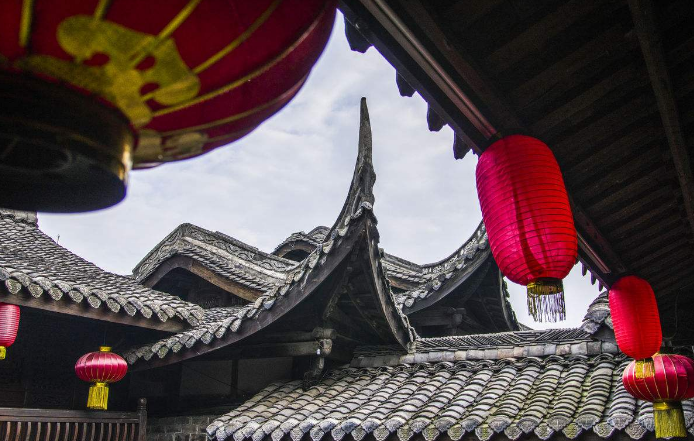

這六個縣(市)都有2000多年歷史,擁有名城、名山、名水、名人和生態(tài)濕地等文化和特色資源,有全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位31處。

如:安徽省壽縣曾是楚國都城,壽春古城比平遙早100多年;其境內(nèi)的我國古代四大水利工程之一、世界灌溉工程遺產(chǎn)的安豐塘(芍陂),比都江堰早300多年;宋代古城墻、明清時期清真寺也都具有很重要的歷史文化價值。該縣的楚文化博物館擁有大批重量級文物,其中僅國家一級文物便達(dá)224件;其境內(nèi)還有淝水之戰(zhàn)古戰(zhàn)場等全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位6處;歷史名人有張匯滔、孫以中、孫家鼐等。四川閬中,云南會澤、巍山,湖南鳳凰,山西代縣亦都保存有千年古城和大批歷史文化遺存,并且各具特色,文化資源豐富多彩。

同時,這六個縣(市)多地處偏遠(yuǎn)山區(qū),是革命老區(qū)及少數(shù)民族聚居區(qū),面積共1.6萬平方公里,總?cè)丝?30多萬,其中貧困人口61.52萬,而地方財政總收入僅有64.4億元,因而無法騰出更多財力對國家歷史文化名城和大批文物進(jìn)行有效保護(hù),更無力發(fā)展諸如文化旅游等扶貧脫困、發(fā)家致富的大產(chǎn)業(yè)。

目前,全國唯有此六縣(市)承擔(dān)著國家歷史文化名城保護(hù)和脫貧攻堅兩項(xiàng)艱巨任務(wù),可謂“雙困”,如果國家歷史文化名城得到保護(hù)利用,就會擺脫“雙困”,大步前進(jìn)。所以,國家有關(guān)部門應(yīng)抓住關(guān)鍵,打破常規(guī),通過大力支持名城及其文物保護(hù)利用,為五省六縣(市)人民帶來脫貧致富的春天。

我認(rèn)為可以從以下方面著力:

一、此六縣(市)要盡快成立由縣(市)委書記或縣(市)長任組長、有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)為成員組成的國家歷史文化名城保護(hù)利用領(lǐng)導(dǎo)小組,在省住建、文物、旅游部門及有關(guān)專家指導(dǎo)下,站在新時代的高度,科學(xué)制定由一系列項(xiàng)目構(gòu)成的名城保護(hù)利用規(guī)劃,并爭取對應(yīng)的上級乃至國家相關(guān)部門審批,進(jìn)而分類制定項(xiàng)目方案,對應(yīng)爭取有力支持。

二、國家有關(guān)部門按照各自職能將此六縣(市)列為項(xiàng)目扶貧示范縣,國家住建部從名城保護(hù)利用方面、國家文物局從文物保護(hù)利用方面、國家旅游局從發(fā)展文化旅游方面,分別予以重點(diǎn)支持,助其脫貧解困。

例如:對此六縣(市)境內(nèi)的全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位,以及遺存的古鎮(zhèn)、古街區(qū)、古村落、古民居等,加大保護(hù)利用的資金投入力度。安徽壽縣新建楚文化博物館占地200畝,需投入5億元;古城墻、天下第一塘(安豐塘)、清真寺等國保單位的維修,每年需要修繕費(fèi)2億元;會澤、閬中新建的博物館,云南會澤縣108座會館(明清建筑),以及四川閬中、云南巍山縣、山西代縣、湖南鳳凰,也有多處國家重點(diǎn)文物急需搶救性維修;還有縣(市)重點(diǎn)文物保護(hù)單位的管理設(shè)施,包括圍欄、圍墻、界碑、界樁的設(shè)立及文物風(fēng)貌的改善,周邊環(huán)境治理,水系防洪設(shè)施等方面,也都急需國家有關(guān)部委予以定向重點(diǎn)支持。

再如,每年適當(dāng)給予六縣(市)文化旅游扶貧產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金支持,加大對其歷史文化資源開發(fā)利用的力度,用旅游產(chǎn)業(yè)大發(fā)展帶動各縣脫貧致富。重點(diǎn)支持六縣(市)利用其豐厚的歷史文化資源爭創(chuàng)全國5A級旅游景區(qū),在旅游宣傳、廁所革命、景區(qū)生態(tài)修復(fù)等方面也予以重點(diǎn)支持,以旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,最終實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)脫貧。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|