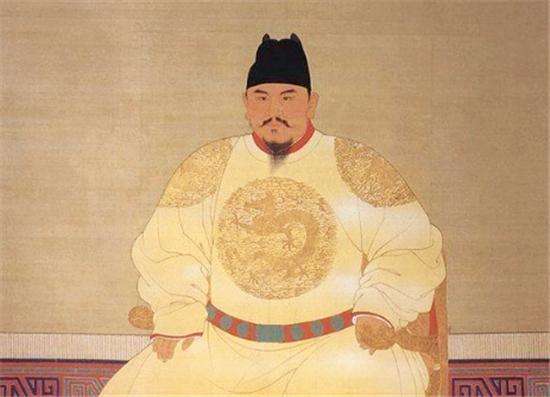

洪武十八年(1385)開始,雖然執(zhí)掌大明帝國已經(jīng)二十來年,當(dāng)權(quán)力與榮耀漸漸失去誘惑之時(shí),兩鬢花白的朱元璋越來越想念自己的故鄉(xiāng),于是叫人安排把二十戶老鄉(xiāng)請到皇宮,暢敘鄉(xiāng)情。

雖然幾天下來,一群“賈姥姥”們大開眼界也大飽口福,卻一時(shí)難以吃消,有的老鄉(xiāng)竟然因此病倒了。朱元璋知道后非常著急,特意下發(fā)旨意說:“鳳陽親鄰二十家,老的們路途遙遠(yuǎn),江河雨雪不便,今后不必來了。”

從始至終,朱元璋對老鄉(xiāng)可謂情深義重,故鄉(xiāng)的一草一木,對于朱元璋來說比任何地方都要親切。雖然故鄉(xiāng)給他的記憶大部分都是饑餓、仇恨,但安土重遷的思想下,故鄉(xiāng)依舊可貴。

在他自立吳王時(shí),朱元璋在高強(qiáng)度的軍事戰(zhàn)斗之余,抽出時(shí)間也要回鄉(xiāng)去看看,這次回鄉(xiāng),朱元璋看到了故鄉(xiāng)的情況依舊沒有改變,加之天下動(dòng)蕩,百姓更加貧困,他所能做的就是給每位鄉(xiāng)親分點(diǎn)糧,分點(diǎn)錢,最后告訴二十戶老鄉(xiāng)別種地了,干脆幫他看守祖。

明朝建立后,曾經(jīng)的苦難甚至變成朱元璋惦念老鄉(xiāng)的主要原因,他害怕那里的鄉(xiāng)親繼續(xù)重復(fù)過去的苦難。

稱帝后雖然“圣心思念帝鄉(xiāng),欲久居鳳陽”,并且建造了規(guī)模宏大的都城,最終卻因?yàn)樗^“下了鎮(zhèn)物”的“厭勝法”而廢棄將此作為都城的計(jì)劃。

他甚至將自己的故鄉(xiāng)當(dāng)做教育兒子們的基地,在派兒子回鄉(xiāng)掃墓時(shí),反復(fù)苦口婆心地告訴他:“兒子生長富貴,習(xí)慣安逸享受,這次回老家就是要你了解家鄉(xiāng)實(shí)際情況,知道祖宗苦難,訪求父老,向他們問我起兵時(shí)的精力,要記在心里,以知我創(chuàng)業(yè)不易。”

這種無形的鄉(xiāng)愁化作了屢屢春風(fēng),瞬息吹遍了大明帝國的每個(gè)角落,讓農(nóng)民們倍感溫暖。

除了大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)振興,開展最大規(guī)模移民,讓他們盡可能恢復(fù)生產(chǎn)的同時(shí),就是大力減免農(nóng)業(yè)稅,興修水利,讓農(nóng)民能夠得到切實(shí)福利。在農(nóng)民眼里,朱元璋是最心疼農(nóng)民的皇帝,是大明王朝農(nóng)民的代言人。

而朱元璋的代名詞也是:“朕本農(nóng)夫,深知民間疾苦”、“朕本農(nóng)夫,深知稼墻艱難。”

作為農(nóng)民代言人,作為大明帝國向農(nóng)民最高的承諾是改變貪官污吏過分壓榨,為此他發(fā)動(dòng)了一次次疾風(fēng)暴雨般的霹靂手段,以確保不再發(fā)生元朝時(shí)期的那種官吏殘害百姓的事情。

朱元璋經(jīng)常說:“朕經(jīng)常想起寒微之時(shí),不斷遇到兵荒馬亂,經(jīng)常靠野菜充饑,今天雖然當(dāng)了皇帝,富有天下,卻未嘗一日忘記過去。”他規(guī)定:“凡地方發(fā)生水旱災(zāi)害,地方官不作為的,叫老百姓來申訴,我將對官員處以極刑。”

正是因?yàn)橹煸皩r(nóng)民生活的高度理解和同情,其真實(shí)的鄉(xiāng)愁贏得了當(dāng)時(shí)明代農(nóng)民百姓的普遍好感。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|