一個地方博物館的基本陳列,既有必要突出地域歷史文化的特色和優勢,避免“千館一面”,也有必要通過科學合理的內容設計展示國家宏大歷史進程,避免“只見樹木不見森林”,但具體如何實現?依舊值得探討。

近年,中山市博物館邀請中山大學歷史人類學研究中心主任劉志偉教授擔任基本陳列總策劃,在“人民是歷史的創造者”思想指導下,借鑒歷史人類學的視角和方法,以香山人為敘事主角,并打破疆域邊界,把香山和香山人的歷史放到全球貿易和文化交流的宏大敘事中進行審視和理解。

呈現在地區開發和全球化互相交織下,香山人的觀念意識與情感世界,普通人的日常生活和風習的演變,講述一個既屬于中山,也屬于中國和世界的故事,給出了地方博物館構建基本陳列的中山方案。

第一部——理念與方法:從田野和全球史切入 以人民的歷史輸出

(一)理念·以人民為中心——全方位呈現人民的歷史,為失語者發聲

策展團隊根據所處的時空、面對的環境不同,將香山地域上生活的人歸結為不同群體:先秦島民、陸上定居的鄉民、尚未上岸的水上人、參與中外交流的新生群體、參與近代化的城市居民、走向世界的華僑。

先秦島民遺留下數量可觀的出土文物;陸上鄉民的遺物以明清為主,內容豐富;水上人居無定所,缺乏文字傳統,遺存極少;早期參與中外交流的人群以中下階層為主,也缺乏遺存和文字記錄,后期的遺存相對較多;近現代城市居民離當下時間較近,遺存也較多;華僑人口基數大,空間分布廣,遺存廣泛散逸在世界各地。

龍穴遺珍——先秦島民的文物與故事

雖然各類人群的遺存多寡懸殊,但系統呈現香山(中山)歷史文化的展覽,理應覆蓋所有的群體,講述一個完整的中山人的故事。為了既覆蓋所有群體,又突出專題,我們以國內活動人群為主構筑中山歷史陳列;以華僑群體為主打造中山華僑歷史陳列,兩者共同組成中山人全方位的圖景。

展覽既頌揚英雄豪杰、名士鄉賢,也謳歌勤勞勇敢的邊緣小人物;既為革命英烈樹碑立傳,也為屢造奇跡卻世代被排斥欺壓的疍家漁戶發聲,生動闡釋“人民是歷史的創造者,人民是真正的英雄。”

(二)方法·歷史人類學——從田野理解歷史,在以文物構建的歷史空間中解讀文物

策展團隊除了系統梳理館藏文物、大量閱讀歷史文獻和最新學術研究成果外,特別注重通過田野調查,走進中山人的世界。他們走進中山的每一條村莊,深入了解本地人的生存空間、風俗習慣、勞作和生活,觀察和了解“歷史”創造的過程。

并先后到澳大利亞、美國、新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、日本、古巴、墨西哥、巴拿馬、哥斯達黎加、特立尼達和多巴哥、巴西、秘魯等十三個國家的華僑社團、家庭和活動遺址開展田野調查和文物征集。

華僑館中大量文物由中山華僑捐贈

在此過程中,策展人員直觀面對香山人的生存空間,認識文物被創造和使用背后的世界,因而得以跨越“學科”和“空間”的藩籬,提升解讀歷史文獻和文物的能力,并為寰球視野的形成和展覽策劃打下了堅實基礎。

內容設計團隊還與形式設計團隊一同開展了數十次的田野調查,雙方由此形成了對內容與形式統一性的共同認識和理解。展覽內容與形式設計得以深度融合。

(三)視野·寰球——以全球史觀照地方史,從長時段理解中國近代化

中山市的前身為廣州府香山縣,位于嶺南珠江出海口的伶仃洋上,從全球視野看,這里是中國大陸通往南海的主要門戶之一,也是環南海地區和中國大陸兩個世界性區域交流連接的主要通道之一。

基于這一特點,展覽打破空間界限,在全球史視野下審視香山歷史,從海洋視角呈現當地的海上活動傳統和在王朝國家朝貢體系下的角色,追溯新航路開辟后,香山南部的澳門成為新形成的世界性貿易體系的關鍵節點的歷史。

既從中國的視角看澳門,突出明清政府對香山的管治;也從全球的視角看澳門,呈現澳門在世界貿易網絡和中西文化交流的核心作用。

香山,文明匯流之地

“文明因交流而多彩,文明因互鑒而豐富。文明交流互鑒,是推動人類文明進步和世界和平發展的重要動力。”

展覽著重呈現中西貿易和文明交流互鑒對香山人帶來的變化,展示香山人如何與外來商人和外部世界互動的過程,探討這種變化和互動對他們的影響,講述他們在近代中國變革和革命中勇立潮頭、敢為天下先的故事,從而以地方為視角,從長時段和結構性解釋中國的近代化。

第二部——主題與內容:從人群分野切入 以不同時空重構他的故事

我們從伶仃洋作為全球經濟文化交流重要連接點,幾百年來引領風氣之先,以及香山人走向世界,敢為天下先這一特點,提煉出“風起伶仃洋”作為中山歷史陳列的主題,以香山人為歷史主體,根據敘事主角的不同,在內容結構上將展覽劃分為五個部分:

風起伶仃洋——中山歷史陳列

海上香山蠻煙雨:從古代香山的海島生態出發,以海島出土的文物,展示香山先民的生產生活以及他們的精神世界。

安民易俗成村聚:以村落為核心場景,講述秦漢以后,珠江口海島居民從漁鹽生產到南宋建立縣治,再到明清大規模開發沙田、開村定居,以及在村落中創造性地普及儒家教化、安居樂業的故事。

文風鼎盛展柜

漁戶田廬水城國:重現沙田發育與耕作的宏大場景,講述水上人在大海中圍沙成田,開拓出今日中山大片土地的艱苦卓絕的偉大貢獻。

鏡海揚帆立潮頭:從香山水陸相間的地理環境出發,講述香山在中外經濟文化交流中的地位與作用,以及走向世界的香山人,把外部世界帶進中國,敢為天下先的歷史。

近代中山開風氣:講述近代以來,分布在世界各地的香山人把新視野、新理念、新技術帶回中國,推動中國近代化社會變革的重大貢獻,以及他們在中國共產黨領導下,傳播革命思想、開展革命斗爭,英勇抗擊日寇的豐功偉績。與此同時,也展示出中山逐漸成為一個現代城市的風貌。

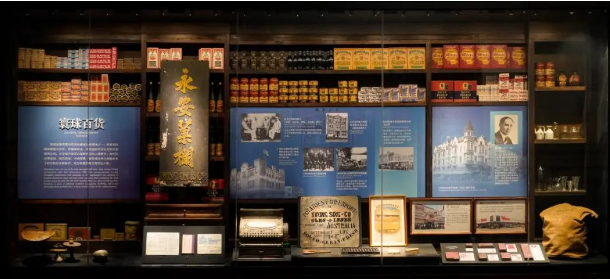

“滄海之闊——中山華僑歷史陳列”則以“香山華僑”為敘事主角,講述他們探索世界、開拓創業、團結互助、愛國愛鄉,以及參與構建人類命運共同體的故事。

第三部——策展與實施:從學術角度切入 以再造歷史現場呈現

(一)再造·情境——從歷史素材進入,做田野再現表達

展覽采取“再造歷史現場”的策展理念,在固定的空間里呈現行進的歷史,將展覽空間設計為一系列歷史情境,通過文物組合、藝術造境、多媒體運用等方式綜合再現“田野”。

如歷史陳列的村落場景,空間按照嶺南村落的布局要素進行規劃,在標志性點位展出重點文物,如水井、祠堂梁架和大屋花罩。再圍繞該文物進行意向式造景,搭建閘門、榕樹、蠔殼墻、鑊耳墻、屋檐輪廓等結構,形成一個“歷史現場”的基礎。

以文物造境的民田村落場景

從歷史素材進入,再造歷史現場

展覽內容在空間中對應以版面和文物組合的方式展現,碑刻、族譜、地契等看似平平無奇的素材成了構建村落人群故事的重要載體。再輔以方言歌謠環境音效營造氛圍,讓觀眾不僅能融入村落“人”的故事,也能喚起鄉愁,進一步聯想思考自身的故事。

用文物設計體現中山華僑凝聚力的精神空間

另一方面,也用文物打造體現精神力量的空間。華僑社團是陳列中的重要內容,該部分文物多且精美。為此,我們充分運用展廳縱向空間,為文物設計專屬展柜并有序陣列排布,形成文物庫房式陳列空間。空間呈同心圓結構,步入其中能直觀感受到被僑團文物360°環繞的震撼,從形到意傳達出團結一家,凝心聚力的精神力量。

(二)再造·線索——打造波瀾的氛圍,尋覓流動的時空

在打造一個個歷史現場之余,如何將其整體串聯為一個完整的展覽,是設計上尤需做出努力的地方。為此,我們通過不同的串聯線索,為展覽打造整體氛圍,并從空間和時間兩個維度,給觀眾帶來尋找時空流動的意趣。

元素線:一場波濤里的漫游

展覽從海洋文明中提煉出“波濤”作為主線元素,藝術化的波濤狀弧線以空間結構、版面設計及燈光造型等方式貫穿全館,串聯章節。讓觀眾更好地成為“戲中人”,隨波逐浪于香山發展的歷史舞臺上,在各類人群的故事中感悟香山歷史。

空間線:在地圖里,從大灣區到大灣區

在中山的歷史發展進程中,地理區位和變遷是重要的線索概念。在歷史陳列中每個單元開篇部首牌旁,均設置了一幅藝術地圖,既清晰指示出該“歷史現場”的大環境區位,同時也點題了單元的敘事重點。

此外,展覽版面與互動展項中還有眾多的輔助地圖,尤為注重置入反映中山與大灣區區域、與中國、與世界整體關系的地圖。希望觀眾在讀圖中建立本地史與區域史、世界史的關聯,感受從曾經的大灣區到如今的大灣區之間的一脈相承。

時間線:光影里的香山十二時辰

在中山歷史陳列中,我們巧妙地用燈光在展廳里形成了濃縮千年于一日的效果。序廳的時間設定為午夜0時,利用月光燈、星空呼吸燈、水紋燈及“風起伶仃洋”藝術裝置共同構建出海上風起,文明初興如星辰的效果。

行至沙田開放式場景空間,時間來到清晨6時,貫通場景的10米背景油畫配合特別設定的燈光參數,營造了日出沙田滄海間的氛圍。隨后的華洋交往空間將場景時間設定為午后14時,以烈日質感的燈光烘托樞紐之地熱絡的商貿交往日常。

展覽尾聲部分的民國場景,將時間定格在傍晚18時。街景部分特別使用了舞臺燈,打造落日黃昏的時間感,搭配在空間里循環播放的石岐話街頭買賣雜談廣播劇,在地生活氣息自由流淌其中。

以人為中心,從人與環境的互動出發,描繪香山人如何創造歷史的宏偉畫面。以觀眾為中心,將本土資源全方位調動運用,做出凸顯地方特色關懷,人性化與人情味兼備的展覽。以寰球為視野,從本地人的生活展示國家宏大的歷史進程,展示全球化和文明交流互鑒帶來的深刻影響,講一個從地方出發,擁抱世界的故事。

中山市博物館希冀由此探索地方博物館構建基本陳列的新路徑,讓大眾在博物館內生動沉浸地感受歷史、暢想未來,共鑄民族文化自信。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|